『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第41回は「読解力と情報量」について考える。

国語問題文は「ごんぎつね」1本分も増えている

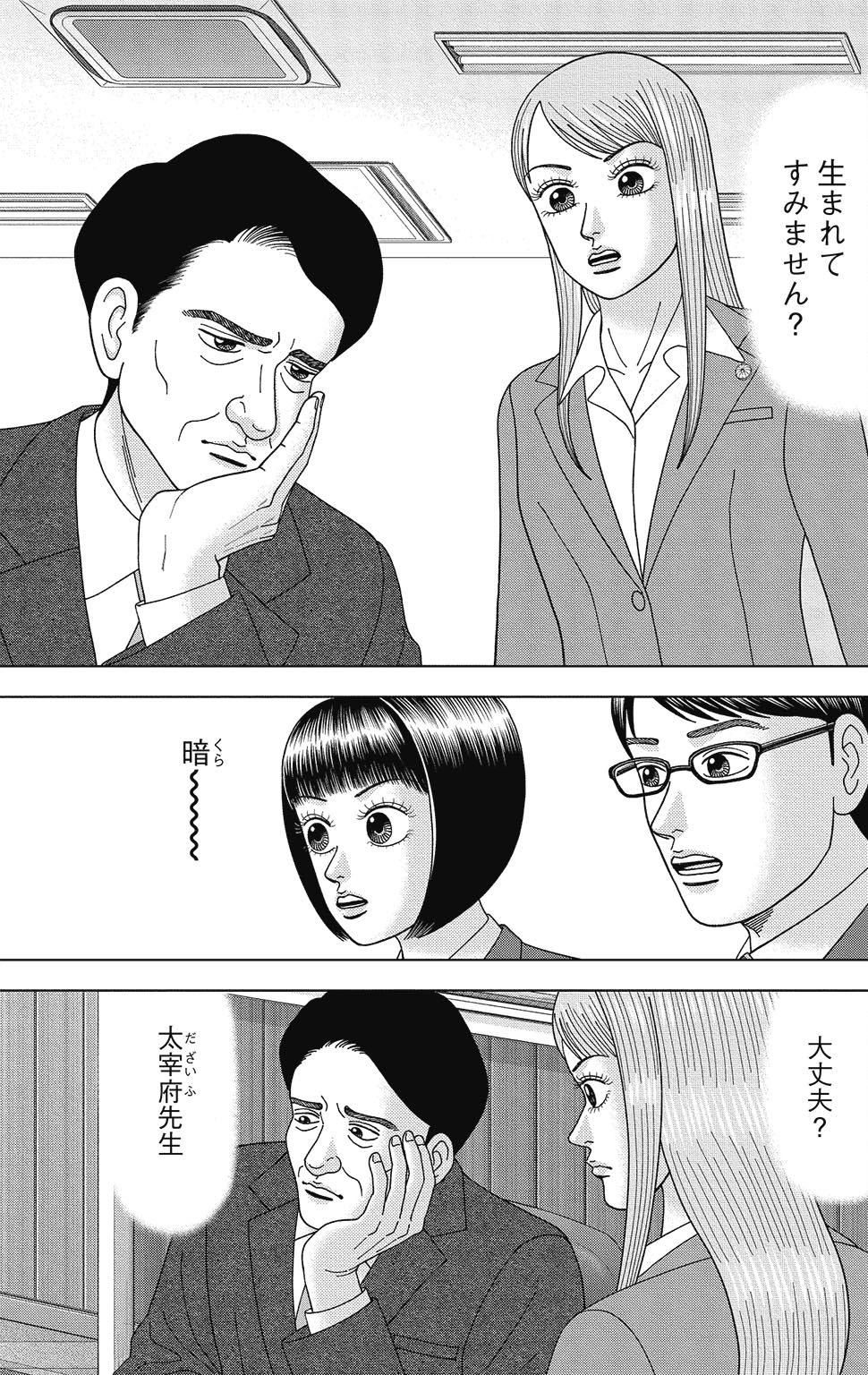

龍山高校東大専科に招かれた国語の特別講師、その名も太宰府治。弱気な性格の太宰府先生に一同が困惑する中で、担任の水野直美は「読解力」の必要性について力説する。

突然の質問で恐縮だが、5000文字と聞くとどのくらいの量だと想像するだろうか。原稿用紙にして12.5枚分に相当し、著名な文学作品で言うと新美南吉の『ごんぎつね』と同じくらいの量だ。

さて5000文字というのは、大学入学共通テスト「国語」の出題文字数の増加量である。約2万字だった初回(2021年)から、2025年には約2万5000字と、約1.25倍にふくらんだ。試験時間が80分から90分に延びたことを考慮すると単純比較はできないが、それでも驚異的な増加ぶりだ。

この傾向は共通テストの国語に限った話ではない。英語や数学、さらには中学入試にいたるまで、試験問題の長文化が指摘されている。確かに、膨大な情報を簡潔にまとめることが、現代において必要不可欠なスキル、つまり「読解力」であることは間違いない。

しかし、読解力には単に多くの情報を整理することだけではなく、少ない情報から多くのことを感じ取る側面もある。例えば、一篇の詩や短い随筆の中に込められた微妙な感情や情景を感じ取ることは、単なる情報処理とは異なる読解のあり方である。

このような「細かな読解力」は経済的な合理性を生むわけではないし、直接的に実社会で役立つことも少ないかもしれない。企業の会議では、簡潔に結論を伝える能力が評価されるだろう。しかし、だからといって短文をじっくり味わうことが無駄だとは思えない。

私は両者の読解力は、根本的に異なっていると思う。情報処理能力としての読解力は、多くの情報量をまとめた読解後の「結果」に重きがおかれる。「この文章を要約せよ」がまさにそれだ。それに対して、感受性としての読解力が焦点を当てているのは、わずかな情報量を読解する過程そのものである。

枕草子に学ぶ「浸るべき余韻」の価値

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

この視点を踏まえると、近年議論される古典廃止論にも違和感を覚える。古典に限らず、勉強は「役に立つ、立たない」という観点で捉えるべきではない。「役に立つ」というのは「結果」の存在を前提としているからだ。

例えば、『枕草子』145段を現代語に意訳すると、「赤ちゃんが小さいゴミを拾ってうれしそうに見せてくれるのって、めっちゃかわいいよね」となる。「だからなんなのだ」と言われればそれまでだ。

だが、直接的には言語化しにくい感情や教訓を共有し、その余韻に浸ることは、間違いなく人生を豊かにするし、それだけでも学ぶ価値があると言える。その感情や教訓が1000年以上にわたり継承されてきたのならばなおさらだ。

繰り返すが、情報処理能力が重要なのはいうまでもない。AIがその能力を補完しつつある今だからこそ、AIを使いこなすために自分の思考力を研ぎ澄ます訓練は欠かせない。

ただ、情報処理能力という意味での読解力の育成は、「国語」以外でも十分身につけることができる。むしろ、他教科での具体的な情報をもとに学んだ方が「効率がいい」かもしれない。

一方で、情報処理の過程で削ぎ落とされがちな「あいまいで不安定なものを味わうこと」は定式化しづらい。だからこそ、その逃げ場としての国語教育のあり方が再考されるべきだと思う。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク