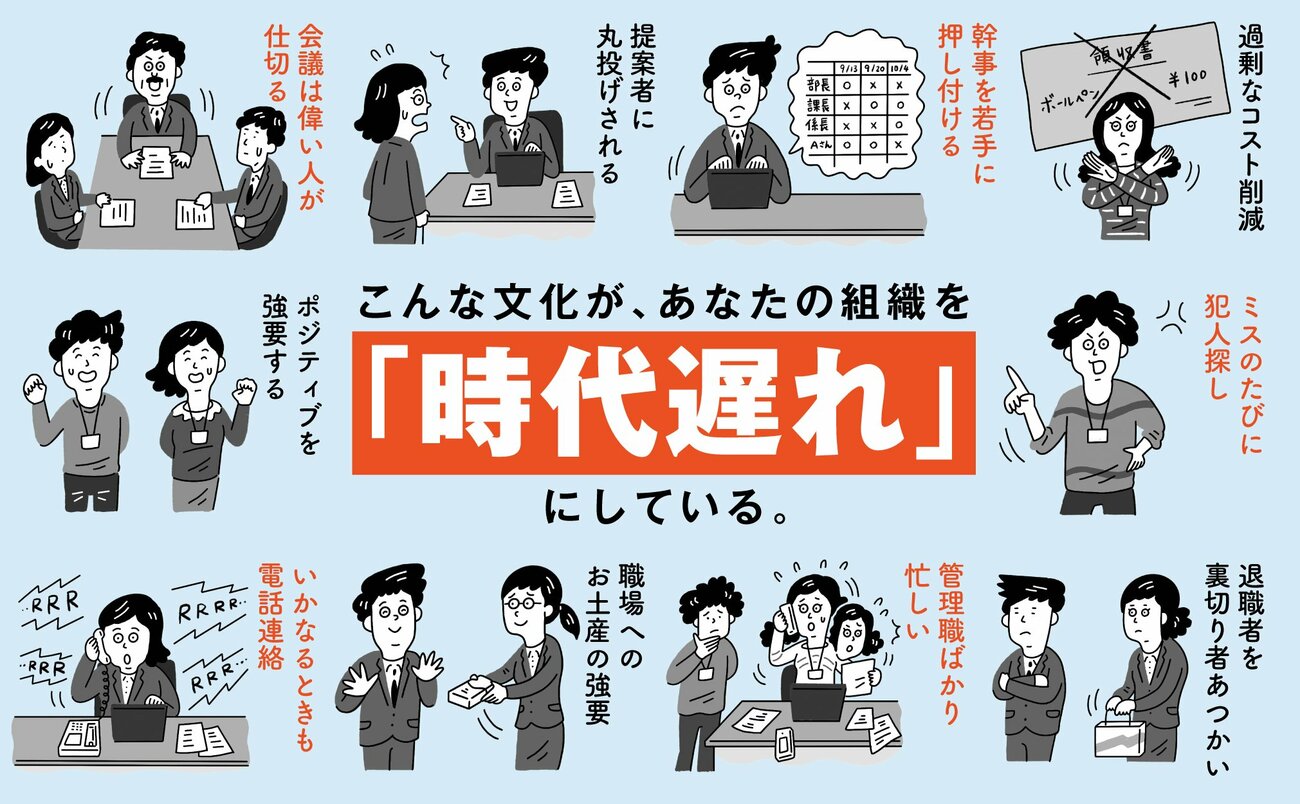

「その時代遅れな文化が、現場社員を疲弊させています」

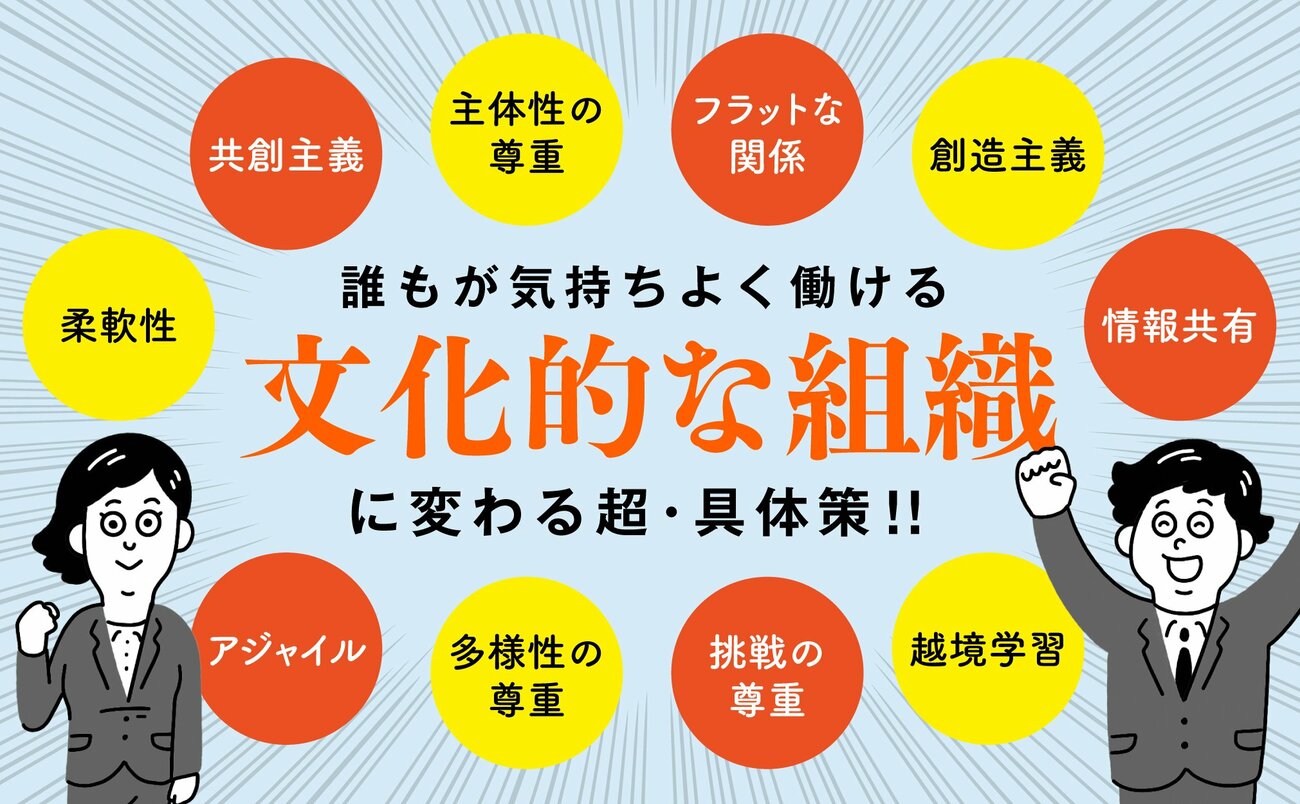

新年度を迎え、全国の職場で新たなリーダー、チームが誕生している。そのタイミングで見直したいのが、これまで当たり前のように続いてきた「文化」や「慣習」だ。その「時代遅れの文化」が、人が辞めていく原因になっているかもしれない。

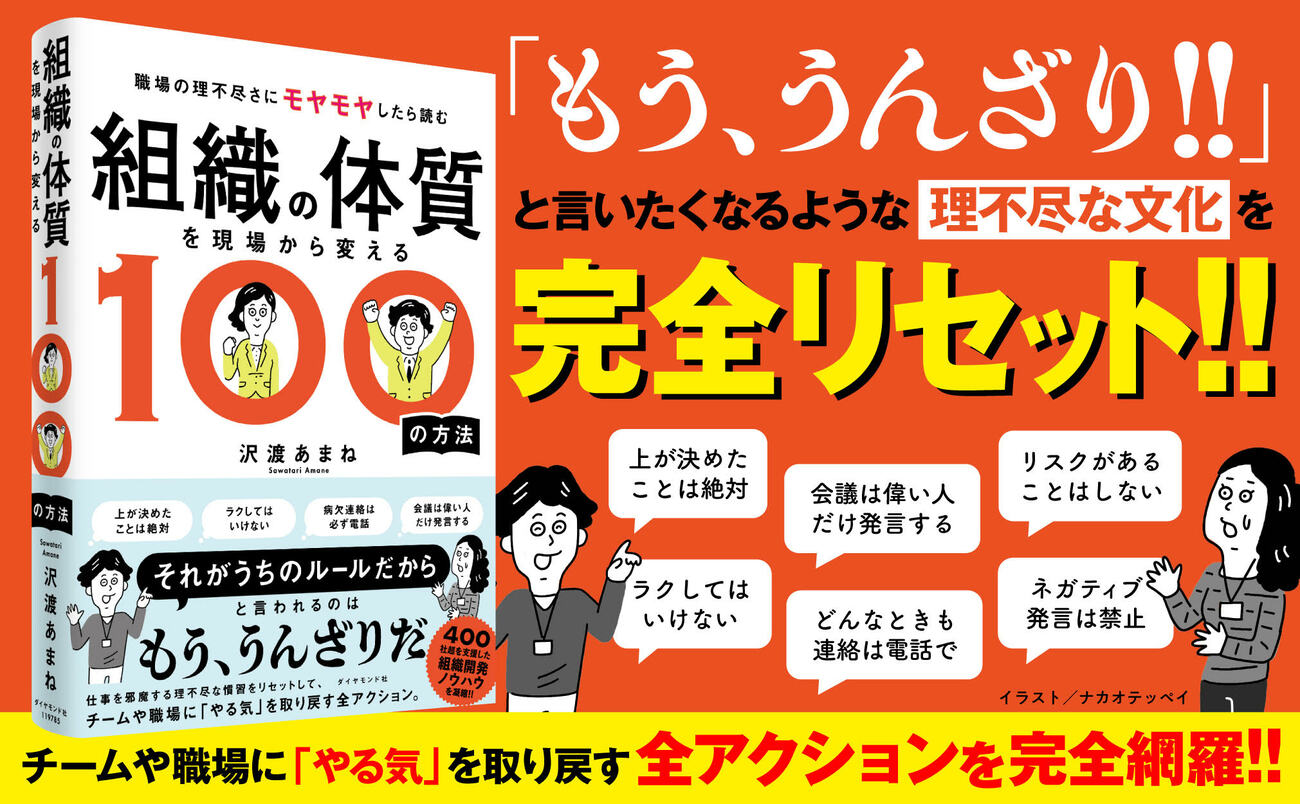

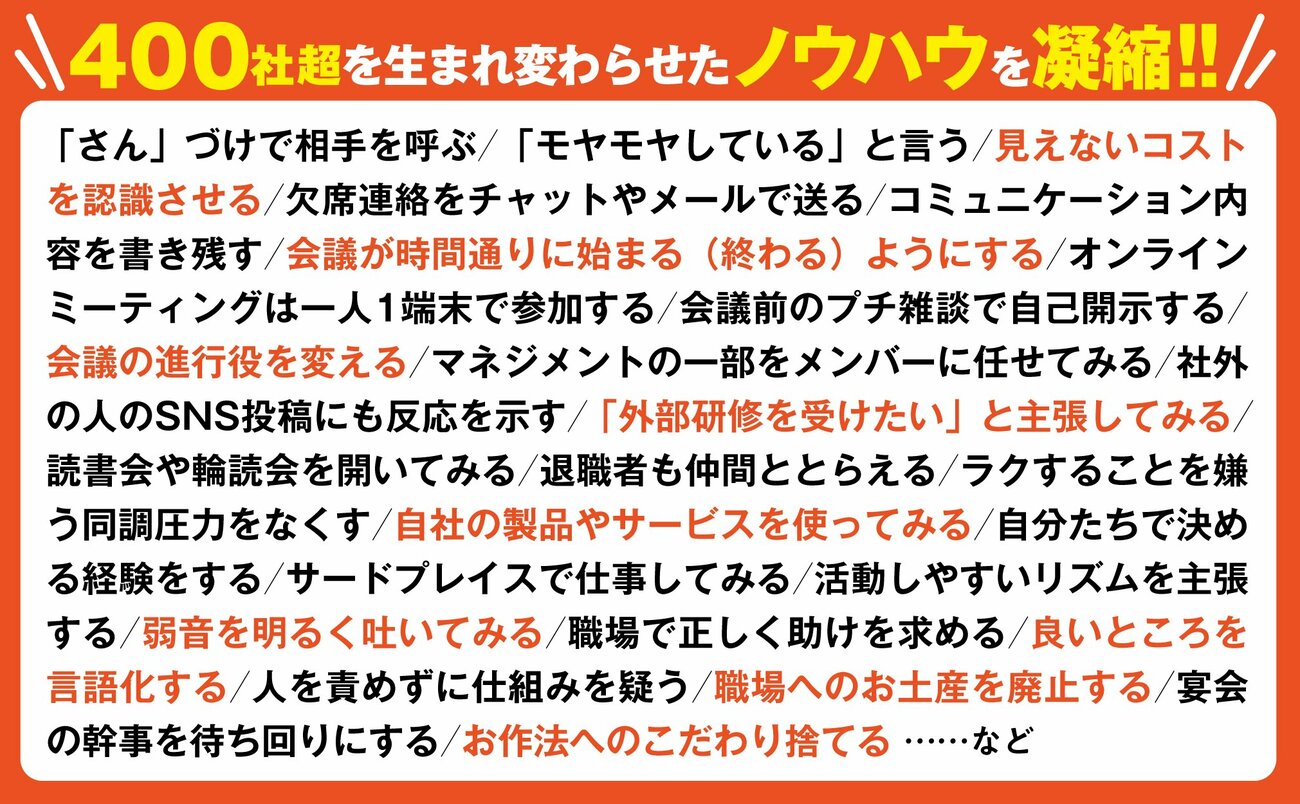

その際に参考にしたいのが、書籍『組織の体質を現場から変える100の方法』だ。400以上の企業や自治体等で組織変革の支援をしてきた著者が、「人が辞めていく職場」に共通する時代遅れな文化や慣習を指摘し、現場から変えていく具体策を紹介している。「まさにうちの会社のことだ!!」「すぐに実践してみます!」と、とくに現場リーダー層を中心に多数の反響があり話題に。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、「いますぐ廃止したい無駄仕事」を紹介する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

作文に手間と時間をかける組織

あなたの組織には日報を書く習慣があるだろうか。

組織内のコミュニケーションを活性化させたり、マネージャーとメンバー、あるいはメンバー同士でお互いの仕事を知り、共有する習慣を身につけたりできる利点はあるが、日報を書くための残業が恒常化していたり、残業をつけるのに気がひけてサービス残業が常態となっている組織も見かける。

作文に時間をかけすぎて、本来の業務をする時間や集中力を奪うのは問題である。法令で日報の作成や保管を義務付けられている職種でもなければ、日報の提出にそこまで目くじらを立てる意味はないだろう。その気力と体力は他のことに使ったほうがいい。

報告書や稟議書の類も然りである。細かな言い回しや誤字脱字、いわゆる「てにをは」をマネージャーや決裁担当者から指摘され、差し戻しされるうちに、やがて「下手なことを書くとツッコミが入る」「余計な提案はしないでおこう」と、適切に報告するよりも、労力を減らすことに思考が切り替わる。これでは本来の役割を果たせていないし、隠蔽体質をも醸成しかねない。

「なくす」か「ラクにする」ことはできないか

ダイバーシティ&インクルージョンの観点でも、日報を毎日必ず書かせる必要が本当にあるのか見直したい。

仕事の目的、組織の規模感、職種の特性などを勘案し、下記の点を考えて、やり方を改めよう。

・日報制度が形骸化していないか?

・一部の人しか恩恵を受けないストレス行事になっていないか?

・本当に日報を毎日全員に書かせなければダメなのか?

・無駄な稼働を生んでいないか?

作業中心の部署など、特段新しい気づきがない日のほうが多い職種もある。そのような職種の人たちに気づきや学びを毎日必ずでっち上げさせ、作文させて疲弊させるのは悪趣味でさえある。

計画や進捗の共有であれば、部門内やチーム内のSlack、Teams、独自の進捗管理システムなどで把握できていれば事足りるであろう。そのような部署や職種は日報の対象からはずす(あるいは週報でよしとする)、「本日は特筆事項ありません」や空欄で済ませるのをよしとするなど柔軟な対応を提案していきたい。

もしくは、わざわざ作文をしなくても、その日の出来事や気づきを共有できるツールを使ってみる。サンロフト社の「nanoty」は、日々の出来事を「ついでに」共有できる画面構成や動線設計がされており、わざわざ作文するほどでもないものごとを共有しやすい。「わざわざ」を「ついでに」に変える。業務改善の基本である。

試しに1日飛ばしてみる

とはいえ、社長や部門長が日報の習慣にこだわっているなど、なかなか表立って「No(ノー)」を突き付けにくいケースもあるだろう。そんなとき、あなたから小さく試せるアプローチを紹介しよう。

まずは、試しに今日の日報をスキップしてみよう。

1日くらい飛ばしたところでどうってことはない。明日または明後日の日報を「2日分まとめます」など前置きを書いて提出するのもいい。何か言われそうなら、こんなふうに伝えてみよう。

「昨日はお客様とのミーティングと会食で立て込んでいたため、今日まとめて書きます」

「昨日は体調がすぐれず、日報の作成を控えました」

案外受け入れられるかもしれないし、周りの人もあなたの真似をして「必ずしも毎日書かなくてもよい」空気が徐々に生まれることもある。

それでも、どうしても書けと言われるなら、気づきや共有したいような特筆事項がない日は「本日は特筆事項ナシ 以上」で済ませればいい。もちろん、共有が必要だと思ったことは書いておこう。

試しに皆で話し合ってみる

強制作文にモヤモヤしている人はあなたの他にもいるのではないか。雑談がてら、チームやチーム外の仲間と「やめられないか」「やり方を変えられないか」と話し、皆で声を上げるのもよいかもしれない。

タイミングは、会社から「生産性向上検討」「残業削減要請」などのお題目で、無駄を削減する機運が高まったときがチャンス。ここぞとばかりに声を上げよう。具体的には、次のような一文を改善検討リストにしれっと入れる。

「日報の廃止、または頻度を下げる」

「日報をチャットツールでの簡易報告に切り替え、作文稼働を削減する」

日報だけを問題視するのではなく、あくまで改善を検討する項目の“one of them”として提起するのだ。

経営者に記事を回覧してみる

経営面における強制日報のリスクは、筆者もブログで警鐘を鳴らしている。そういった記事を経営者に読ませるのも手だ。

「組織コミュニケーションに関する参考記事です」といった趣旨のメールに、複数のネット記事のリンクを羅列し、そのうちの一つに「日報の非効率さ」を指摘した記事を入れてみてはどうだろう。日報に関する記事だけが悪目立ちすることもない。あなたが悪者になる必要はない。筆者が喜んで悪者になる。

あらためて周りを見回して、無自覚な作文行為を率先して減らしていこう。我々ビジネスパーソンは「良い作文コンテスト」をやっているのではない。ビジネスをしているのである。

(本稿は、書籍『組織の体質を現場から変える100の方法』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では他にも、「辞めたくなる組織を変える方法」を多数紹介しています)