ウォーレン・バフェットも出資する

中国の電気自動車メーカー

万の働きによって、中国産業界の宝石ともいうべき世界最大の電気自動車メーカー、BYDが生まれ、同社にはウォーレン・バフェットが大株主のひとりとして出資している。BYDは電気自動車のみならず、電気バスも世界中に販売する。アメリカのカリフォルニア州とカナダのオンタリオ州で稼働する工場は、年間1000台以上の電気バスを製造する能力がある。

自動車産業という観点から見れば、中国共産党が費やした資金はすでに利益を生んでいる。現在の中国は、電気自動車を製造する工場があるだけでなく、バッテリー製造のために世界各地で採掘する金属から、電気自動車に搭載する複雑なソフトウェアに至るまで、サプライチェーン全体を有している。しかも中国には、サプライチェーンの各段階を運営できる人材もある。そうした人材の大半は中国人だが、中国の多くの電気自動車会社は裕福になり、世界的企業から社員を引き抜けるようになった。

他の国々は、後れをとり戻そうと試みている。アメリカでは、2022年に成立したインフレ抑制法(政府から、気候変動対策関連事業へ最大の資金投入が行われた)により、約1000億ドル相当の輸送用機器の電化優遇措置がとられた。同様に、ヨーロッパでもEVに対する強気な計画が持ち上がり、厳しい排出基準によって、自動車メーカーは今後10年以内にEVのみの販売に軸足を移さざるをえなくなった。

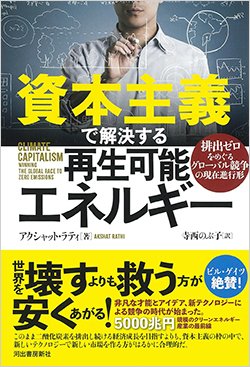

『資本主義で解決する再生可能エネルギー 排出ゼロをめぐるグローバル競争の現在進行形』(河出書房新社)

『資本主義で解決する再生可能エネルギー 排出ゼロをめぐるグローバル競争の現在進行形』(河出書房新社)アクシャット・ラティ 著、寺西のぶ子 訳

万が中国の科学技術部部長を務めていた時代、世界のすべての国が2015年のパリ協定に署名した。電気自動車はきわめて重要な気候変動対策であり、中国の例によって、テクノロジーを急速に向上させることは可能だと明らかになった。結果として、多くの国が2040年、あるいはそれ以前に、化石燃料車の新車販売を禁止するにいたり、世界の自動車販売台数の20%以上を占める市場では、内燃機関自動車の全廃が義務づけられた。

中国政府の支援を受けた万鋼が示したのは、グリーン・テクノロジーを大きく向上させるには政府の政策による支援、官民による多額の投資、起業家への力の付与が必要だということだ。適切に行えば、テクノロジーの面で他国に対して圧倒的なリードを得ることもできる。

上に挙げた3つすべてによって数十年のうちにテクノロジーを確実に向上させれば、気候資本主義は機能し、世界のゼロ・エミッションが実現する。