プレゼン資料は、「読ませるもの」ではありません。“込み入った話”を言葉だけで伝えようとすると、どうしてもまどろっこしい表現になり、非常にわかりにくい説明になりがちです。そんな時に必要なのは、伝えるべき内容の「本質」を、直観的に理解できるように「図解化」する技術。プレゼン資料は「見せるもの」なのです。そこで、累計40万部を突破した『社内プレゼンの資料作成術』シリーズの著者で、ソフトバンク在籍時には孫正義社長に直接プレゼンをして「一発OK」を次々と勝ち取った実績を持つ前田鎌利さんと堀口友恵さんに、プレゼン資料を「図解化」する技術を伝授していただきます(本連載は『プレゼン資料の図解化大全』から抜粋・編集してお届けします)。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

図解とメッセージは「左右」に置くのがベスト

ビジネスプレゼンでは、「図解」を上手に使うことで、込み入った内容を直感的に理解できるようにすることが求められます。しかし、ここに意外な注意点があります。

「図解スライド」で最も重要なのは、「図解」ではない――。

こんなことを書くと、「ふざけているのか? 図解が一番大事に決まってるだろ」と思われるでしょうが、決してふざけているわけではありません。大真面目に、そう考えているのです。

では、何が一番大事なのか?

答えは、「キーメッセージ」です。キーメッセージとは、そのスライドにおいて、最も相手(決裁者)の目に訴えたいことであり、相手が意思決定するうえで「決め手」となる重要な情報です。

いや、このキーメッセージを相手に伝えるためにこそ、1枚1枚のスライドはつくられるのであり、「図解」もそれに奉仕する存在だと考える必要があるのです。

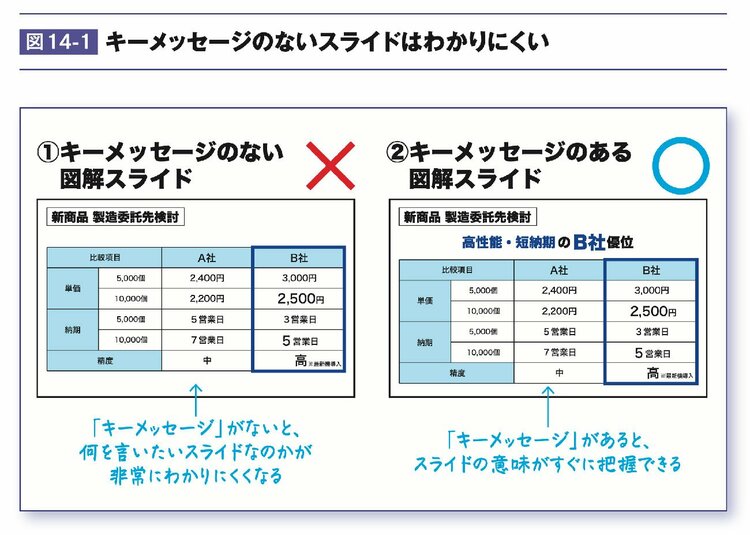

「キーメッセージ」のない図解スライドはわかりにくい

そもそも、キーメッセージがない図解スライドは、読み解くのが極端に難しくなります。

たとえば、【図14-1】の①をご覧ください。「新商品 製造委託先検討」というスライド・タイトルと、青線で囲ってある部分から、「B社に委託したいということかな?」という推測はできますが、その理由は「表」を読み込まなければわかりません。

一方、②のスライドでは、「高性能・短納期のB社優位」というキーメッセージがあるので、何が言いたいスライドなのかは一目瞭然です。

キーメッセージから、「高性能・短納期が重要なポイントである」ことがわかりますから、その問題意識をもって「表」で両社を見比べれば、「なるほど、B社のほうが委託先として適切だ」とすぐに納得できるわけです。

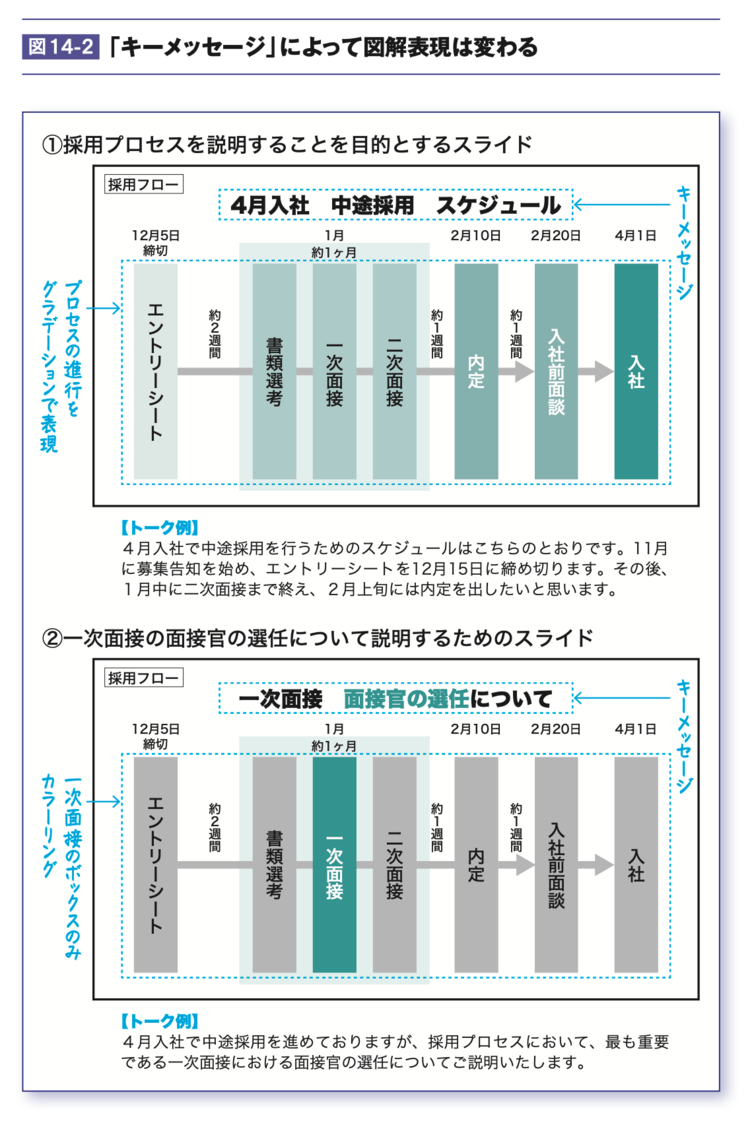

「キーメッセージ」によって図解のつくり方が変わる

もっと重要なのは、どのようなキーメッセージを打ち出すかによって、「図解」のつくり方も変わってくることです。

例えば、【図14-2】の2枚のスライドは、ともに「採用フロー」を示すものですが、キーメッセージの違いに応じて、「図解」の表現方法を変えています。

4月入社で中途採用を進めるための、全体のタイムスケジュールを伝えることを目的とする①のスライドでは、ボックスのすべてにカラーを入れるとともに、グラデーションで色の濃度を上げていくことで、採用プロセスが進行していくことを表現しています。

一方、②では、「一次面接 面接官の選任について」というキーメッセージに応じて、「一次面接」のボックスのみカラーリングをして、それ以外のボックスはすべてグレーアウトしています。こうすることで、採用プロセスの中で「一次面接」に関するプレゼンであることが明確になるわけです。

このように、キーメッセージによって「図解」の表現方法は変わってきます。その意味でも、闇雲にスライドをつくり始めるのではなく、1枚1枚のスライドで伝えるべき「本質」を明確にし、それを端的なキーメッセージに落とし込むプロセスが非常に大切なのです。

「13文字」以内で“強い言葉”をつくる

キーメッセージを考えるときの注意点について触れておきましょう。

ここで強く意識すべきなのは、キーメッセージは「読ませるもの」ではなく「見せるもの」だということです。