大企業でここ数年のうちに粗利益が大きく増加したのは、インフレーションの中で、販売価格を原価の上昇分以上に引き上げたからだろう。これは、取引における立場が強いために可能になったことだ。

それに対して、中小零細企業では、原価の上昇に見合う分しか販売価格を引き上げられなかった。これは、取引上の立場が弱いためだ。

賃金の原資になっているのは、粗利益(正確に言うと、法人企業統計調査においては、工場労働者などに対する賃金の一部が「原価」に含まれている。ここで「賃金」というのは、それら以外の賃金だ)だ。大企業においては、これが図表6-9に見るように顕著に増加したことが、賃金を上げさせたのだ。

まとめれば、つぎのとおりだ。大企業は取引上、強い立場にあるため、原価の上昇以上に販売価格を引き上げ、従業員1人当たりの粗利益を増加させ、賃金を引き上げた。しかし、中小零細企業は原価の上昇以上に販売価格を引き上げることができず、そのため、賃金を引き上げることができなかった。

賃金の動向だけではなく

そのメカニズムを見よ

「賃金の原資は粗利益だ」と述べた。粗利益は、企業利益にも分配される。では、分配率はどのように変化しただろうか?

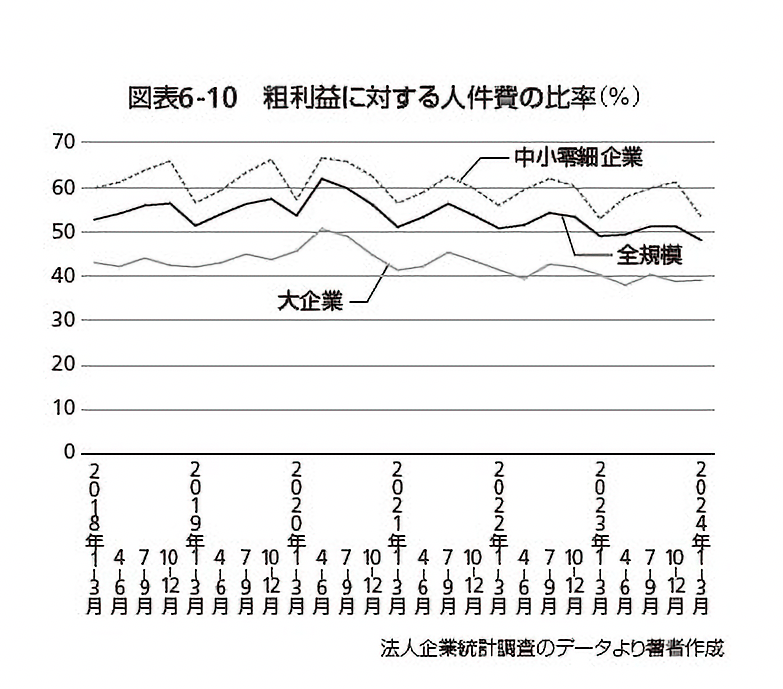

それを知るために、粗利益に対する人件費の比率(これを「労働分配率」と呼ぶことにする)を見よう。結果は、図表6-10に示すとおりだ。

20年以降の推移を見ると、どの範疇でも低下している。18年1〜3月期と2024年1〜3月期を比べると、大企業は43.1%から39.2%に、全規模では52.7%から48.1%に、中小零細企業では59.8%から53.4%に、それぞれ低下している。2020年1〜3月期と2024年1〜3月期を比べても、どの範疇でも低下している。

同書より転載

同書より転載