消費者の負担によって賃金を上昇

このプロセスで豊かになるのか?

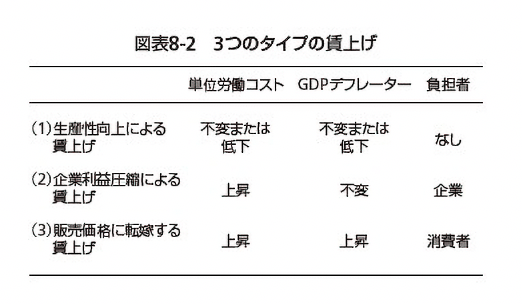

結局のところ問題は、賃金上昇が何を原資として行なわれているかである。望ましい形の賃金上昇とは、新しい技術や新しいビジネスモデルによって労働者の生産性が高まり、それを反映して賃金が上昇するものだ。

それに対して、いま生じているのは、消費者の負担によって賃金を上昇させるメカニズムだ。多くの人々は賃金の受取り手であると同時に、消費者でもある。したがって、自分で負担して自分の賃金を上げているにすぎない。だから、このプロセスによって格別に利益を受けるわけではない。

賃金が上昇しない人々は、物価上昇の影響だけを受ける。そして生活水準が低下する。こうした人々は、給与所得者の中でも、中小零細企業の勤務者に多い。

また、フリーランサーや零細事業者など、取引上優位に立てない人々も、販売価格の引き上げで賃上げを実現することなど、とても望めない。これらの人々が、ここで述べたメカニズムの最大の犠牲者だ。

春闘による高い賃上げが将来も持続するかどうか、そしてこれが国民生活を本当に豊かにするかどうかに、関心が集まっている。

この問題の鍵は、賃上げが生産性の向上によって行なわれているか否かにある。生産性の向上によって賃上げが実現するのであれば、国民生活は豊かになる。しかし、賃上げ分を販売価格に転嫁しているのであれば、実質賃金は上昇せず、経済は物価と賃金の悪循環に陥る。

同書より転載

同書より転載