リーダーとしての第一歩。張り切って何かをしようとすればするほど、つまずきやすくなるもの。とくに「自分らしさを見失うこと」が、新任リーダーの最初の“落とし穴”だといわれます。では、新任リーダーが陥りがちなミスとはどんなものなのでしょうか?

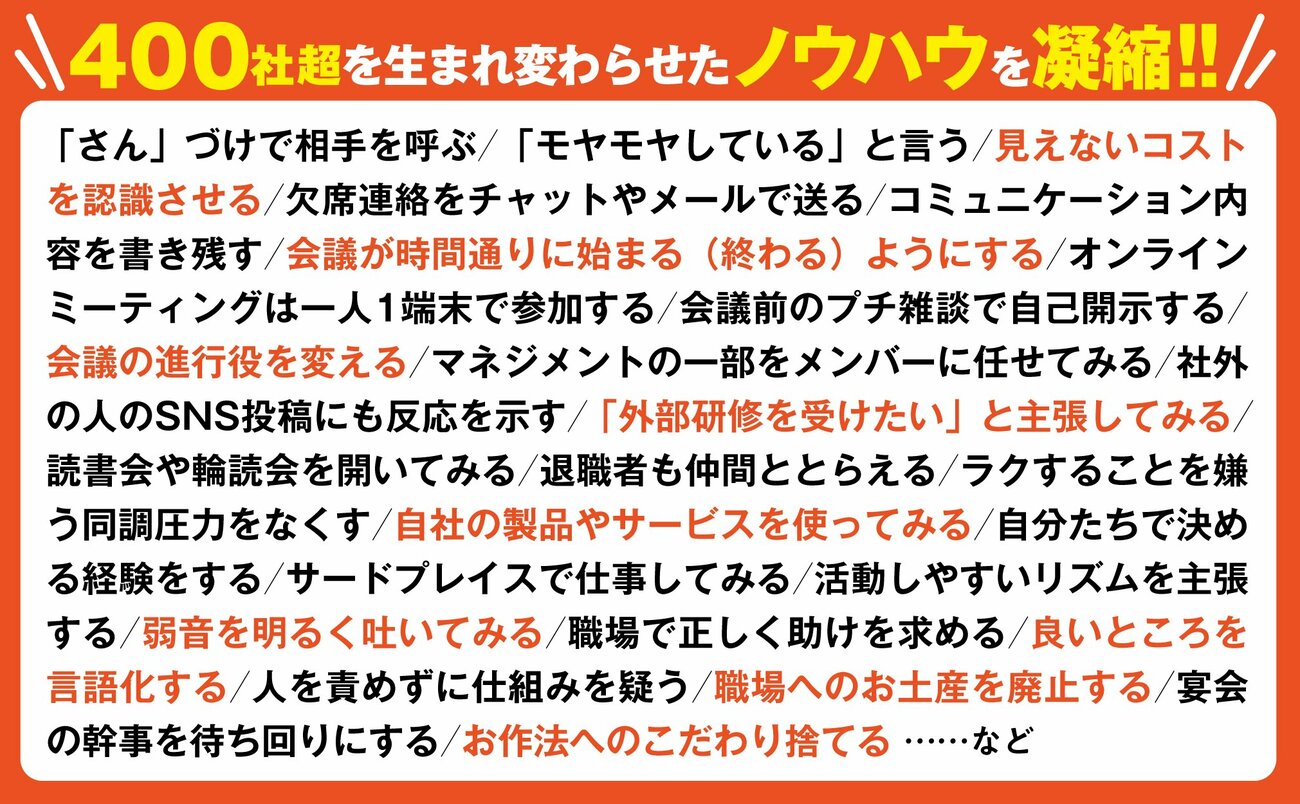

『組織の体質を現場から変える100の方法』を刊行した沢渡あまねさんと、『冒険する組織のつくりかた』著者である安斎勇樹さんに、新任リーダーの初動で気をつけたいポイントについて語ってもらいました(ダイヤモンド社書籍編集局)。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「上が言ってるから」が信頼を失う最初の一歩

Q. リーダーになりたての人が最初にやらかしがちなミスや、気をつけたほうがいい行動について教えてください。

安斎勇樹(以下、安斎) リーダーなりたてのタイミングは、これまでとまったくモードが変わるので、どうしても気負いがちですよね。

最初にやらかしがちなエラーとしては、「リーダーはこうあるべきだ」「マネジャーっていうのはこういうもんなんだ」という像が頭のなかにあるせいで、それを「演じよう」としてしまうことじゃないかと思います。

「ビジョンを示さなきゃ」とか「リーダーらしくあらねば」と考えた結果、何かを話すときの「主語」がめちゃくちゃデカくなってしまう。

「会社がこう言っているから」とか「上が言ってるから」っていう語り口になると、その瞬間にメンバーにはバレるんですよ。「あ、この人、自分で判断してないな…」「誰かの受け売りを言っているな…」って。

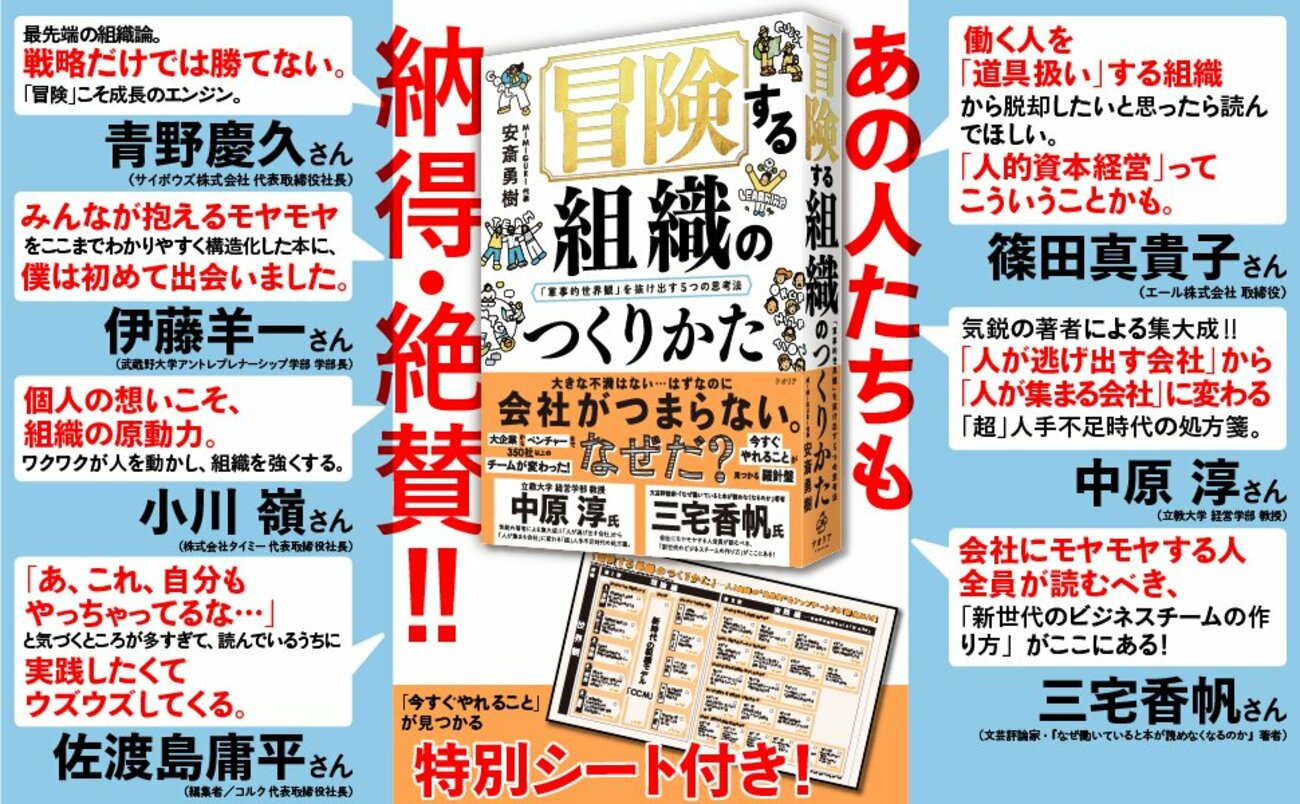

『冒険する組織のつくりかた 「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』 安斎勇樹(著)、448ページ、定価2640円(本体2400円+税10%)、発行:テオリア、発売:ディスカヴァー・トゥエンティワン

『冒険する組織のつくりかた 「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』 安斎勇樹(著)、448ページ、定価2640円(本体2400円+税10%)、発行:テオリア、発売:ディスカヴァー・トゥエンティワン

沢渡あまね(以下、沢渡) 昇進した途端、いきなり「向こう側の人」になってしまうリーダー、いますよね。

安斎 そうなんです。現場メンバーだろうと、リーダーだろうと、語りの主語は「私」であるべき。

マネジメントを担う立場になっても、「私はこう思う」「私はこうしたい」と、ちゃんと自分の意志を語れるかどうか――そこがリーダーとしての最初の信頼形成で大事なポイントだと思います。

「メンバーをちゃんと見ること」からリーダーは始まる

安斎 もう一つよくありがちなのが、「目の前のメンバーが見えていない」という問題です。「自分のやるべきこと」に意識が集中しすぎて、周りのメンバーの顔色とか小さなサイン、彼らが出してくれたアイデアの芽とかに気づけない。観察力が鈍ってしまうんですよね。

そうなると、じつは会議中に小さなズレが表面化していたり、めちゃくちゃいいアイデアの断片が発言されていたりするのに、それを拾い損ねてしまう。

沢渡 会議のファシリテーションで本当に必要なのは、目の前の人と向き合って、その人たちがどんな状態かを観察しながら、問いかけたり、巻き込んだりすることなんですよね。

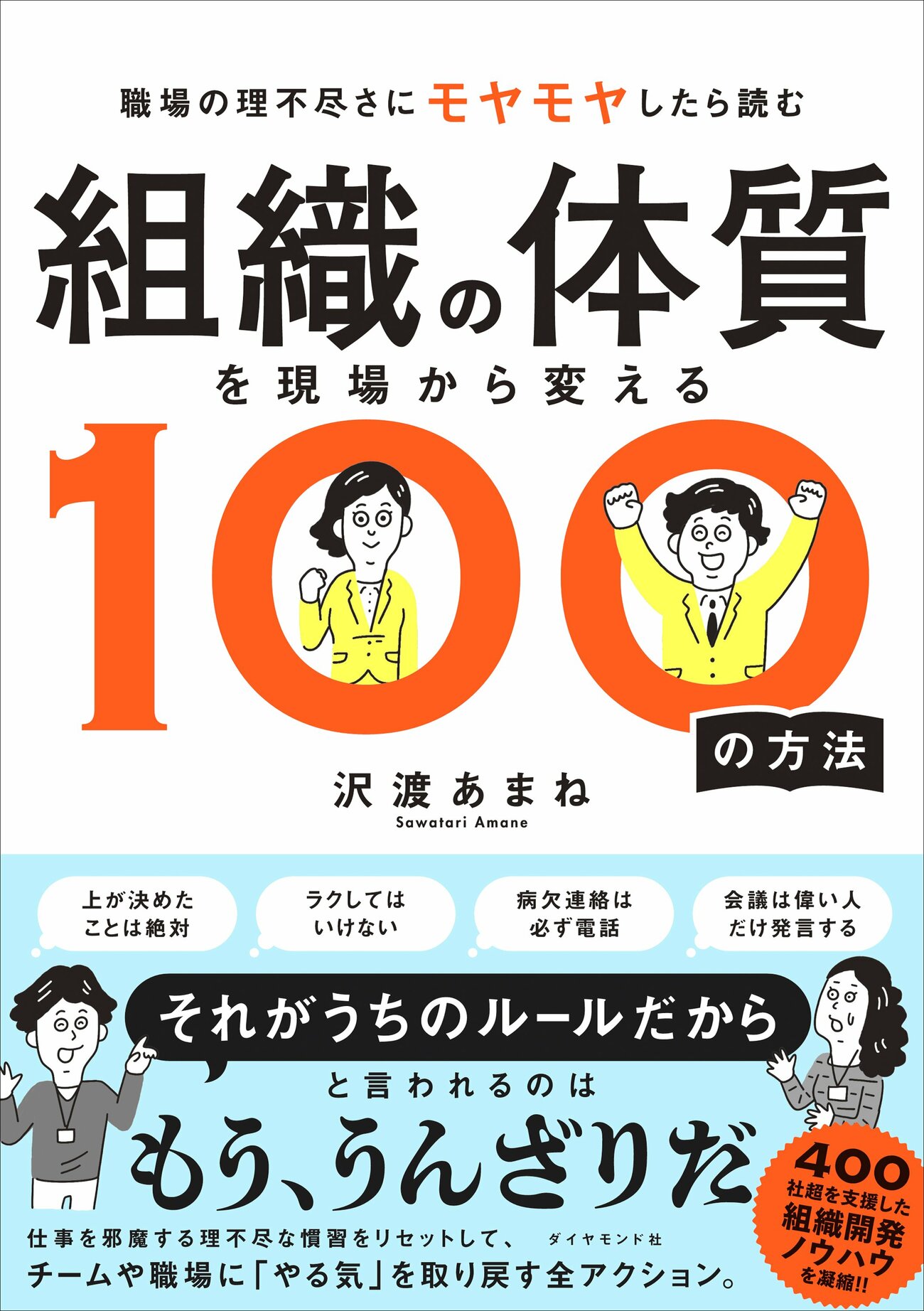

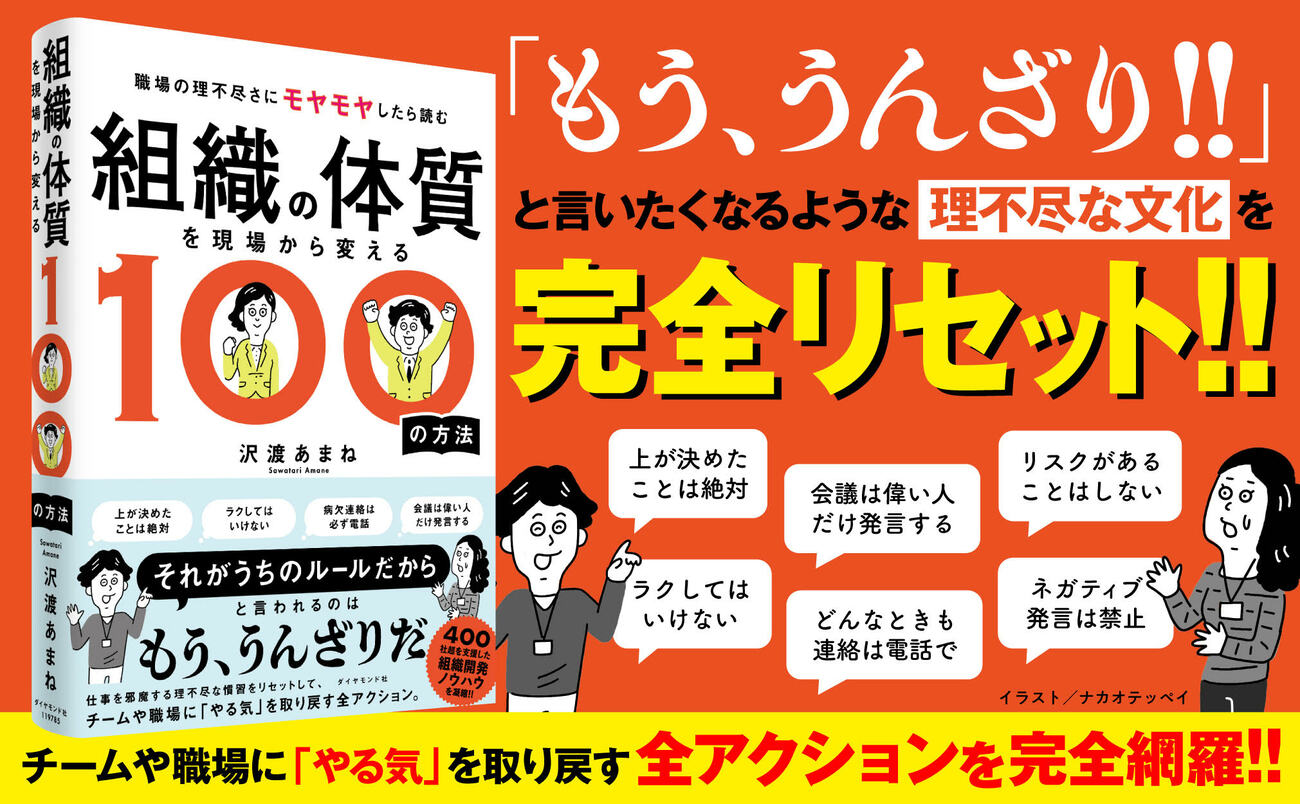

『組織の体質を現場から変える100の方法』沢渡あまね(著)、384ページ、定価1980円(本体1800円+税10%)、ダイヤモンド社

『組織の体質を現場から変える100の方法』沢渡あまね(著)、384ページ、定価1980円(本体1800円+税10%)、ダイヤモンド社

安斎 そうなんです。いざ会議でファシリテーターをやることになると、議題の消化ばかりに気を取られてしまって、目の前の参加者をちゃんと見られなくなる人がたくさんいます。

だからこそ、「主語は私」「目の前のメンバーをちゃんと見る」――これらは新任リーダーが最初に意識すべき、すごく基本的な姿勢だと思います。

リーダーの視野を狭める3つの「感」――焦燥・孤独・万能

沢渡 私は、新任リーダーには陥りがちな「3つの感」があって、「焦燥感」「孤独感」「万能感」に気をつけたほうがいいと思っています。

安斎 それは興味深いです!

沢渡 焦燥感は、「リーダーらしくしなきゃ」と、焦っていろいろ手を出しすぎること。鎧を着て意気込みすぎてしまう。

孤独感は、「全部自分で解決しなきゃ」と思い込んで、一人で抱え込みすぎること。自分だけが目立とうとすると、チームとしての横のつながりも失われる。

万能感は、過去の成功体験に引っ張られて、「自分ができたんだから、あなたもできるよね?」と勝ちパターンを押しつけてしまうこと。

この3つに囚われたリーダーは、視野が狭くなっている状態。かなり注意が必要です。

安斎 たしかに。とくにスタープレイヤーだった人が昇進すると、つい万能感に陥りやすいですよね。

沢渡 そうなんですよ。だからこそ組織としても、リーダーになる人にはできるだけ組織内の異なる価値観や立場を知ってもらう機会を設けて、そういう状態に陥らないように気をつけたいですね。

(本稿は、『組織の体質を現場から変える100の方法』の著者・沢渡あまねさんと、『冒険する組織のつくりかた』の著者・安斎勇樹さんによる対談記事です)