「頑張っているのに、結果がついてこない」「必死に仕事をしても締め切りに間に合わない」同僚は次々と仕事を片付け、成果を出し、上司にも信頼されているのに、「なんでこんなに差がつくんだ……」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?

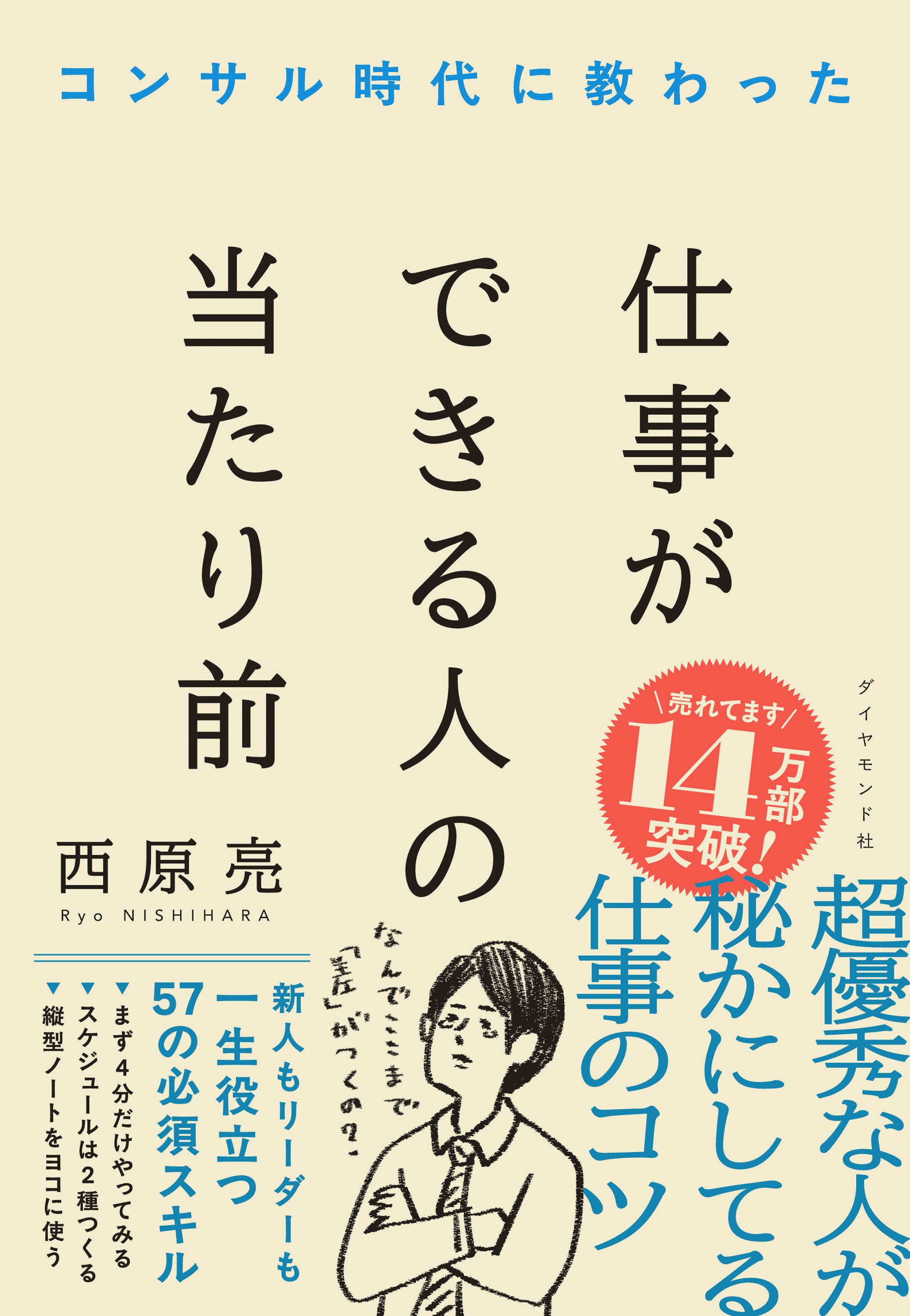

ビジネススキルを発信するTikTokのフォロワーが20万人を超え『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった「超優秀な人が秘かにしている仕事のコツ」を本記事で紹介します。(構成/ダイヤモンド社・林拓馬)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

できるリーダーが大切にする「3つの要素」

異なる能力やバックグラウンドを持つ社員で構成されたチームを、リーダーはいかにまとめていくべきかについて、私がこれまで実践してきたことを三つのエッセンスに分けてお伝えします。

私の勤める牛乳販売の会社には、年配の方や主婦、新卒の社員など、様々な年齢層・立場の人たちが働いています。

こうした多様なメンバーをどのように一つのチームとして機能させるか、そのために重要な要素が三つあります。

まず一つ目は、「情報の格差をなくすこと」です。

たとえば社長が「なぜもっと売上を上げようとしないのか」「もっと自発的に動いてほしい」と言っても、従業員側からすれば、「自分には関係ない」と感じることが一般的です。

これは、社長や役員、そして現場スタッフが持っている情報の量が大きく異なることに起因しています。

社長は全ての数値、たとえば経費、利益、来年の借入予定など、あらゆる経営情報を把握しています。

しかし、現場の従業員はせいぜい自分の店舗の売上や人件費程度の情報しか持っていません。

情報の格差があることで、現場の人たちは「なぜそうするのか」が理解できず、結果として動機づけが難しくなります。

したがって、チームが同じ方向を向くためには、社長や上層部が持っている情報を可能な限りオープンに共有する必要があるのです。

もちろん、社長にとっては見せたくない情報もあるかもしれません。

たとえば交通費の詳細や、会社が倒産するかもしれないといったネガティブな情報などです。

しかし、それでも情報を共有しない限り、社員全員が同じ方向に進むための共通の土台に立つことはできません。

次に二つ目は、「なぜその目標を目指すのかを明確に語ること」です。これは上の立場にある人間が語るべき責任です。

たとえば「売上目標は1億円です」と言ったとしても、「なぜ1億円を目指すのか?」という問いに明確に答えられなければなりません。

「営業利益10%を目標とします」と掲げるなら、それを達成することで、社員にどのようなメリットがあるのかを具体的に説明する必要があります。

でないと、現場の人たちは「それって自分たちにとってどういう意味があるの?」と疑問を抱いてしまいます。

私自身も以前はこの点が不十分でした。なんとなく「1億円を目指そう」と言って、それを喜んでいたのは自分、つまり社長だけだったのです。

目標が達成されれば「もっと有給が取りやすくなる」「会社の環境がよくなる」「給料がこのくらい上がる」といった、自分たちの生活に直結する具体的なメリットを示すことで、初めて社員はそれを“自分ごと”として捉えられるようになります。

このように目標の背景を明確にし、それを丁寧に説明することが上の立場にある人間の責任です。

そして三つ目は、「曖昧な言葉を絶対に使わないこと」です。

かつて私の会社では「愛されるお店を作ろう」というスローガンを掲げていました。

しかし「愛される」という言葉の定義は人によって異なります。

たとえば「お客様に“ありがとう”と言われたら愛されている」と感じる人もいれば、「リピート率が高いこと」「解約率が低いこと」が愛されている証拠だと定義する人もいるでしょう。

このように、曖昧な言葉を使うと、社員一人ひとりの認識がずれてしまいます。

だからこそ、私が常に心がけているのは「形容詞と副詞を使わない」ということです。

「早い」「大きい」「少ない」などの形容詞や、「なるべく」などの副詞は、人によって解釈が異なるため、曖昧になりがちです。

したがって、可能な限り数値で示すか、数値化できない場合は状態を具体的に定義することが必要です。

そうしなければ、チーム全員の認識を一致させ、まとまりのある組織を築くことはできません。

まとめると、

①まず情報の格差をなくして情報をオープンにすること。

②なぜその数字を目指すのかという根拠を明確に説明すること。

③曖昧な言葉を一切使わないこと。

この三つを実践することが、組織を一つにまとめる上で非常に重要です。

もし、上の立場にある人たちがこの三つから逃げてしまえば、その瞬間に組織はまとまりを失ってしまいます。

ぜひ皆さんも、これらのポイントを意識して、自分の組織で試してみてください。

(本記事は『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』の著者、西原亮氏が特別に書き下ろしたものです)