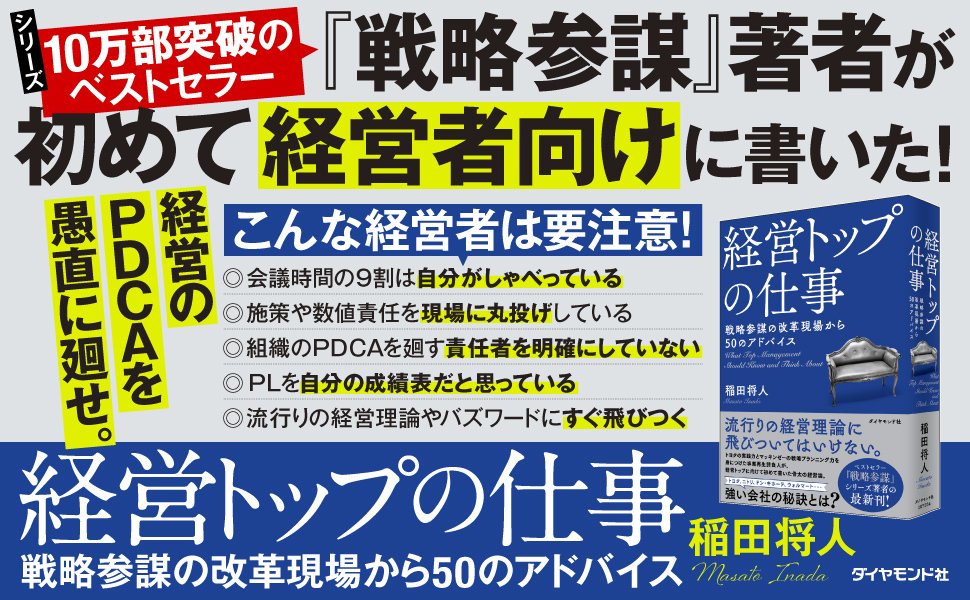

安定した売上や利益の確保、資金繰り、コスト削減、DXやIT化への対応、優秀な人材の採用や後継者問題など、環境が激変する今日、経営者のお悩みは尽きない。しかし、事業再生コンサルタントの稲田将人氏は、その著書『経営トップの仕事』(ダイヤモンド社)の中で、会社を良くするのも、ダメにするのも、それは経営トップのあり方にかかっていると断言する。この短期連載では、同書の中から抜粋、一部加筆して、永続する強い会社を築くために必要なこと、そのためのヒントをお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

販促しなければ売れないような商品はゴミである

改革の仕事をしていると、創業者の決めたルールや思い込みが、実は事業の次の発展の妨げになっているケースがままあります。

現場を確認しながら、数値も色々な角度から分析し、過去の成功や失敗も洗い、今の競合状況を押さえた上で、「この手ならいける。この切り口で現状を打破できる」と踏み出そうとすると、それが禁じ手になっているということがあります。

たとえば、こんな事例があります。あるファッションアイテムを企画、製造販売する企業の商品は、デザインや企画にオリジナリティがあり、その点で同業他社よりも優れていました。

しかしながら、いまやファッションビジネスにおいては、後追いで売れ筋のデザインやアイデアを真似されるのは日常茶飯です。それをいかに早く精度高く行うかを、ITで支える投資も行われます。

この会社で、その商品のユニークな特徴をわかりやすく訴求しようと、店頭などで使うビジュアルの販促物を企画したことがあります。しかし、事前にしっかりと説明していたにもかかわらず、ゴーをかける段階で創業者から突然ストップがかかり、企画は中止となりました。

「販促しなければ売れないような商品はゴミである」

これは創業者が口グセのように言っていた言葉の一つです。おそらく、この創業者は理屈で説明されても販促企画の必要性が理解できなかったのでしょう。

また、説明しなくても「良いものは自然に売れる」という、それまでの自分の信条がひるがえされるように思えたのかもしれません。

残った在庫は、10日で1割もの利息分を

店長の業績給から差し引く

さらに、これもあるファッションビジネスの例ですが、この会社では創業者が自身の成功体験から得た、発注に関しての様々な取り決めを、事細かく情報システムに設定していました。そのため、発注責任者の自由度は、かなり制約されていました。

一例を挙げると、デザインして工場に作ってもらった製品には、一定以上の値入率、つまり当初の粗利率を設定しなければならなくなっていました。量を売って、率ではなく粗利益高を稼ぐことや、原価率が高くなるものの、小ロットだけを作って市場での製品の当たりを見るテスト販売など、ファッションビジネスではよく行われる手が、このシステムの設定によってふさがれていました。

また、商品在庫についても店長が自身の判断で発注し、残った在庫はある時期を過ぎると10日で1割もの利息分を、店長の業績給から差し引いていました。

さらに店頭では、売れた分だけを追加で仕入れることができ、在庫の横持ち(店間移動)の融通が利かないなど、店で仕入れた商品は店で売り切る責任を課すことで、店の経営力を高める「圧」をかけようとする、よく言えば「想い」の強いルールでした。

見方を変えれば、売れない商品を店頭に置いた場合は、在庫利息の名目で社員の報酬から差し引いて、会社側には在庫の損が出ないように工夫した、「社員を信用していない」ルールになっていました。

事業不振を他責にしたまま、

現状を打開できない企業は多い

事業が不振になるということは、市場や競合状況の変化などで、当初成功していた事業のスキームが通用しなくなってきたということです。これは、その当初の事業スキームに普遍性がないということなのですが、創業者はそれを認めたくはありません。

先ほどのファッションビジネスの会社も、当初の急成長時には一人勝ちのデザイン力で独走状態でした。しかし、当たった商品については、他社がすぐに似寄りの商品を作って市場に投入できる体制を作り、ほどなく追随した商品がデパートの売り場に並ぶようになりました。

「他社製品のものまねは許さない。さらにオリジナリティのある商品をデザインせよ」とのデザイナーに出される指示の強い想いはわかるのですが、それを連呼するだけでは何も「カイゼン」されません。

そもそも不振時には様々な実験を行い、まだ見ぬ突破口を探る必要があります。しかし、その選択肢がことごとく閉ざされていたのです。

「自分の言っていることは正しい。お前たち(社員)の努力と能力が足りないのだ」との主張だけで、低迷状態が長期にわたって続き、優秀な人材が入って来てもすぐに辞めさせてしまいました。結局最後は、ご本人もこの事業を手放すことになりました。

このように、不振状態が長く続いている状態が変化のないまま、創業者がただ、社員の能力のせいにしている企業は世に山ほどあります。

事業に対して熱心なことはとてもいいことなのですが、全てを他責にしてしまっているのです。自らの従来のやり方が正しいという想いそのものが、創業者にとっての一種の「つき物」のようになり、進化できなくなった企業は多数あります。

トップの成功体験をそのまま適用できる、変化の起きない市場環境ならいいのですが、なかなかそうはうまくはいきません。

トヨタのように、時代を越えて普遍的に通用するものづくりの思想やスキームがあり、決まり事さえもさらに高い精度を求めて「カイゼン」を続けるという文化があれば良いのですが、大野耐一氏(元トヨタ自動車副社長)のレベルにまで、見切りができている方は、そうそういるわけではありません。

むしろ創業者は想いが強すぎるあまり、トップよりも現場に近いところで、実務を見ながら采配を振る大野耐一氏のような名バイプレイヤーを排除していく傾向もあります。

それがゆえに、せっかく見出した事業機会、つまり「金鉱」を十分に開拓することなく一発屋で終わってしまう会社が後をたたないのです。

株式会社RE-Engineering Partners代表/経営コンサルタント

早稲田大学大学院理工学研究科修了。神戸大学非常勤講師。豊田自動織機製作所より企業派遣で米国コロンビア大学大学院コンピューターサイエンス科にて修士号取得後、マッキンゼー・アンド・カンパニー入社。マッキンゼー退職後は、企業側の依頼にもとづき、大手企業の代表取締役、役員、事業・営業責任者として売上V字回復、収益性強化などの企業改革を行う。これまで経営改革に携わったおもな企業に、アオキインターナショナル(現AOKI HD)、ロック・フィールド、日本コカ・コーラ、三城(現三城HD)、ワールド、卑弥呼などがある。2008年8月にRE-Engineering Partnersを設立。成長軌道入れのための企業変革を外部スタッフ、役員として請け負う。戦略構築だけにとどまらず、企業が永続的に発展するための社内の習慣づけ、文化づくりを行い、事業の着実な成長軌道入れまでを行えるのが強み。著書に、『戦略参謀』『経営参謀』『戦略参謀の仕事』(以上、ダイヤモンド社)、『PDCA プロフェッショナル』(東洋経済新報社)、『PDCAマネジメント』(日経文庫)がある。