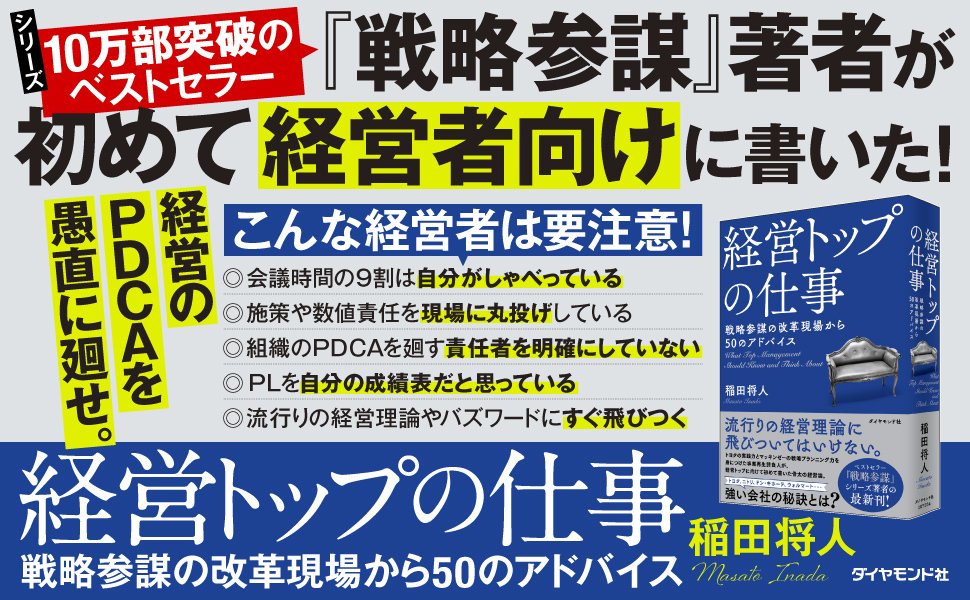

安定した売上や利益の確保、資金繰り、コスト削減、DXやIT化への対応、優秀な人材の採用や後継者問題など、環境が激変する今日、経営者のお悩みは尽きない。しかし、事業再生コンサルタントの稲田将人氏は、その著書『経営トップの仕事』(ダイヤモンド社)の中で、会社を良くするのも、ダメにするのも、それは経営トップのあり方にかかっていると断言する。この短期連載では、同書の中から抜粋、一部加筆して、永続する強い会社を築くために必要なこと、そのためのヒントをお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「ここ一番」の時の経営判断ができないと、

社内の求心力が弱まる

私の知る会社でも、結果的に後継者選びがうまくいかなかったと言わざるをえない事例がいくつかあります。例えばこれは、ある上場している大手製造業の事例です。

この会社には、現会長が次の社長を選ぶというルールがありました。そして当時の会長が、「社内がだらけている。もっと数字をもとにした厳しいマネジメントが必要だ」と経理畑出身の役員を後継社長に選びました。

この新社長は生真面目な方でもあり、社内の経費管理と社内統制の強化に取り組みました。ところが本来、この会社の強みは、技術・製品の開発力であり、新しいものにチャレンジして事業を伸ばし続けることが本当の肝でした。

新社長は、事業の発展のために、いかに攻めの判断をすればいいのかが、まったくイメージできなかったのでしょう。研究者や開発部門のフラストレーションが募っていたことに、社長も気が付いていましたが、いかんせん、どうしたらいいのかがわかりません。

高い金を支払い、著名なコンサルティング会社を使いましたが、出てきた案は、やはり米国企業スタイルのマネジメントを前提にした組織の改革・運営プランです。技術のことがよくわからないトップに対してコンサルティング会社が、「製品開発が肝の会社です。社長には、事業のリーダーシップを振るっていただき……」と「べき論」を唱えても、無理なものは無理。ほとんど意味がありません。

挙句の果てにこの方は、誰にそそのかされたのか、就任1年で同業他社との合併案を真面目に考えて、側近に語る始末です。おそらく、このトップはご自身のキャリアから経理業務がかかわってきた事業の売買案件については、容易にイメージすることができたのでしょう。

技術者たちは、まだまだ社内にやれることがいっぱいあり、社内にもそれをトライしていくだけでも多くの可能性が見出せることはわかっていましたので、やがてそれが伝わり、皆、唖然としたそうです。

同じように、人事を統括している方がトップになった事例や、総務部長がトップになった事例もあります。これらは、ご本人の人格や知的レベルは素晴らしくても、事業を発展させ伸ばしていく、その一歩を踏み出すイメージを描くことができないと、どうしても「ここ一番」の時の経営判断に踏み切ることができないと、結果として社内の求心力も弱くなってしまいます。

特に、最近の日本企業では成果主義評価が浸透し、売上を伸ばすためには常に挑戦が必要な営業や商品の責任者には減点評価がなされやすくなり、役員会のメンバーが管理系出身者ばかりになってしまった大手企業もあります。

セブン&アイ・ホールディングス元会長の鈴木敏文氏は人事畑出身ですが、セブン―イレブンを立ち上げて苦労の末に成功させ、事業観を持ってトップに就きました。その人事畑出身である強みを使って人事制度を上手く連動させるマネジメントを行い、トップとして成功したのです。

つまり、事業発展のためにリアルなイメージができる経験があるかがポイントです。

数字、実績だけでは判断できない

それでは実績で判断すればいいのかと言うと、それだけでも問題は起きます。

GEの元CEOジャック・ウェルチは、自身のクローンを作るという考え方で次世代の経営者候補の幹部育成を行いました。ジャック・ウェルチの退任を控え、GEではジャック・ウェルチの後任について、社内の下馬評ではジム・マクナーニの手腕が評価されていました。

多くの日本企業とは異なり、米国の上場企業では事業会社の執行組織と、それを監督する立場の株主の代表である取締役会とが完全に分かれています。CEOの人事を株主総会に提案するのは取締役会ですので、実質的には取締役会がCEOの任免への強い影響力を有することになります。

このジム・マクナーニは腕が良かったために、立て直しに成功して事業が上向くとすぐにジャック・ウェルチによって、次の立て直しが必要な不振事業の責任者として異動させられました。施策を施してからその実績を得るまでには、必ず「因果の時差(タイムラグ)」があります。結果、トラックレコード(事業責任者として着任中の実績)では、ジム・マクナーニの後に、事業を安定的に廻す役回りで就任していたジェフリー・イメルトのほうが見栄えがします。

結局、機関投資家からなる取締役会としては、トラックレコードの実績が良く、プレゼンテーション能力も高いイメルトを、ジャック・ウェルチの後継に指名しました。その後、米国の株式市場ではアマゾンやグーグルの台頭などでプラットフォームビジネスに脚光が当てられ、この方面の対応ではイメルトは後手に回りました。収益性を保つ努力はしたものの、事業のルールが変わる中で、株価の維持という面では苦境に立たされ、結果的にGEの時価総額をほぼ半減させて、2017年にイメルトはGEを退任しました。

また、彼の就任中には、GEはもはや事業会社ではなく、事業の投資・売買で資本効率を追求するPE(プライベート・イクイティ、未公開株投資会社)化したとやゆされるようになりました。

「ファクトベース」つまり事実をもとに議論を始めることは重要です。しかしそこから、事実の「意味合い」を正しく把握することまで行って初めて、適切な方向性を見いだす作業となります。

成果主義、実績主義のみで行う評価では、上記のような打ち手と結果の時差により、数字に表れない重要な要素を見落とすことがよくあります。

米国の上場企業においては、上記のように真の実力者の評価がなされないケースがあることは昔から指摘されています。80年代の古い話ですが、バンク・オブ・アメリカの立て直しに尽力したサム・アマコストが業績不振を理由に解任されて、世界銀行の総裁になっていたアルデン・クローセンが返り咲き、業績を戻しました。

しかし、そもそも業績を悪化させたのはアマコストの前任者であった、このクローセンであり、アマコストの立て直しがほぼ終わった時点で再び返り咲き、「良いとこどり」をしたことを当時の人は理解していました。

取締役会と執行系の組織が分離されている米国でも、この問題は、まだ十分には解決されていないと言えるでしょう(『日本の経営 アメリカの経営』八城政基 日本経済新聞出版より)。

「実績とプロセス」の両方から精査する

こうして考えると次のトップ、CEOを選任するにあたり、我々はどのように考えるべきでしょうか。数字上の実績主義のみで選ぶと、GEやバンク・オブ・アメリカのように施策と結果の「因果の時差」によって、腕のあるものが外されてしまうことがあります。

また、先述した日本企業の事例のように会長とはいえ一人の意見、それも主観的な考えで選んでしまうと、やはり危険があります。この社長を選んだ当時の会長は、後に「間違った人選だった」と漏らしていたそうで、任期満了前のトップ人事の修正にも賛同されたそうです。

一言で言うならば、次の候補者を「実績とプロセス」の両方から精査し、その方の発揮する力を読むことにつきると言えます。実績は事実ですから、誰が見てても同じ、フェアな評価が行える基準となります。

しかし、先に述べた「因果の時差」がどう働いているのかは、その判断を行う側が事実を押さえた上で明らかにしなければなりません。

そもそもですが、企業での評価は学校の試験とは異なります。日本の学校の入学試験ではフェアさは重視しますが、CEOの登用はフェアさよりも実力をどう読むかが最優先です。

たとえば米国の大学院の入学審査では、試験の数字以外にも論文やエッセイなどが重視されます。その書かれたものを見て、どの人物が欲しいかを担当の教員は判断します。どの人物に自校で学んで欲しいか、そして論文や社会に出てから実績を上げ、出身者として自校の名を上げてくれる可能性を読みます。

つまり、日本のように「フェアさ」ばかりに神経質になり、大学入試センター試験のみに頼るのではなく、どのようなイニシアティブ(やる気、意志)を有しているのかを提出物から読みとり、必要に応じて自身の採用基準の説明責任を果たすことを辞さない判断を行います。

この視点は企業のトップ選出でも同じです。これを行うためには普段より経営層レベルで、各事業責任者の問題解決の腕をしっかりと見ることができるように、少なくとも半期、あるいは四半期での事業レビュー(報告)の実施などで「経営レベルでのPDCA」をしっかりと廻させて報告を受けることが必要です。それにより「思惑」の介在する余地を少なくしておくことが有効であり、準備にもなると言えます。

それも、ただの自慢大会と化すことのないように、経営側の意志のもとに経営企画部などが出向いて共に作業をすることで、偏りなく、適切な「見える化」がなされた報告資料を作成する。この場を使って、経営層と議論を行い、相互の理解を深めるのです。

つまり、うまく「見える化」することで、ほとんどの問題が解決するという原則は、ここでも有効に働きます。

株式会社RE-Engineering Partners代表/経営コンサルタント

早稲田大学大学院理工学研究科修了。神戸大学非常勤講師。豊田自動織機製作所より企業派遣で米国コロンビア大学大学院コンピューターサイエンス科にて修士号取得後、マッキンゼー・アンド・カンパニー入社。マッキンゼー退職後は、企業側の依頼にもとづき、大手企業の代表取締役、役員、事業・営業責任者として売上V字回復、収益性強化などの企業改革を行う。これまで経営改革に携わったおもな企業に、アオキインターナショナル(現AOKI HD)、ロック・フィールド、日本コカ・コーラ、三城(現三城HD)、ワールド、卑弥呼などがある。2008年8月にRE-Engineering Partnersを設立。成長軌道入れのための企業変革を外部スタッフ、役員として請け負う。戦略構築だけにとどまらず、企業が永続的に発展するための社内の習慣づけ、文化づくりを行い、事業の着実な成長軌道入れまでを行えるのが強み。著書に、『戦略参謀』『経営参謀』『戦略参謀の仕事』(以上、ダイヤモンド社)、『PDCA プロフェッショナル』(東洋経済新報社)、『PDCAマネジメント』(日経文庫)がある。