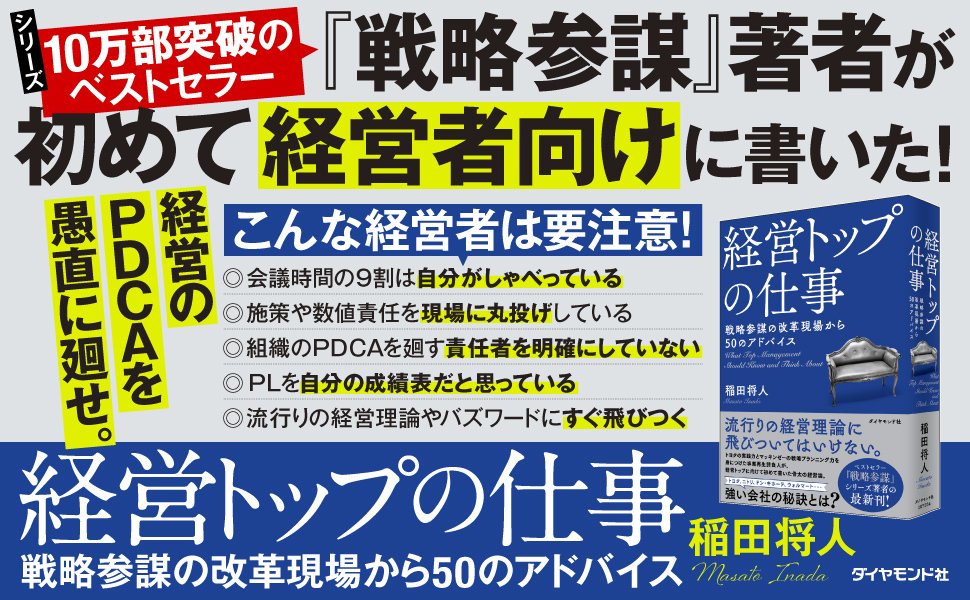

安定した売上や利益の確保、資金繰り、コスト削減、DXやIT化への対応、優秀な人材の採用や後継者問題など、環境が激変する今日、経営者のお悩みは尽きない。しかし、事業再生コンサルタントの稲田将人氏は、その著書『経営トップの仕事』(ダイヤモンド社)の中で、会社を良くするのも、ダメにするのも、それは経営トップのあり方にかかっていると断言する。この短期連載では、同書の中から抜粋、一部加筆して、永続する強い会社を築くために必要なこと、そのためのヒントをお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

成功したワンマン創業者は、

自身の成功体験に意識が向きすぎている

多くの「成功した創業者」に代表されるワンマントップがはまってしまう、抜けようのない「負のサイクル」があります。

ここまで述べてきた「危機を招く要素」が、「成功した創業者」にどのように起きるかを、おさらいを兼ねて、ここでまとめてみたいと思います。

何度も述べてきたように、「成功した創業者」は自身の頭で考えたことを実践し、その結果から学び、さらに上を行く手を考えながら事業を成長させます。自分がトップとして、どれだけ事業を大きくできるかに挑戦したいという意欲があります。

そのために、仕事のスピードへのこだわりが出てきて、時にはせっかく手順を踏んで組織を動かして仕事を進めようとしている人材を「仕事が遅い」と一喝してしまうこともあるでしょう。自社の組織が、どのように機能し、動いているかを理解していないトップは案外多いものです。

また、報告や相談の作法を習得できていない、まだビジネスマンとして「幼い」レベルの人材からの「なぜ、そんなことをやるんですか?」に、「うるさい。黙ってやれ」と叱り飛ばすこともあるでしょう。

結局、自分の頭の中で考えたことを、せいぜい自分のメモ書き程度で整理しただけで、組織に向けて発信します。現場は、基本的にはDoer(実施者)となり、トップからの指示の正しさを信じ、現場に完全実施を徹底させることになります。

これがうまくいっているうちは、事業は成長し続けます。しかし、市場は常に変化をします。競合も現れ、市場そのもののニーズも進化、変化を起こします。

これに対応するためには、市場を的確に把握するための分析も必要ですし、現場の様々な課題への対応や、現状の業務精度を高めるための業務改善への取り組みが必要になります。米国スタイルの組織マネジメントに従えば、ここでトップ直轄組織である本部機能を使うことになります。

トップの意志の下、トップがイメージするテーマへの取り組みを経営企画、経営管理、人事、法務などの部門が対応し、トップ目線、つまり経営目線での課題や業務に取り組んでいきます。

成功したワンマン創業者は、自身の成功体験に意識が向きすぎている場合が多く、何よりも日々の売上の確保へのアイデアを出すことに専念してしまいがちです。

創業者は自身で捉えた成功則に固執して、

事業判断を行う

企業側の仕掛けに対する市場の反応を見るためには、売上を客数と客単価に分解して考えることをはじめ、お客様が、当社の製品を認知して購入し、満足して再購入する確率を高めて顧客数が増えていくサイクルなどを知っておくことが必要です。

しかし、創業者は自身で捉えた成功則に固執して、事業判断を行います。

たとえばスーパーマーケットの事業を想定すれば、創業者は、お客様の笑顔、集客の多さ、そして手元に残る現金、そして最後に通帳に記載される残高が増えていくことなどを、事業がうまくいっている尺度としてとらえます。

扱っている商品はコモディティ商品が中心となり、安く売って集客するビジネスモデルになりますので、安売りチラシを入れて集客を行います。チラシの入った日は集客もあり、手元の現金も増えます。

スーパーマーケット業態の特徴は、利幅が薄くても、仕入れた分の支払いは、月末締めの翌月払いだとしても1.5か月後くらいになるので、入金と支払いの時間差による回転差資金が手元に残ります。

かくして、粗利管理が甘くてもビジネスはまわり、かつ、売価還元法という仕入れ原価を平均する計算方式を取り入れている場合が多いため、実態としての赤字に気付きにくく、通帳の現金が減り続けていることを知って初めて利益が出ていないことに気付くこともあります。

事業とトップの思考のくせを客観的にとらえている「参謀」役がいれば、話も変わります。売値を上げ下げしながらセール時に大きく集客をする昔からのハイアンドロー式から、売り場の手間もかからず、全世界レベルでの成功事例であり潮流でもある、いつ来ても安く買えるエブリデイ・セイム・ロープライス式(EDSLP)のビジネスに切り替える起案もし、実験を行いながら移行を進めることもできます。

しかし、ワンマン創業者は、こういう「理」にかなった提言を行う「できる」経営幹部を、自分よりも能力の高い存在は疎ましいと感じて、辞めさせてしまうこともあります。

しっかりとしたビジネスモデルを組み立て、それを機能させるところにまで至れる企業は、むしろ少数です。

その一方で、ITや法律などの訳のわからない言語を話す連中には、本来「自分にもわかるように説明せよ」と指示をしなければならないところですが、興味の無さも手伝って「うまくやっておけ」と任せっぱなし、放ったらかしになりがちです。

本来は、本部機能は、ある程度時間がかかっても正しく「使い」倒して、経営トップの意志と一体化させて動かさなければならないのですが、どうしてもそれが、なおざりになりがちです。

業績低迷が続いて初めて

人材育成を怠っていたことに気付く

こうなると本来、経営の目線を持った意志のもとにトップ周りの経営管理や経営企画機能を鍛えるべきであるところが放置状態になり、優秀な人材が特に強い「圧」がかからない本部組織におかれ、トップばかりが相変わらず事業のことを考えている状態になります。

事業を熟知し、事業運営のスキルが最も高いのはトップだけでもあり、トップの能力ばかりが高まっていき、その状態自体をトップもまんざらではない気分になります。

しかし事業は規模が大きくなり、成長するほど、その難易度も従来とは違うレベルで高まっていきます。事業の発展時には市場の勢いを伴います。一度当たって勢いがついている状態の時、お客様は企業側が少々バカをやっても大目に見てくれます。その状態は、その時点の実力ではなくても数字は実績としてついてきます。

しかし、ある時からお客様の離反が始まり、数字が頭打ちになって、既存のビジネスの数値が前年を割り始めます。ワンマントップはこの時にあがきますが、正しい判断をするための情報収集や分析機能も培っていないために、打ち手の成功確率はなかなか上がりません。

ここでようやく、自分が「神がかり」状態であったことを知り、すべてを一人で廻すことに無理が出てきたと気が付く頃に、自分と同じ目線で事業を廻せる人材を社内に育てていないことに気が付きます。

実際には、トップと同じような力をつけることのできる素養を持った人材は、社内の若手あたりも含めると結構な人数がいるものなのですが、Doerとして現場の「軍曹」化した中間のマネジャーの下での「売上を上げろ」という指示だけでは、事業目線での課題解決のためのPDCAは十分には廻せず、持っている実力を発揮できるほどに鍛えられていません。

さらに極めつけに良くないのは、ワンマントップの周辺には、ややこしい思惑を持った「つき物」がはびこりやすいという点です。

この組織は、トップから見れば一見、皆が自分の方を見て一所懸命仕事をし、自身も日々忙しく過ごせている状態です。自身の自己実現もできている状態なのですが、ここでは事業を大きく発展させるための組織の力を高める自律性が育っていないのが、将来に向けた大きな問題なのです。

結局、この組織で一番、恩恵を得ているのはこの「つき物」であり、定年まで、あるいはトップが在任中は大樹の下で特権を享受できる状態を作り上げているのです。

かくして、事業の方向性の全てを決める「人治」式マネジメントを行っているトップに向かって、正しい情報の入るフィードバックループがふさがれている状態になります。これは、システムで言う「デッドロック」状態にあり、「負のサイクル」のループから外に出られなくなっている状態です。

この話を聞いて、「うちの側近連中には、そんなことを考える頭はない」「うちの側近は信用できる。そんなことはない」と考えられたトップの方々。本当にそうであれば良いと思います。

でも、「なぜか人が育たない」「仕掛けた改革が成就しない」「採用した優秀な人材が辞めていく」などの兆候があるならば、これらのことを真剣に疑ってみるべきです。

人材が辞めていくのは、その企業に対して、あるいは自身の未来を描けないからです。企業の本当の意味での生産性を高めるためには、「思惑」が根底でうごめいている状態を断ち切る必要があります。このループを断ち切るのは、実はさほど難しいことではありません。事業内で起きている、行われている様々なことの実態を見える状態にすること、すなわち「見える化」を推進する必要があります。

「見える化」が始まれば、「なぜ?」という因果の追いかけが始まります。それが企業の文化になるように浸透させれば、「思惑」は収まらざるを得なくなっていきます。

トップの役割は「俺の想いを形にする」から始まり、最後は企業を発展させるプラットフォームづくりにたどりつくのです。

株式会社RE-Engineering Partners代表/経営コンサルタント

早稲田大学大学院理工学研究科修了。神戸大学非常勤講師。豊田自動織機製作所より企業派遣で米国コロンビア大学大学院コンピューターサイエンス科にて修士号取得後、マッキンゼー・アンド・カンパニー入社。マッキンゼー退職後は、企業側の依頼にもとづき、大手企業の代表取締役、役員、事業・営業責任者として売上V字回復、収益性強化などの企業改革を行う。これまで経営改革に携わったおもな企業に、アオキインターナショナル(現AOKI HD)、ロック・フィールド、日本コカ・コーラ、三城(現三城HD)、ワールド、卑弥呼などがある。2008年8月にRE-Engineering Partnersを設立。成長軌道入れのための企業変革を外部スタッフ、役員として請け負う。戦略構築だけにとどまらず、企業が永続的に発展するための社内の習慣づけ、文化づくりを行い、事業の着実な成長軌道入れまでを行えるのが強み。著書に、『戦略参謀』『経営参謀』『戦略参謀の仕事』(以上、ダイヤモンド社)、『PDCA プロフェッショナル』(東洋経済新報社)、『PDCAマネジメント』(日経文庫)がある。