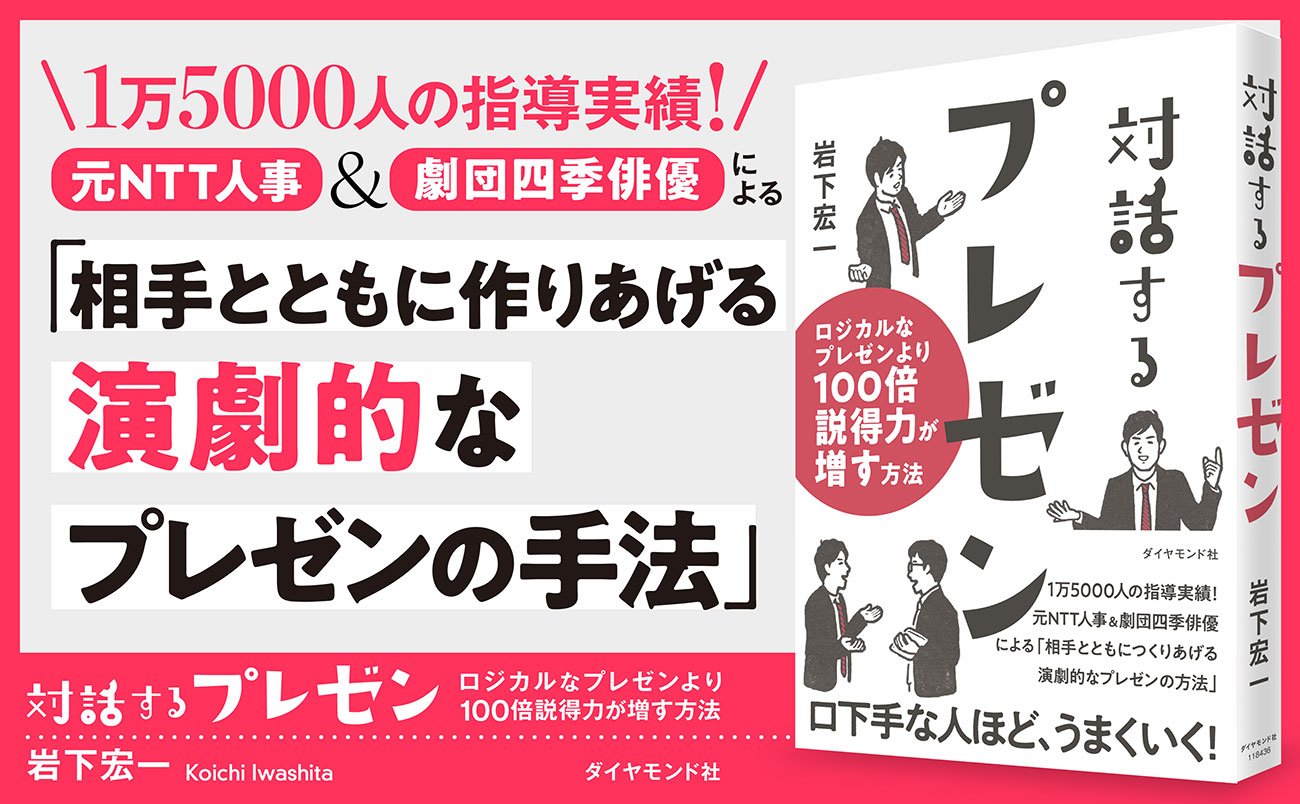

良い内容のプレゼンなのに、話し方のせいで単調になっている、という人は多い。話題の書籍『対話するプレゼン』の著者、岩下宏一は、「この方法を知ると、プレゼンが一気に変化に富むものに変わります」と言います。本記事では、プレゼンの場を「一方的に説明する場」から「対話の場」に変えることを提案した『対話するプレゼン』より、本文の一部を抜粋・加筆・再編集してお届けします。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

話し上手は「語尾」で差をつける

伝わる話には、「短文で話す」という原則があります。長い文章が続くと聞いている方は疲れてしまうからです。

しかし、「短文で話す」ことを意識すると、起こりがちな問題があります。

それは、話が単調に聞こえてしまうこと。

原因は、語尾が「~です」「~ます」の2種類に偏ってしまうことにあります。

そんな時は、語尾にバリエーションを持たせること。するとプレゼンは一気に洗練され、聞き手にとっても魅力的に響くようになります。

たかが語尾、とあなどるなかれ。とても多くのバリエーションがあるのです。

語尾のバリエーションの例

①基本形

・です、ですね、ですよね、ですよ

・ます、ますね、ますよね、ますよ

・わけです、わけですね、わけですよね、わけですよ

・なんです、なんですね、なんですよね、なんですよ

・でした、でしたね、でしたよね、でしたよ

・ました、ましたね、ましたよね、ましたよ

・でしょう、でしょうね

②否定形

・ないです、ないですね、ないですよね、ないですよ

・ではありません、ありませんね、ありませんよね、ありませんよ

・ません、ませんね、ませんよね、ませんよ

③疑問形

・ではないでしょうか、ではないでしょうかね

・ませんか、ませんかね

④体言(名詞)止め、形容詞止め、動詞止め(です、ますの助動詞をつけない)

これは多用すると「タメ口」っぽくなるので、ワンポイント的に挟むと効果的です。

・「本日ご説明差し上げるポイントは、3点」(体言止め)

・「大切なのは、なんといってもお客様の声」(体言止め)

・「今年に入り、原料の仕入れ値が総じて高い」(形容詞止め) ・「職場の元気度を、もう少しあげる」(動詞止め)

①基本形

・です、ですね、ですよね、ですよ

・ます、ますね、ますよね、ますよ

・わけです、わけですね、わけですよね、わけですよ

・なんです、なんですね、なんですよね、なんですよ

・でした、でしたね、でしたよね、でしたよ

・ました、ましたね、ましたよね、ましたよ

・でしょう、でしょうね

②否定形

・ないです、ないですね、ないですよね、ないですよ

・ではありません、ありませんね、ありませんよね、ありませんよ

・ません、ませんね、ませんよね、ませんよ

③疑問形

・ではないでしょうか、ではないでしょうかね

・ませんか、ませんかね

④体言(名詞)止め、形容詞止め、動詞止め(です、ますの助動詞をつけない)

これは多用すると「タメ口」っぽくなるので、ワンポイント的に挟むと効果的です。

・「本日ご説明差し上げるポイントは、3点」(体言止め)

・「大切なのは、なんといってもお客様の声」(体言止め)

・「今年に入り、原料の仕入れ値が総じて高い」(形容詞止め) ・「職場の元気度を、もう少しあげる」(動詞止め)

ざっと挙げてもこれだけあります。

実際にはこのように使います。

語尾が単調な例

「こんにちは。岩下宏一と申します。今日はプレゼンテーションについてお話しします。プレゼンには3つの大事な要素があります。ストーリーと資料と当日の話し方です。まずストーリーは、「より良い未来」ただそれだけを考えます。次に資料です。シンプルにわかりやすく作ります。余計な装飾は外します。当日は、まず空気作りです。つぎに話し方です。それから問いかけと受けとめです」

語尾にバリエーションがある例

「こんにちは、岩下宏一と言います。

今日はプレゼンテーションについてお話ししますね。

プレゼンには3つの大事な要素があるんです。

ストーリー、資料、当日の話し方。まず、ストーリー。

これは【より良い未来】ただそれだけを考えればいいんですよ。

次に資料。

シンプルにわかりやすく作りましょう。

余計な装飾などは要りません。最後に当日のプレゼンです。

まず、空気作りからですね。

次に話し方、そして問いかけと受けとめ。

この3つで考えると良いでしょう」

「こんにちは。岩下宏一と申します。今日はプレゼンテーションについてお話しします。プレゼンには3つの大事な要素があります。ストーリーと資料と当日の話し方です。まずストーリーは、「より良い未来」ただそれだけを考えます。次に資料です。シンプルにわかりやすく作ります。余計な装飾は外します。当日は、まず空気作りです。つぎに話し方です。それから問いかけと受けとめです」

語尾にバリエーションがある例

「こんにちは、岩下宏一と言います。

今日はプレゼンテーションについてお話ししますね。

プレゼンには3つの大事な要素があるんです。

ストーリー、資料、当日の話し方。まず、ストーリー。

これは【より良い未来】ただそれだけを考えればいいんですよ。

次に資料。

シンプルにわかりやすく作りましょう。

余計な装飾などは要りません。最後に当日のプレゼンです。

まず、空気作りからですね。

次に話し方、そして問いかけと受けとめ。

この3つで考えると良いでしょう」

まずは、語尾に「ね」をつけるかつけないか、から試してみましょう。それだけでも語尾のバリエーションが倍に増えます。

適度に「間」をとりながら、語尾に変化を持たせることで、プレゼンに抑揚が生まれ、聞き手に飽きさせない工夫ができます。いろいろ試しながら、バリエーションを増やしていきましょう。