「文章のうっかりミス」がなくなる4つの習慣

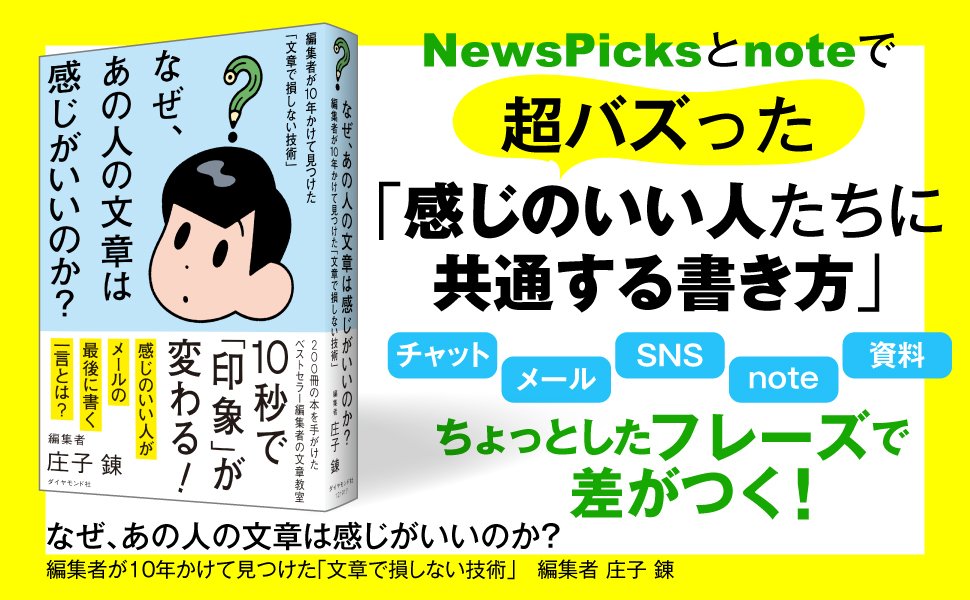

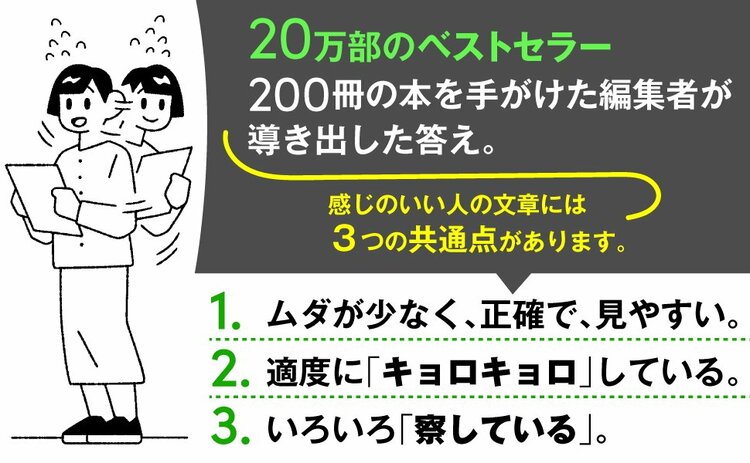

20万部のベストセラー、200冊の書籍を手がけてきた編集者・庄子錬氏。NewsPicks、noteで大バズりした「感じのいい人」の文章術を書き下ろした書籍『なぜ、あの人の文章は感じがいいのか?』(ダイヤモンド社)を上梓しました。

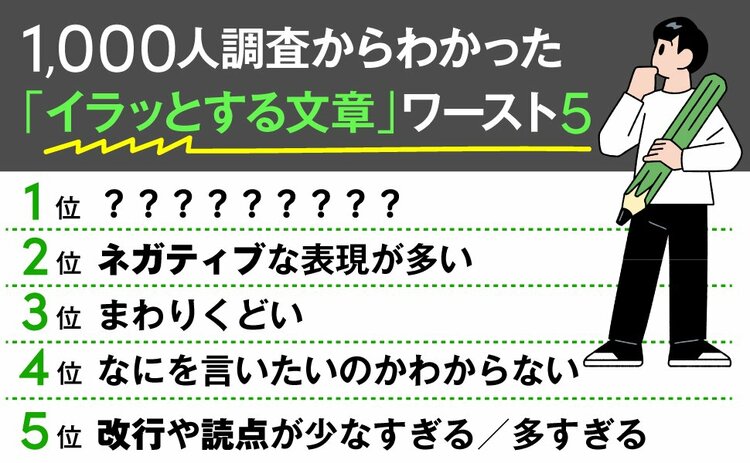

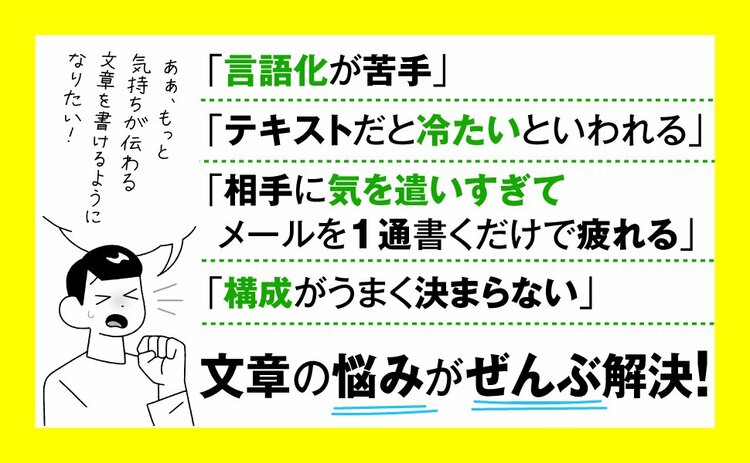

実は、周囲から「仕事ができる」「印象がいい」「信頼できる」と思われている人の文章には、ある共通点があります。本書では、1000人の調査と著者の10年以上にわたる編集経験から、「いまの時代に求められる、どんなシーンでも感じよく伝わる書き方」をわかりやすくお伝えしています。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

誤字脱字が少ない人ほど「印刷」して確認する

誤字脱字を完全にゼロにすることは難しくても、減らす方法はあります。

①時間を置いて読み直す

1回書いた文章を少し寝かせて読み直す。理想は、一晩置くこと。脳がリセットされた状態で読み返すと、誤字脱字はもちろん、構成の矛盾に気づけたり、より魅力的な表現を思いついたりします。

②「目」ではなく「音」で読む

とはいえ、メールやチャットなど時間を空ける余裕がないときも多々あるはず。そんなときは目で読むのではなく、1文字ずつ音読するのがおすすめ。音読といっても声に出す必要はありません。心の中で読めばOKです。

このとき、脳は読むこと(音で追いかけること)で精一杯なので、前で紹介したような漢字の間違いはスルーしがち。「音読したあとに、もう一度最初から漢字だけをチェックする」という二段階に分けるのもおすすめです。

③印刷して確認する

パソコンやスマホの画面で見るよりも、紙で確認したほうが誤字脱字を見つけやすくなります。

作業療法士の菅原洋平さんの著書『努力に頼らず「要領がいい人」になる40のコツ』によると、この理由は、ディスプレイよりも印刷物を見たときのほうが、情報の整理や判断を担う「前頭前皮質」が活発に働くためだそうです。

ひと手間かかりますが、大事な企画書やプレゼン資料は印刷してチェックするのがおすすめです。

④「2つの視点」でチェックする

資料やレポートなどの場合、1回のチェックですべてのミスを拾うのは難しいものです。「小さな視点」と「大きな視点」を切り替えて、最低2回は読み返すようにしましょう。

【小さな視点】頭から順番に読んでいき、誤字脱字がないかをチェックする

【大きな視点】フォントや文字サイズ、図表、レイアウトなどに問題がないかをチェックする

たとえば書籍の校正の場合、「小さな視点」で個別の文章を校正してから、「大きな視点」で柱(余白に配置される章や節)をチェックしたり、目次と本文の突き合わせをしたりします。

この2つの視点をごっちゃにして校正すると、右手でご飯を食べながら左手でスマホをいじるようなもので、どちらかまたは両方とも「本来やるべきこと」が達成できなくなります。ご飯は箸からこぼれおち、左手の親指は巧妙に配置された広告をタップする。

この2つの視点は、明確に使い分けることが大切です。

最後に。誤字脱字は、人によってクセがあります。

たとえばぼくの場合、人の名前はタイプミスしづらいのですが、脱字や衍字、助詞の間違いはしょっちゅうあります。気をつけているのですが、やっぱり完全になくすことはできないんですよね。

自分の「誤字脱字傾向」を把握しておく。クセを知っておけば、書くときも自然と意識が向きますし、見返すときも注視できます。

1988年東京都生まれ。編集者。経営者専門の出版プロデューサー。株式会社エニーソウル代表取締役。手がけた本は200冊以上、『バナナの魅力を100文字で伝えてください』(22万部)など10万部以上のベストセラーを多数担当。編集プロダクションでのギャル誌編集からキャリアをスタート。その後、出版社2社で書籍編集に従事したのち、PwC Japan合同会社に転じてコンテンツマーケティングを担当。2024年に独立。NewsPicksとnoteで文章術をテーマに発信し、NewsPicksでは「2024年、読者から最も支持を集めたトピックス記事」第1位、noteでは「今年、編集部で話題になった記事10選」に選ばれた。企業向けのライティング・編集研修も手がける。趣味はジャズ・ブルーズギター、海外旅行(40カ国)、バスケットボール観戦。

※この連載では、『なぜ、あの人の文章は感じがいいのか?』庄子 錬(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集して掲載します。