「不要かも?」と思った文章はまず削ってみる

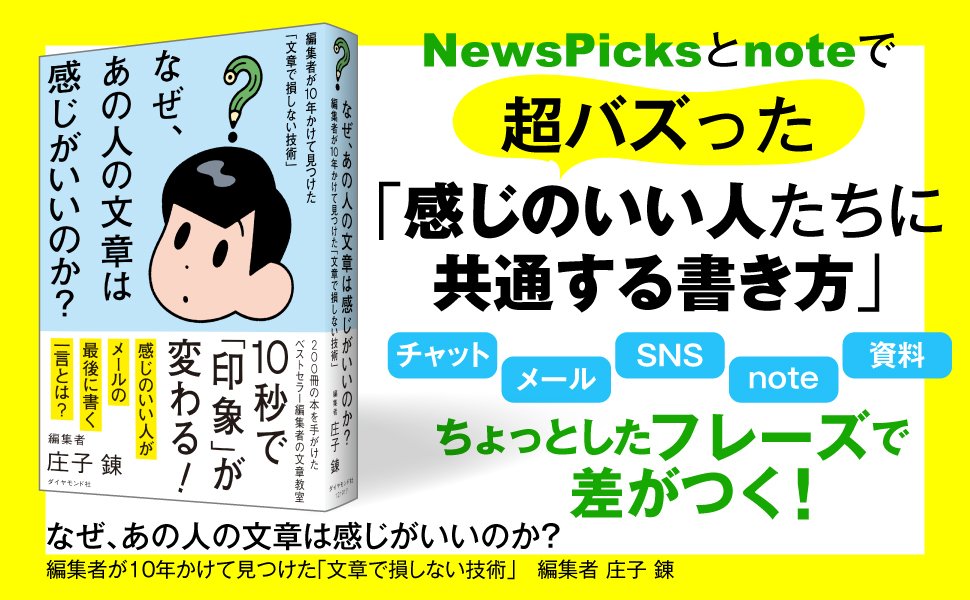

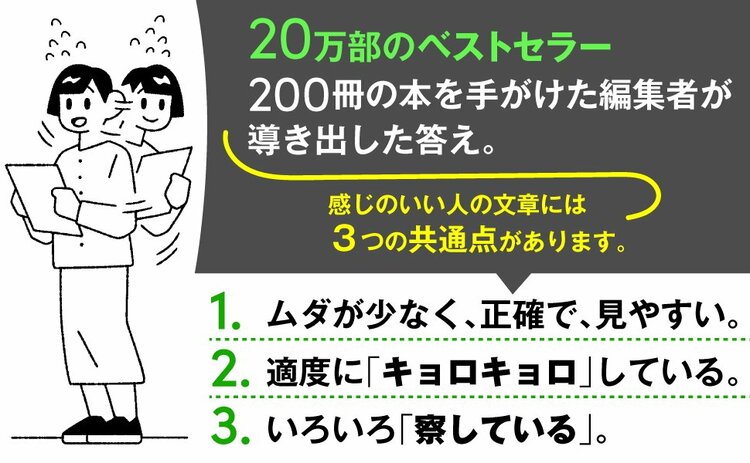

20万部のベストセラー、200冊の書籍を手がけてきた編集者・庄子錬氏。NewsPicks、noteで大バズりした「感じのいい人」の文章術を書き下ろした書籍『なぜ、あの人の文章は感じがいいのか?』(ダイヤモンド社)を上梓しました。

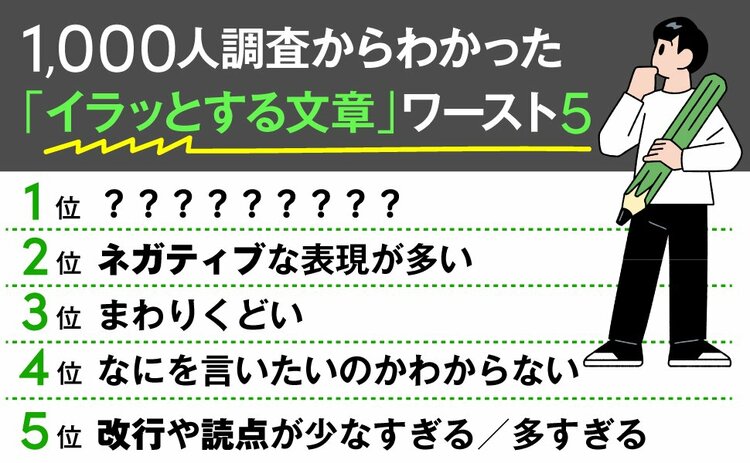

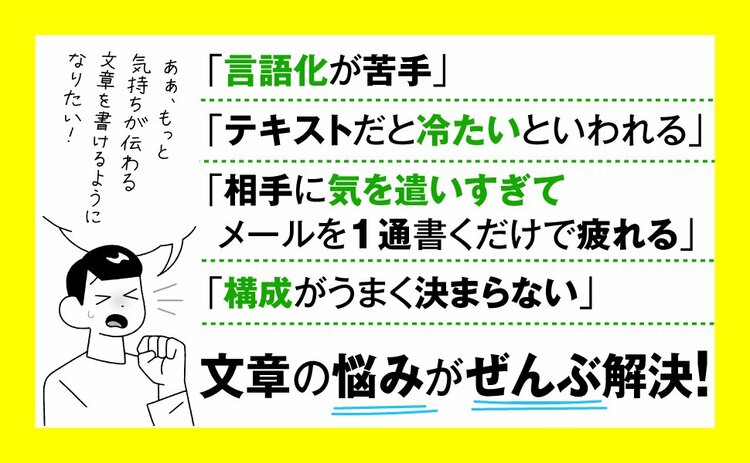

実は、周囲から「仕事ができる」「印象がいい」「信頼できる」と思われている人の文章には、ある共通点があります。本書では、1000人の調査と著者の10年以上にわたる編集経験から、「いまの時代に求められる、どんなシーンでも感じよく伝わる書き方」をわかりやすくお伝えしています。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「文章のぜい肉」を落とす2つの方法

文章がやたら長くなってしまった――。

そんなときは、次の2つのポイントを意識すると、簡単に短くできます。

①「ダブり文」を削る

ダブり文とは、同じ内容や意味を繰り返し述べている文章のこと。

表現や語り口を変えてより印象を強めたいならいいのですが、「これってただの重複じゃない?」と感じる文章をよく見かけます。

たとえば、こんな例です。

==================

多くの人に読まれる小説には共通点があります。それは「登場人物たちの行動に説得力があること」です。読者の心をつかむには、キャラクターの内面を丁寧に描き、読み手が共感できる展開をつくる必要があるでしょう。

つまり、読者の心をつかむ説得力と共感できる展開があってこそ、多くの人から読まれる小説になるのです。

==================

最後の一文を見てください。

前で説明した内容の単なる言い換えになっていますね。意味においても表現においてもダブり感が強い気がしませんか? 削ったほうがスマートな印象になりそうです。

==================

【変更後】

多くの人に読まれる小説には共通点があります。それは「登場人物たちの行動に説得力があること」です。読者の心をつかむには、キャラクターの内面を丁寧に描き、読み手が共感できる展開をつくる必要があるでしょう。

==================

ダブり文を書きがちなのが次のシーンです。

● プレゼン資料で、スライドのタイトルと同じ内容を本文で繰り返す

● 事例紹介で、同じような教訓を示す例を載せる

● 各章の冒頭で前章の内容を詳しく振り返る

「大事なことは繰り返し書く」のは間違いではないのですが、近い距離で繰り返されるとくどいですし、ましてや表現も似通っていると「あなたは同じことを何度も書かないとわかりませんよね」と馬鹿にされたような気分にもなります。

少し物足りなく感じたとしても、伝えたいことだけ残す。

文章も腹八分目くらいがちょうどいいのかもしれませんね。

②「プロデューサー視点」で取捨選択する

「個別の文章」ではなく「全体的な構成」から不要かどうかを判断します。曲(アルバム)全体のコンセプトから外れていないかを確認する、つまり「プロデューサー視点」でムダ文章をカットするイメージです。

次の例文を見てください。

==================

【変更前】

投資の基本原則について説明する前に、株式市場の歴史を振り返りましょう。1602年、オランダ東インド会社が世界初の株式公開を行いました。その後、1773年にはロンドン証券取引所が設立され…(中略)…そして現代の株式市場に至ります。

さて、投資の基本原則の一つは分散投資です。

【変更後】

投資の基本原則の一つは分散投資です。

==================

【変更後】を見て驚いたかもしれませんが、なにも株式市場の歴史を書くこと自体を否定したいわけではありません。ここは「投資の基本原則」を解説する部分であり、株式市場の詳細な歴史を入れたいなら別のところで書くべきだと判断しました。

自分の得意分野や好奇心のあるテーマだと、ついつい「あれもこれも伝えたい」とたくさん書き連ねて、脱線してしまいがちです。ぼくもしょっちゅうやってしまいます。

でも、脱線があるからこそ唯一無二の文章になることは多々ある一方で、「読み手が本当にここで求めている情報なのか?」と自問する姿勢も必要です。

とくに不要な文章が出やすいのが、次のようなシーン。

● 当たり前の情報を長々と説明している

● 本筋とは関係ない背景やデータを必要以上に書いている

● 専門用語や社内用語などを多用している

ここでクイズです。

あなたは飲食店のスタッフです。昨日起きたトラブルについて、エリアマネージャー宛ての報告文を書いてみました。

さて、どこを手直しすべきでしょうか?

==================

昨日ご来店いただいたお客様とのトラブルについて報告します。商品の在庫が一時的になくなっていて、お客様がお目当ての商品を購入できなかったため、とても怒ってしまわれて、謝罪はしたものの全然聞いていただけなくて、店長を呼べと強く要求されたのですが、あいにく店長が外出中で不在だったため、ますます怒りが収まらない状況になってしまい、結局お客様は「二度と来ない」と怒鳴って帰られてしまいました。

==================

まず気づいたと思いますが、2文目がかなり長いですよね。要素が多すぎますし、ダブり感も強いです。

こういうときのポイントは、話題や時系列が変わるときは文を分けるです。

それと、お客さんの「怒り」に関する表現が重複しています。

とくにビジネス上の連絡では、第三者の描写であっても感情的な表現を控えめにして、事実を淡々と伝えるほうが読み手は客観的に判断しやすくなります。

あともう一点付け加えるとしたら、冒頭にトラブル発生の時間(=数字)を入れるほうがよいかなと思います。

相手(エリアマネージャー)目線で考えると、「在庫切れが起きやすい時間」や「シフト体制の見直し」など、今後の対策を考えるうえでの有益なヒントになるかもしれません。

それに「昨日」という広さではなく、しっかり時間まで報告したほうが、報告者としての意識の高さも示せそうですよね。

==================

【変更後】

昨日15時頃に起きたお客様とのトラブルについて報告します。お目当ての商品が一時的に品切れで、ご用意できませんでした。すぐに謝罪しましたが、店長との面談を強く求められました。あいにく店長は外出中で、お客様は「二度と来ない」とおっしゃって退店されました。

==================

どうでしょうか。だいぶすっきり、かつ具体的になりましたね。

削るのは勇気が必要なので、「いちおう書いておこうかな」と思う気持ちもわかります。ただ、情報を絞ったほうが読み手の負担が減り、最後まで読んでもらいやすくなることも多々あります。

削るか迷ったら、一度は削ってみる。

読み返してみて「やっぱり必要だ」と感じたら元に戻せばいいんです。

まずは削った姿を見てみることが大事です。

1988年東京都生まれ。編集者。経営者専門の出版プロデューサー。株式会社エニーソウル代表取締役。手がけた本は200冊以上、『バナナの魅力を100文字で伝えてください』(22万部)など10万部以上のベストセラーを多数担当。編集プロダクションでのギャル誌編集からキャリアをスタート。その後、出版社2社で書籍編集に従事したのち、PwC Japan合同会社に転じてコンテンツマーケティングを担当。2024年に独立。NewsPicksとnoteで文章術をテーマに発信し、NewsPicksでは「2024年、読者から最も支持を集めたトピックス記事」第1位、noteでは「今年、編集部で話題になった記事10選」に選ばれた。企業向けのライティング・編集研修も手がける。趣味はジャズ・ブルーズギター、海外旅行(40カ国)、バスケットボール観戦。

※この連載では、『なぜ、あの人の文章は感じがいいのか?』庄子 錬(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集して掲載します。