「ちゃんと見つけたのに損した…」遺言書をめぐる“知らなきゃ危ない落とし穴”とは?

相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。

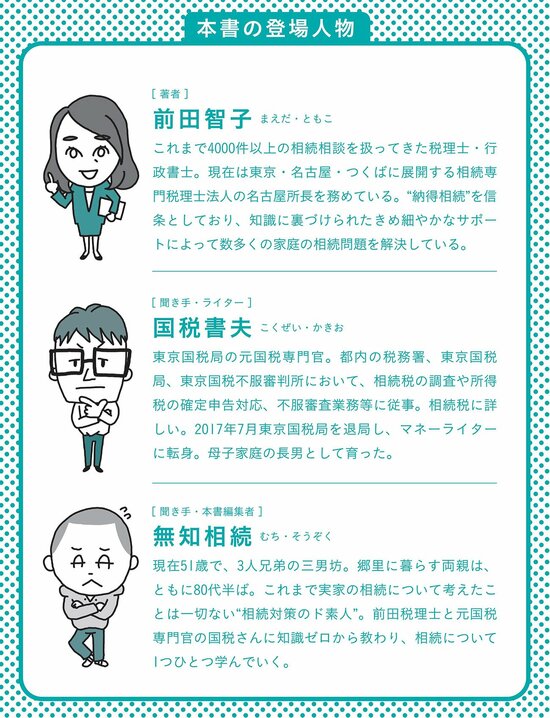

本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる!【親は】子に迷惑をかけたくなければ読んでみてください。【子どもは】親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。

※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

封もしていないのに“裁判所”に行かないとダメな理由

『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

■遺言書の確認は、相続が発生したらすぐに!

前田 遺言書の確認も、相続が起きたらすぐにとりかかりましょう。生前に遺言書について知らされていればいいのですが、そうでなければ“遺言書の有無”から調べなくてはいけません。

無知 遺言書って、書いた本人が亡くなっていると見つけにくいですよね。遺言書を探すコツはありますか?

■遺言書の探し方――まずは公証役場と法務局へ

前田 これをやれば絶対に見つかるという方法はありませんが、まずは公証役場と法務局に尋ねるといいです。「公正証書遺言」を作っていたなら、必ず公証役場に保管されていますし、「自筆証書遺言」の保管サービスを使っていたなら、法務局で確認できます。

そこでヒットしなければ、あとは自宅の部屋や銀行の貸金庫など、可能性のある場所を調べる必要があります。この確認作業が不十分だと、遺産分割協議が終わってから、遺言書が出てくるかもしれません。

そうなれば、遺産分割協議が無駄になりますし、場合によっては名義変更手続きのやり直しなど、さらにめんどうな問題につながります。

国税 相続税を申告してから遺言書が見つかったら、申告書も作り直しですからね。やっぱり、遺言書をのこすなら家族に伝えておくか、役所で調べれば見つかる状態にしておかないといけません。

無知 なるほど。では、もし遺言書があったことが確認できた場合、手続きはどうなりますか?

■遺言書の開封には「検認」が必要

前田 自筆証書遺言の場合、法務局の保管サービスを利用していなかったなら、遺言書の開封前に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。

無知 検認? なんですか、それ?

前田 検認というのは、家庭裁判所に遺言書をもち込んで、相続人または代理人の立ち会いのもとで遺言書を開封する手続きです。

検認をすることで、相続人全員に遺言の存在や内容を知らせることができますし、遺言の書き換えなどのトラブルを防ぐことにもつながります。

無知 検認をしないと、何か問題があるんですか?

前田 封印されている遺言書を検認せず開封すると、その人には5万円以下の罰金がかかります。けっこう勘違いする人が多いのですが、きちんと封印されていない遺言書でも、検認手続きは絶対に必要です。これをやらないと預金や不動産などの名義変更もできないので、必ずやらなくてはいけません。

無知 遺言書を発見したら、すぐに開封したくなりそうですから、注意が必要ですよね。検認をせずにこっそり隠したり、捨てたりしたときは、何か罰則があるのでしょうか?

■遺言書を隠すと「相続欠格」に!

前田 それは絶対にやってはダメなことです! 遺言書の偽造や隠ぺいが発覚すると、“相続欠格”になってしまいます。つまり、相続人ではなくなってしまうので、遺産を受けとる資格がなくなってしまいます。

相続欠格になるケース

✓ 遺言書を偽造した場合

✓ 遺言書を隠したり、密かに破棄したりした場合

✓ 被相続人をだましたり脅したりして強制的に遺言書を書かせたり、書かせようとしたりした場合

国税 相続欠格になると、家族の信頼を失いますよね……。せっかく相続でもめないためにと思って親が遺言書をのこしたのに、そのことでかえって家族仲が悪くなるのは皮肉な話です。

■検認の手続きと必要書類

無知 検認のルール、しっかり覚えておきます。検認の手続きについても、簡単に教えてください。

前田 検認申立書、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本をそろえて、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に持って行けばすぐに終わります。

検認の手続きが終われば、検認が済んだ証明書をもらえるので、なくさないように保管しておきましょう。

遺言書の検認については、裁判所のホームページでも案内していますので、参考にしてください。

■遺言書保管制度を利用したときの確認手続き

国税 そういえば、前に前田先生から、自筆証書遺言の保管制度を利用するために、遺言をのこす側の手続きをお聞きしました。今度はのこされた相続人の手続きを教えてください。

前田 遺言書をのこした人の相続人であれば、遺言書に関する情報の照会をかけることができます。そして、「遺言書保管事実証明書」や「遺言書情報証明書」を出してもらったり、遺言書を閲覧したりすることが可能です。

■法務局での照会・閲覧・証明書取得の手順

国税 たしか、保管制度を使うときは、遺言書保管所となる法務局を決めますよね。そこで手続きをするのですか?

前田 いいえ、証明書の交付請求であれば、全国どこの法務局でも手続きができます。法務省のホームページから交付請求書をダウンロードできるので、これを作成し、予約したうえで最寄りの法務局で手続きをすれば大丈夫です。

国税 それは便利ですね。では、証明書ではなく遺言書を閲覧したいときは、実際に保管されている窓口に行く必要がありますか?

前田 遺言書の原本を見るときと、画像データを見るときで変わります。原本を見たいなら、実際に保管されている法務局に行かなくてはなりませんが、画像データは全国どこの法務局でも手続きできます。

遺言書情報証明書をとれば、遺言書の画像情報がすべて印刷されていますし、証明書が遺言書の原本の代わりになるので、あえて遺言書の閲覧手続きをする必要はないと思います。

遺言書が出てきたら? … 家庭裁判所で「検認」してもらう

※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

![【節税したい人必見】「生前贈与」で損する人・得する人の決定的な違い[贈与税の特例一覧付き]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/b/c/360wm/img_bca638124ebde6f896528f5460cb645c98692.jpg)