プレゼン資料は、「読ませるもの」ではありません。“込み入った話”を言葉だけで伝えようとすると、どうしてもまどろっこしい表現になり、非常にわかりにくい説明になりがちです。そんな時に必要なのは、伝えるべき内容の「本質」を、直観的に理解できるように「図解化」する技術。プレゼン資料は「見せるもの」なのです。そこで、累計40万部を突破した『社内プレゼンの資料作成術』シリーズの著者で、ソフトバンク在籍時には孫正義社長に直接プレゼンをして「一発OK」を次々と勝ち取った実績を持つ前田鎌利さんと堀口友恵さんに、プレゼン資料を「図解化」する技術を伝授していただきます(本連載は『プレゼン資料の図解化大全』から抜粋・編集してお届けします)。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

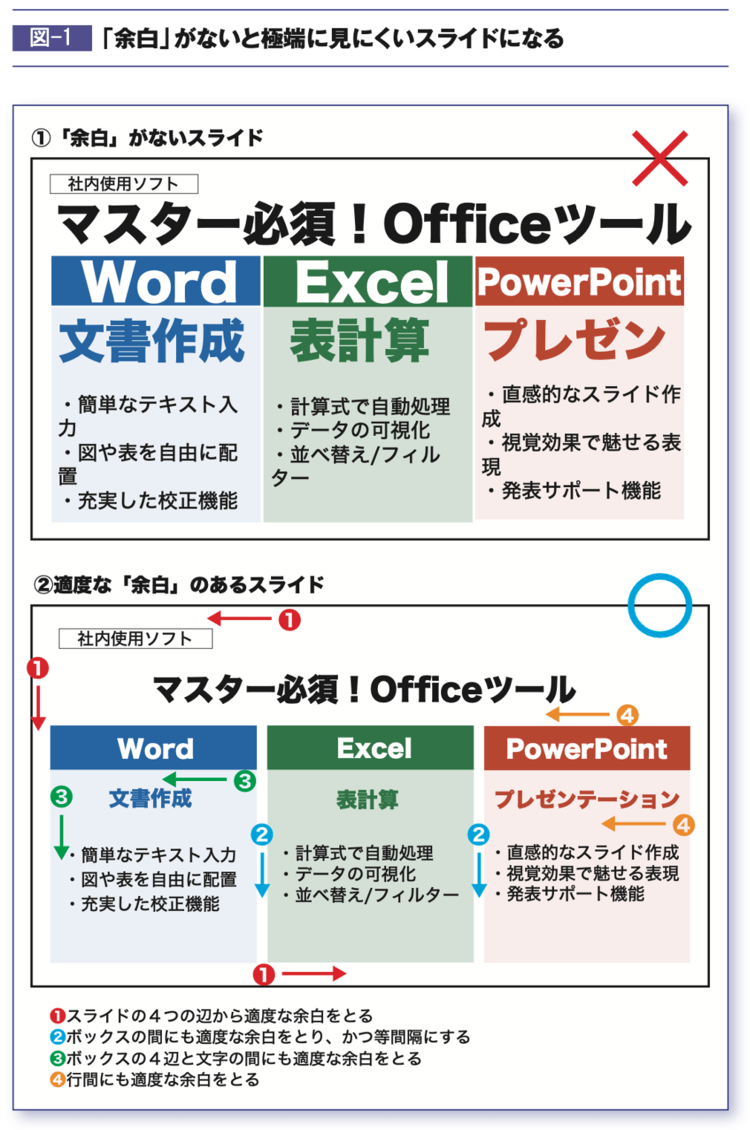

「余白」がないと極端に見づらくなる

「プレゼン資料」をつくるときに、忘れてはならないのが「余白」です。

これは、「わかりやすいスライド」「見やすいスライド」にするために、最も重要なポイントと言っても過言ではない重要なポイントです。

前田鎌利の本職は「書家」なのですが、書をしたためるときに意識しているのは、実は「余白」です。「どういう余白をつくると美しいか」「どういう余白をつくると表現したいことが伝わるか」という意識で、筆を進めていくわけです。

このことは、「人間の視覚」に訴えるという意味で、プレゼン資料でも全く同じことが言えます。適切な「余白」を確保しないと、「わかりにくいスライド」「見たくないスライド」になるのです。

たとえば、これはかなり極端な例ですが、【図-1】の①をご覧ください。

スライドの中に情報がギューギュー詰めになっているため、文字量そのものはそれほど多くはないのに、見た瞬間に「うっ、面倒くさい!」と感じるものになってしまっています。

その最大の原因は、「余白」がないことにあります。

【図-1】の②のように、①スライドの4つの辺から適度な余白をとる、②ボックスの間にも適度な余白をとる、かつ等間隔にする、③ボックスの4辺と文字の間にも適度な余白をとる、④行間にも適度な余白をとる、という調整をすると、それだけで一気に「わかりやすい!」と思われるスライドに変わるのです。

「白抜き文字」はキーワードのみ

また、ボックス内の文字の視認性を高めるために、「白抜き文字」は目立つキーワードのみにすることをおすすめします。

【図-2】をご覧いただければ、一目瞭然だと思いますが、①のように箇条書きの部分まで「白抜き文字」にしてしまうと、非常に読みづらい図解になってしまいます。

ですから、「Word」「Excel」「PowerPoint」というキーワード部分のみ、濃度100%のカラーリングをしたうえで「白抜き文字」を使用し、箇条書きの部分は【図-2】の②か③のように「黒文字」で見せた方が良いでしょう。

このようにして、図解にメリハリをつけることも重要なポイントなのです。

なお、ボックスをつくる際には、【図-3】の①のように「色」を塗った上で「線」で囲むと、スライドがビジーになるので、「②色を塗る」か「③線で囲む」のどちらかを選びましょう。

細かな違いに思えるかもしれませんが、図解スライドは不要な要素・情報を極力なくす意識が大切です。

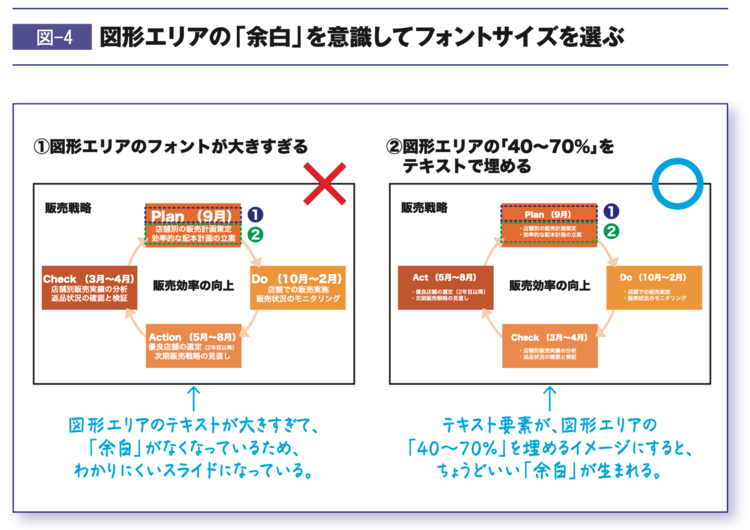

フォントサイズは「図形エリアの40~70%」に収める

最後に、図形エリアにおけるテキストのフォントサイズについても触れておきましょう。

スライドの「余白」を適度に保つためには、フォントサイズにも注意が必要です。

言うまでもなく、目立たせたいワードについてはフォントサイズを上げたほうが良いですが、度が過ぎると「余白」がなくなり、見づらいスライドになるのです。

【図-4】の①をご覧ください。

図形エリアの中で①を大きく見せ、補足情報である②を小さく見せようとしていますが、フォントが大きすぎて、図形エリアにギッチリ詰まり「余白」がなくなっているのです。

そのため、私たちはテキスト要素が「40~70%」を占めるフォントサイズをおすすめします。

【図-4】の②は、そのイメージで調整したものです。

①の目立たせたいテキストは30~40%、②のテキスト部分は残りのスペース40%程度を埋める形で、図形エリアの「40~70%」に収めることができました。

もちろん、図解の種類やテキスト量によって違いはありますが、「40~70%に収める」という意識を持てば、ゴチャゴチャした図解を避けられるでしょう。

(本稿は、『プレゼン資料の図解化大全』より一部を抜粋・編集したものです)

1973年生まれ。ソフトバンクモバイルなどで17年にわたり移動体通信事業に従事。ソフトバンクアカデミア第一期生に選考され、プレゼンテーションにおいて第一位を獲得する。孫正義社長に直接プレゼンして幾多の事業提案を承認されたほか、孫社長のプレゼン資料づくりも数多く担当。2013年12月にソフトバンクを退社、株式会社固を設立して、プレゼンテーションクリエイターとして独立。2000社を超える企業で、プレゼンテーション研修やコンサルティングを実施。ビジネス・プレゼンの第一人者として活躍中。著書に『【完全版】社内プレゼンの資料作成術』『プレゼン資料のデザイン図鑑』『パワーポイント最速仕事術』(すべてダイヤモンド社)など。

堀口友恵(ほりぐち・ともえ)

埼玉県秩父市生まれ。立命館大学産業社会学部卒業後、ソフトバンクへ入社。技術企画、営業推進、新規事業展開などを担当する中で、プレゼンの経験と実績を積む。2017年に株式会社固へ転職し、スライドデザイナーとしての活動を始める。企業向け研修・ワークショップの担当や大学非常勤講師のほか、大手企業などのプレゼンのスライドデザインを担当し、のべ400件以上の資料作成やブラッシュアップを手がける。前田鎌利著の『プレゼン資料のデザイン図鑑』『パワーポイント最速仕事術』のコンテンツやスライドの制作にも深く関わった。ITエンジニア本大賞2020プレゼン大会にて、ビジネス書部門大賞・審査員特別賞を受賞。小学生向けのオンライン講座「こどもプレゼン教室」を運営し、子どもたちのプレゼンスキルアップの支援も行っている。