Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

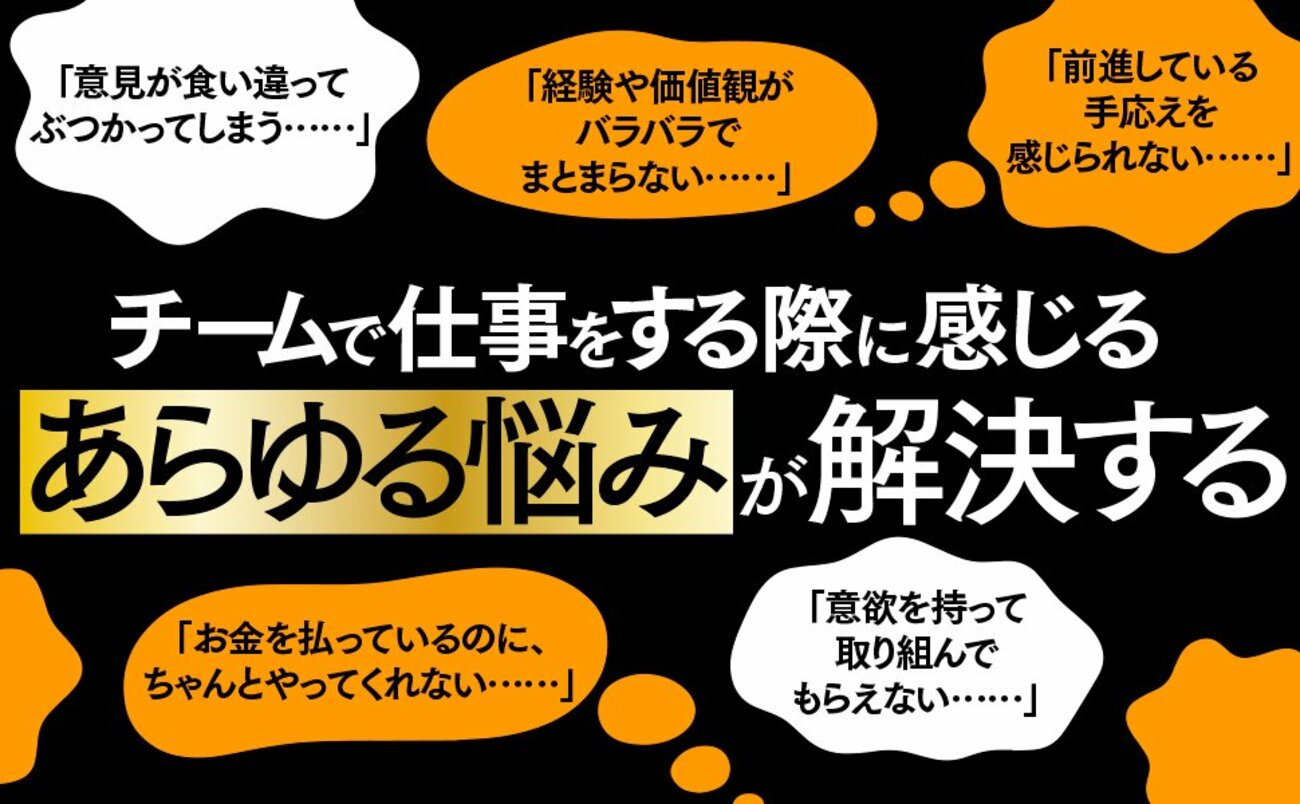

「チームに嫌われるリーダーがおろそかにしている“じつは大事なこと”があります」

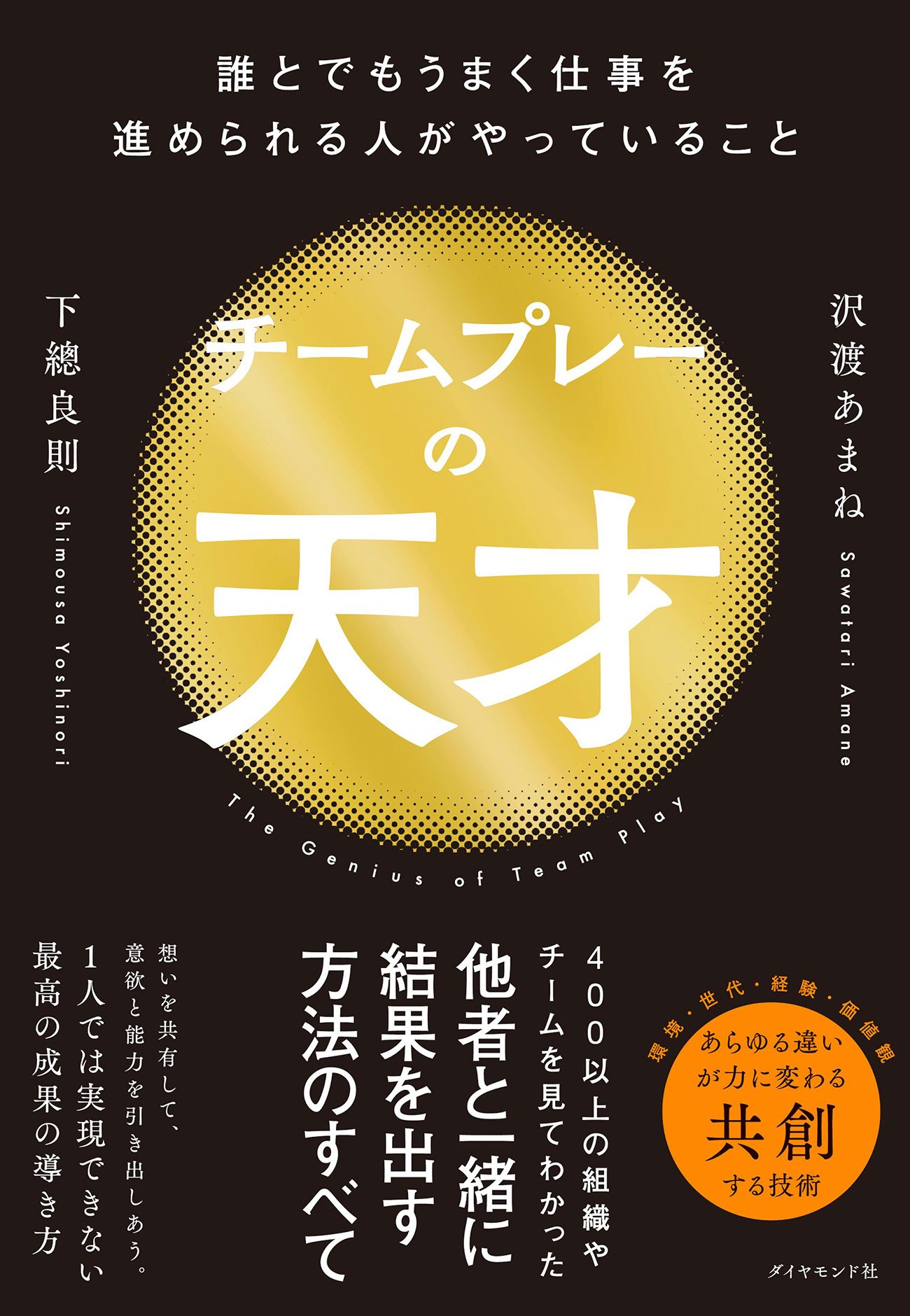

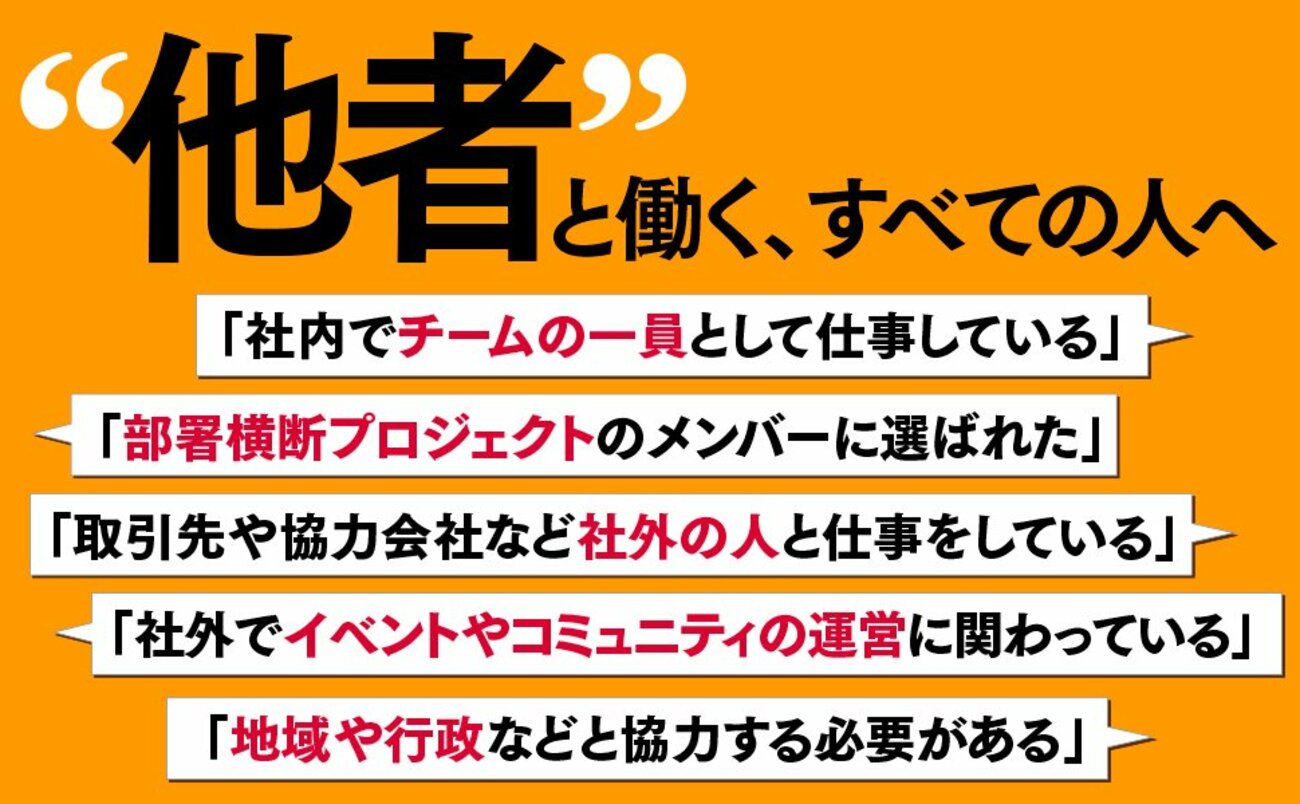

そう語るのは、組織開発の専門家である沢渡あまねさんと、デザイン経営の研究者・実務家である下總良則さん。400以上の組織やチームを見てきた専門家のお二人は、チームで行う仕事をうまく進められる人たちの共通点を言語化しました。そのなかから、仲間と協力して結果を出すコツを紹介します。※この記事は書籍『チームプレーの天才』(沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊)の一部を抜粋・編集したものです。(構成/ダイヤモンド社・石井一穂)

「人が辞めるチーム」に足りないもの

創造生産性を高めるには、多様なインプット(様々な人たちとの対話や共創、様々な体験やトライ&ラーンなど)が必要。

そして、多様なインプットをし、多様なアウトプットを試行錯誤するためには余白がなくてはなりません。

以下は、余白を良しとしない組織における「あるある行動」です。

「目先の成果を出すことだけが良しとされる」

「一切の“寄り道”を許さない」

「効率化して生まれた時間は、別の目先の仕事ですぐ埋め尽くされる」

「勉強や研修受講を“時間の無駄”扱いする」

「雑談する雰囲気ではない」

「業務外の話をすると嫌な目で見られる」

「他人に興味がない」

「朝9時から17時までオフィスにいることこそが仕事」

このような偏狭な組織で共創やイノベーションが生まれるでしょうか。

人々が新たな発想や着想を持ち得るでしょうか。

「病める組織」と言っても過言ではありません(やがて、1人、また1人と「辞める組織」に)。

こういった状況にある組織は、業務改善をし、まずは余白をつくりましょう。

余白を「2つの使い方」に分類する

次に、業務改善により生まれた時間、すなわち余白の使い方を決めます。

具体的には、余白を「現在時間」「未来時間」の2つに分類し、使い道を決めていきます。

現在時間は、目先の成果を出すための時間です。決められた作業をする、いまの本来業務に集中する時間などは現在時間と言えるでしょう。

対して未来時間は、未来の成果を出すための時間。

研究開発、研修受講、普段と異なる人たちに会ってみる、業務外であっても何かしら将来仕事の役に立ちそうな体験や学びの時間は未来時間と言えるでしょう。

未来を考えるための「時間」を持とう

試しに、あなた(またはチーム全体)の1週間のスケジュールを書き出して眺めてみてください。

2週間でも1か月でもかまいません。

そして現在時間と未来時間のバランスを見てみましょう。

現在時間だけで、未来時間がまるでない。10対0の比率はさすがにまずいかもしれません。作業生産性のみに取り憑かれている状態です。

反対に0対10でも、それはそれで本来の仕事が回っていないかもしれません。

まずは9対1、8対2くらいにもっていくことから始めてみましょう。

(本稿は、書籍『チームプレーの天才』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、他者とうまく仕事を進めるための具体的な93の技術を紹介しています)