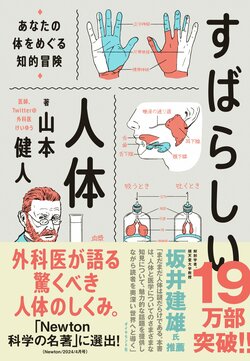

人体の構造は、美しくてよくできている――。外科医けいゆうとして、ブログ累計1300万PV超、X(旧Twitter)(外科医けいゆう)アカウント10万人超のフォロワーを持つ著者が、人体の知識、医学の偉人の物語、ウイルスや細菌の発見やワクチン開発のエピソード、現代医療にまつわる意外な常識などを紹介し、人体の面白さ、医学の奥深さを伝える『すばらしい人体』。坂井建雄氏(解剖学者、順天堂大学教授)から「まだまだ人体は謎だらけである。本書は、人体と医学についてのさまざまな知見について、魅力的な話題を提供しながら読者を奥深い世界へと導く」と絶賛されている。今回は、著者がダイヤモンド・オンラインに書き下ろした原稿をお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

SFのような空想

幼い頃、こんな空想にふけったことがある。お腹が痛くなった時、注射針と同じくらい細いカメラをお腹に刺して中を覗き見ることができたなら、どんな病気でも簡単に発見できるのではないだろうか――。

もちろん実際にはこんな芸当は(少なくとも現時点では)不可能である。なぜだろうか?

まず大きな問題になるのが、体内の暗さである。

体の中は、いつも真っ暗

当然ながら、ひとたび体の中に入れば、そこは暗闇である。窓も電灯もない部屋と同じように、光の入らない体内は昼でも真っ暗である。

お腹を大きく開いて行う開腹手術では、手術室に備え付けられた電灯がお腹の中を煌々と照らすので、暗さの心配はない。

外科医の手が遮っても影ができないこの特殊な電灯を「無影灯」という。一方、お腹に5ミリメートル~1センチメートルの小さな穴を複数あけて行う手術を内視鏡手術といい、この技術はすでに広く普及している。

内視鏡手術では、先端に強力な光源を持つ細長いカメラを用いる。直視すると目を傷めてしまうほど強い光が、お腹の中を照らし出すのだ。20世紀初頭、内視鏡の先端には小さな電球が付いていたが、それだけでは光量は不十分だった。

1960年、ドイツの医療機器メーカー、カールストルツ社が生み出した「冷光源」によって、熱を持たない安全性と十分な明るさが実現し、ようやく内視鏡が普及する道が開けたのである。

注射針のように細いカメラがあったとしても、明るい光源がなければ体内は観察できない。十分な光量を得ようとすると、「針穴」では済まないのである。

二酸化炭素をお腹に送る

内視鏡手術では、皮膚にあけた穴からトロッカーと呼ばれる短い筒を挿入し、その筒を通して手術を行う。

使用するのは、長さ30センチメートル程度の「鉗子」と呼ばれる道具である。先端がハサミになっていたり、ピンセットになっていたりと、様々なラインナップがある。マジックハンドや高枝切りばさみを想像すると分かりやすいだろう。

さて、この手術を行う上で重要なのが、「ワーキングスペースの確保」である。

たくさんの臓器で満たされた狭い空間では、自由に作業ができない。そこで内視鏡手術では、二酸化炭素をお腹の中に送り込み、お腹を風船のように膨らませてワーキングスペースを確保する。これを「気腹」という。

CTやMRIは合理的

二酸化炭素を使う理由は、手術後に体から素早く排出されやすい性質があることと、電気メスなど火花が出る道具を使用しても引火する心配がないことである。

気腹によって膨らんだ空間で、横たわる内臓脂肪をよけ、全長約6メートルもの小腸をかきわけるなど、さまざまな臓器を移動させることで、ようやくお腹の中を観察できる。

注射針のように細い穴からでは、このような作業は到底できないのだ。医師になった今、かつての私の空想を振り返ると、実現へのハードルがあまりに多いことがよく分かる。

結局のところ、お腹の病気を調べるには、CTやMRIのような検査機器を高性能にする方がよほど合理的なのである。

(本稿は、『すばらしい人体』著者・山本健人氏の書き下ろしです)