アイデアは、どのようにして生まれるのか――。

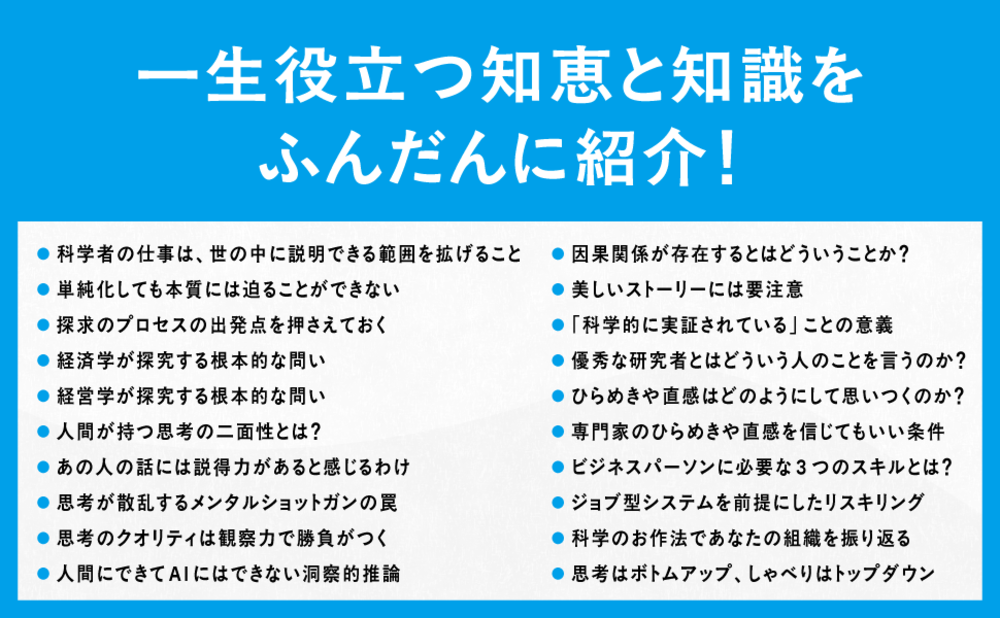

2025年2月に刊行された途端に丸善本店はじめ大型書店で軒並みベストセラーにランキングされた話題の書『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』の著者で、大阪公立大学大学院経営学研究科・商学部教授、昭和女子大学グローバルビジネス学部客員教授の宮川壽夫氏が、プログラマーとして日本人で初めてのピクサー・アニメーション・スタジオ(アメリカ)での勤務経験を持つ株式会社ポリフォニー・デジタルのシニアマネージャーの手島孝人さんと対談しました。お二人は、筑波大学社会人大学院時代の同級生。ファイナンスとクリエイティブ、それぞれの分野で活躍してきたからこそ見えてきた、仕事の進め方や組織のあり方について語り合います。第1回では、『ファイナンス学者の思考法』とピクサー文化の共通点から読み取れる、アイデアの源泉をさぐります。

(第1回/全4回)(進行/ダイヤモンド社・横田大樹、森遥香 構成/水沢環)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

ピクサーが教えてくれた「人」と「直感」の価値

手島孝人(てじま・たかひと)

手島孝人(てじま・たかひと)京都大学工学部卒・筑波大学ビジネス科学研究科修了。1996年より(株)ナムコCG開発部、(株)ポリフォニー・デジタル、ピクサー・アニメーションスタジオ(カリフォルニア)にてゲームや映画のCG制作パイプライン、ツール開発などに従事する、コンピュータグラフィックス専門のソフトウェアエンジニア。

手島孝人(以下、手島):先生、今年で僕らが出会ってちょうど20年目ですよ。

宮川壽夫(以下、宮川):もうそんなに経ちますか。確かに僕らが入学したのが2005年だからね。

――お二人は筑波大学大学院時代の同級生でいらっしゃるんですよね。

宮川:はい。今でも当時の同期みんなでしょっちゅう集まっています。

手島:おもしろい人が多いんですよね。あとは熱意のある人ばかりだから関係性が続くのかもしれない。

宮川:最初の出会いはあれだよね。当時は大学のメールアドレスを設定するのが大変で、そのセットアップを全部手島くんにやってもらったんですよ(笑)。

手島:ははは!そんなこともありましたね。僕たちだけじゃなく、みんなで助け合っていましたよね。僕は簿記の授業とかが苦手だったから、会計が得意な同級生に教えてもらったりしていました。

宮川壽夫(みやがわ・ひさお)

宮川壽夫(みやがわ・ひさお)大阪公立大学大学院経営学研究科・商学部教授 昭和女子大学グローバルビジネス学部客員教授

――かなり密な関係性だったんですね。卒業から20年とのことですが、その間、お互いのお仕事やご活躍についてもチェックされているのでしょうか?

手島:僕は先生の書籍は一通り買って読んでいます。最初のほうは専門的で難しかったけど、最近はかなり柔らかくなってきていますよね。とくに今回の『ファイナンス学者の思考法』はすごく良かったです。2回も通読しました。

宮川:ありがとうございます。今日は盟友である論客手島くんならではの感想を聞きたいなと思っていたんですよ。

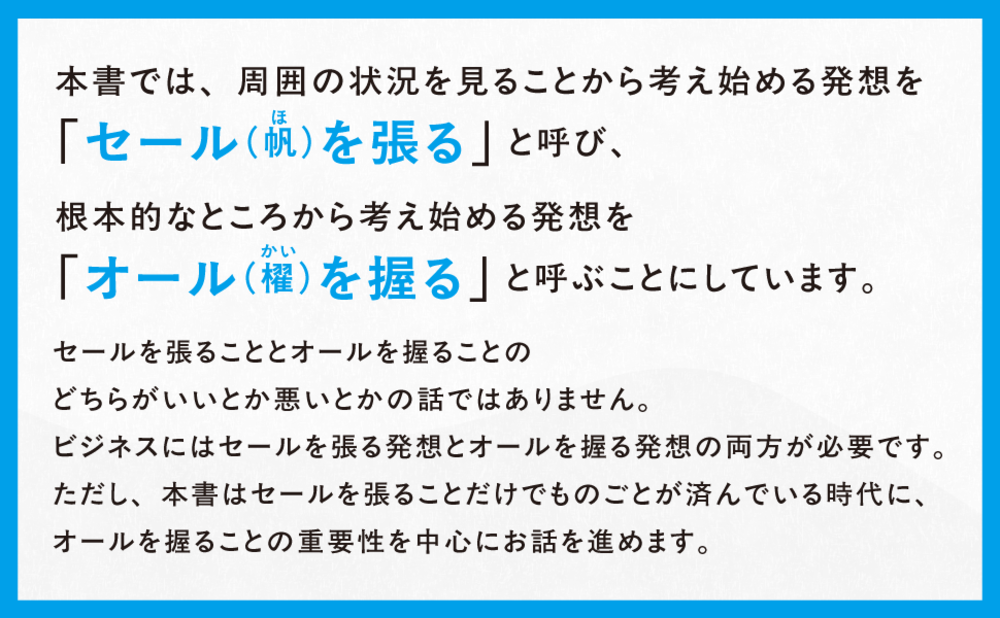

手島:まずコンセプトがさすがだなと思いましたね。宮川先生の思考法を紹介する啓蒙書的な本だと思うんですけど、ファイナンスに興味がある人に手に取ってもらおうとするタイトルや装丁も含めておもしろいなと思いました。そして、この本独自の「セール」と「オール」の考え方についても、どちらか一方を押しつけるわけではなく、でも主体性、つまりオール側にそこはかとない価値を置いているスタンスが僕は好きでした。1冊を通して、人間の熱い情熱みたいなものへの信頼感がうかがえたのも、すごく良かったです。

宮川:やっぱり手島くんの目のつけどころが興味深いなあ。そう言ってもらえるとうれしいです。

手島:一読して、おおむね僕が世の中を捉えている考え方とけっこう近いなという印象を持ちました。飲み会とかでよくお話ししているから、僕が宮川先生の思考に感化されてるところもあると思うんですが(笑)。

宮川:たしかにお互いが影響を受け合っているかもしれないね。僕もこれまで手島くんから学んだことがいっぱいあります。とくにピクサー時代のお話がすごく刺激的なんですよね。

――手島さんはアメリカのピクサー・アニメーション・スタジオに勤めていらっしゃったんですよね。

手島:はい。2011年からピクサーのツール部門(映画をつくるためのソフトウェアを開発するチーム)でソフトウェアエンジニアとして働いていました。在籍した期間は、6.7年くらいですね。

宮川:そう言うと控えめだけど、実は日本人初でしたよね。

手島:そうですね。当時プログラマーとしては初めてで、すごくレアな経験ができたと思っています。

一般のみなさんの中では単に映画・アニメーションの会社というイメージが強いと思いますが、ピクサーはCG技術のパイオニアでもあるんです。ソフトウェアも何もない状態から、チャレンジングにCGの歴史をつくってきたような会社でした。僕が入社した当時は、まだ創業者のエドウィン・キャットムルとか、ジョン・ラセターらが会社を引っ張っていましたし、エドとは彼の発明をもとにしたプロジェクトに参加したこともあり、良い関係が築けた思い出があります。

――それはどんなプロジェクトだったんですか?

手島:エドが1978年に発表した論文に、「サブディビジョンサーフェス」という曲面をCGできれいに描画するための技術があるんです。それをオープンソース(誰でも使える)にしようというプロジェクトで、2012年に「OpenSubdiv」として公開されました。ピクサーを代表するようなソフトウェアを世に出すことに参加できたのは、とてもラッキーでしたね。

宮川:僕が手島くんから聞いたピクサーの話で好きなのは、「社長が社内をいつもぶらぶらしてる」って話です。

手島:あぁ、よく覚えていらっしゃいますね。

宮川:社内をぶらぶら歩いている社長をいきなり捕まえて「この会社はここがおかしい!」とか「もっとこうしたほうがいい!」と激しく意見する社員がいる、と。しかも社長も周りの社員たちもそれをマジメにじっと聞いている。ところが、よくよく話を聞いてみたら、社長に意見しているその人は先週入ってきたばかりの社員だった、という話でした。

手島:そうそうそう。よく見た光景ですね。

宮川:この話を聞いたとき、すごくおもしろいなと思いました。つまり、ピクサーには入ってきたばかりの人の意見にも真剣に耳を傾けないといけないというカルチャーが根づいているわけです。

会社に入ってきたばかりの社員って、言わばピクサーにとっては観客とか顧客にもっとも近い存在なわけでしょう。だからこそ、そういう人たちが抱く批判や意見に素直な関心を抱かなければピクサーの仕事はできない。そういう考えがあってのカルチャーだと思うんですよね。

手島:そうですね。僕が入社したときは、入って2,3ヵ月くらいの新人が集められて社長のエドとランチする会なんかもありました。紙に自分の名前を書けって言われて書いたら、エドから「字が汚ぇなあ」とか「日本人か」とか言われましたね(笑)。先生の言うように、新しく入ってきた人の目に自分たちの会社がどう映っているのかを知りたがっていたのかもしれません。

「意気と度胸と勘」が導くクリエイティブと合理性のバランス

宮川:それから、僕はエド・キャットムルが書いた『ピクサー流 創造するちから』(ダイヤモンド社)という本がすごく好きで。今日は手島くんと対談するというのでもう一度読み返してきたんです。改めて読み返してみると、僕が今回書いた本と相通じるようなことが書かれているなと思った箇所がいくつかあったので、すこし紹介してもいいですか。

――2014年に刊行された、ピクサーの仕事術や成功の裏側を語った本ですね。ぜひお願いします。

宮川:経営学者のピーター・ドラッカーは「測定できないものは管理できない」と言いました。つまり、「測定に努める姿勢がマネジメントに必要だ」という示唆です。ところが、エド・キャットムルはそんな考え方に対してこう書いているんです。

「測定できないものは管理できない」。ビジネスや教育の現場でよくそう言われ、信じられている。とんでもない。どれだけのものが見えずに隠れているか、それに気づいていない人にしか言えない言葉だ。人が管理するものの大部分は、測定できない。そこに気づかないと予期せぬ結果を招く。データが物事の全容を表すと信じている人は、現れていないものを見過ごす。私が勧めるアプローチは、測定できるものは測定し、その結果を評価し、大半のことは測定できないと理解する。

宮川:これは、今回僕が本書の中で「データを測定したり、ロジックを詰めることは大事だけれども、これ以上詰めることができないという限界まで物事を考えたら、最終的には意気と度胸と勘が大事になる。実はそこにこそ肝があるんじゃないか」と書いたことに通ずる部分だなと思ったんですよね。

手島:なるほど。ヒューリスティックと言ってもいいのかもしれないけれども、直感というか、そういうものの重要性を語っているところが共通していますね。

宮川:そういう点でもうひとつ。エド・キャットムルは「アイデアは人が考えるものだ」と主張します。

アイデアは人が考えるものだ。だからアイデアよりも人のほうが大事だ。

なぜそれが混同されてしまうのだろうか。それは、アイデアをそれと格闘する人とは無関係に、単独で天空に浮かぶ存在のように考えている人があまりに多いからだ。だがアイデアは独立していない。何十人もの人による、何万もの決定を通して、すこしずつ発展するものだ。(中略)映画は一つのアイデアではなく、たくさんのアイデアでできている。そしてそうしたアイデアの後ろには人がいる。

手島:なるほど。

宮川:これも僕がまさに最終章で書いたこと。アイデアとかひらめきは、非科学的にポンッと天から降ってくるものじゃないんですよね。決して幸運だけで手に入るものじゃない。きちんと咀嚼された経験とか連続性のある努力、そういうプロセスがあって初めてひらめきが生まれるのだと思うんです。

手島:これは実際そうだと思いますね。アイデアみたいなものは、人抜きに理想的な状態で存在しているわけではなくて、いろんな生物の主体性が集合してつくられている。そういう考え方は僕の世界観にもあります。

先ほど「意気と度胸と勘」という言葉が出ましたが、僕は今回の本を読んで、そのキーワードがすごくおもしろいなと思っていたんです。

通説的に、とくに製造業の世界では「経験と勘と度胸」略して「KKD」なんて言われることが多いですよね。古い考え方とされて批判的な文脈で用いられることが多いと思います。僕はキャリアのスタートも30年経った今もゲームをつくっているんですが、ゲーム制作はこの古い考えの製造業に近いところもあるなと思っていて。

ゲーム制作やアニメ制作などのクリエイティブな仕事って、経験や勘や度胸で物事を選択して決断していかなきゃいけない場面が多いんです。

でも産業として成熟してくるにつれて、今は「もっと客観的な情報を集めて合理的に判断しよう」といった圧力が高いように感じます。たとえば、コンサルティング会社から「もっとマーケットを見ましょう」とか「フォーカスグループをつくってユーザーニーズを調査しましょう」と助言されることもよくあるようです。

宮川:僕の本で言う「セールを張る」だね。

手島:そうです。もちろんそのアドバイスは正しいし、そうやって世の中を正しく理解する工程は決して忘れてはならないですが、やっぱりゲームをネイティブでつくってきた人間からすると経験と度胸と勘でやってきた感覚が強いんですよね。

宮川:なるほど。僕は金融の世界からファイナンスの学者になったという背景から、この本の中で最後は「意気と度胸と勘」と書いたけど、実はピクサーの映画制作でもゲーム制作でも共通するくらい、かなり普遍的で重要な感覚だったと言えそうですね。

(本記事は、『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』に関する対談記事です)