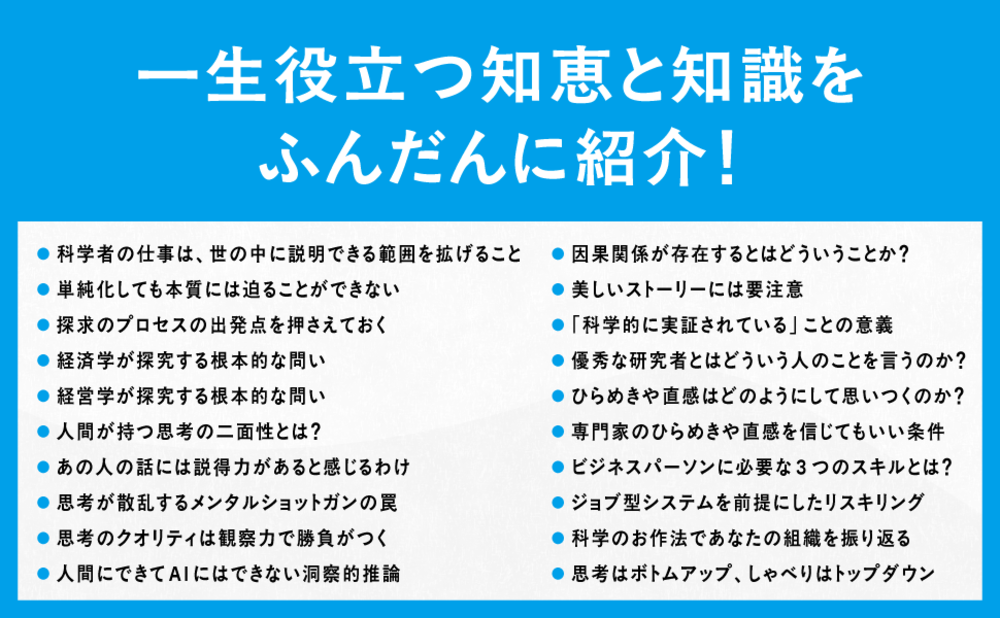

新刊『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』は、ものごとを深く本質的に考えたい人に贈る、科学とビジネスをユニークな形でつないだ知的エッセイ。投資銀行と米系コンサルを経て大学教授へと転身した異色の経歴を持つ宮川壽夫氏が、話題書『新解釈 コーポレートファイナンス理論 「企業価値を拡大すべき」って本当ですか?』に続いて世の中に問いかける第二弾です。

ファイナンス理論をモチーフに「科学的な思考プロセス」をいかにしてビジネスの現場に活かすか、その方法と限界について軽妙な語り口でやさしく説きます。風を読みながら適応する「セール(帆)の理論」と、風の方向にかかわらず根本的に考えて進む「オール(櫂)の理論」、本書で展開されるこの新たなメタファーを通じて科学の思考を学べば、明日からきっと仕事へのアプローチが変わります。

今回は、経営学の研究から、デキるビジネスパーソンが身につけているロバート・カッツの「3 skills approach」という理論をご紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

ビジネスパーソンに求められた三つのスキル

このところ企業の人的資本の開示が制度化されたり、リスキリングという言葉が流行ったり、もっぱら企業人の業務能力やスキルに関する話題が豊富です。経営学の広い分野には組織における個人のモチベーションをテーマとしたミクロ的な研究があり、その中には個人のスキルとかキャリアの問題に関する領域も存在します。ビジネスパーソンのスキルというとロバート・カッツのモデル「3 skills approach」が思い出されます。カッツがこのモデルを提唱したのは1955年のHarvard Business Reviewなのでずいぶん昔の話です。もはやクラシックな風格漂うこのモデルですが、実は今の時代でもいろいろなところで頻繁に紹介されています。

3 skills approachと呼ばれるカッツモデルは、もともとマネジメントを「ローワーマネジメント:lower management」「ミドルマネジメント:middle management」「トップマネジメント:top management」の3段階に分類し、その各層ごとに求められるビジネススキルが変化することを説明した理論なのですが、ビジネスの現場から体系的な学問を経由してアカデミアの世界に転じた私の視点から見るとカッツモデルには改めて膝を打つ示唆を感じます。

カッツはマネジメントに必要な知的ビジネススキルには次のような3つがあることをまず指摘します。

(1)テクニカルスキル:technical skill

(2)ヒューマンスキル:human skill

(3)コンセプチュアルスキル:conceptual skill

テクニカルスキルは一般的には「業務遂行能力」と訳されていますが、これは特定の分野で業務を遂行するために必要な専門知識や技術や手続きのことを意味しています。専門能力を身につけたいといって資格を取得するために勉強するのが典型的なテクニカルスキル獲得への道です。もちろん資格試験に限った話ではありません。たとえば財務諸表を読めるとか、会社法を知っているとか、微分方程式が解けるとか、100メートルを10秒台で走れるとか、つまり「キミはなにができる人なの?」という問いに対して明確な表明が可能で、具体的に「できること」の内容が標準化された能力です。テクニカルスキルの特徴は、このスキルを身につけるためには専門書の1ページから読むという地味な努力が必要となる点です。

第二のヒューマンスキルは、組織で業務を遂行するための「対人関係管理能力」とされていますが、現代風に言えばコミュニケーション能力です。ただし、単にしゃべりがうまいという意味ではなくて、人と人との関係を円滑にして業務を進めたり、チームをビルドアップするリーダーシップのようなものだったり、社内外で広いネットワークを構築できる能力だったり、あくまで仕事に役立つスキルであることが本分です。一方、自分の意見をしっかりと述べることができて、他人の意見に込められた感情をきちんと聞き取って理解できる、むしろビジネスパーソンとして人間的な成熟度合がこのスキルには現れます。

いわゆる交渉力もこのヒューマンスキルに含まれると考えられます。ここはカッツモデルに少し私の経験をつけ加えて述べたいのですが、交渉力は必ずしも押したり引いたり駆け引きしてこちらの言い分を相手に飲ませる腕力ではありません。私が見てきたビジネス現場で展開される高度な交渉能力は、交渉どころかむしろ相手とのコミュニケーションが断絶していて、会話すらままならないような緊張関係に陥っている状態でモノを言います。この状態を修復して相手を交渉のテーブルにつかせる段階から始まるのがヒューマンスキルです。ビジネスにおける本来の交渉能力はだいたい負の状態から発揮されるというのが私の経験です。

正直なことを申し上げれば、私はこの特殊能力を昔からかなり得意としてきました。これはひとえに若いころの上司である「クレーム対応の魔術師」と呼ばれたM田課長によって鍛えられた賜物です。

「いいか、宮川、おめえはオレの隣に座ってただ黙ってお客さんの言いたいことをきちんと聞くんだ。そのかわりペコペコうなずいちゃいけねえぞ。メモも取っちゃだめだ。まずは相手にとことんしゃべっていただくんだよ。あとはオレに任せとけ」

相手がしゃべり終わってこちらが辞するころには、どういうわけかM田課長はそのお客さんとすっかり仲良くなってしまい、翌日大きな商売をもらってきたりします。こうしてM田課長は部下の担当企業でクレームが発生すると、まるで法被を着てお祭りに出かける火消しの親方のようにいそいそとはりきって客先に同行してくれます。私はカッツのヒューマンスキルを読むとき、M田課長のべらんめえ調のセリフをついそこに重ねてしまいます。

さて、第三にくるコンセプチュアルスキルは「概念化能力」と呼ばれていて、ものごとを包括的に理解し、問題の本質をとらえて抽象化・普遍化する能力のことをいいます。このスキルを持つ人の特徴は、ものごとの部分的な側面を細かく見るのではなく、むしろ部分の関係性を理解し、全体像を俯瞰する点にあります。そのうえで、なにが重要なのかという優先順位を大胆にスパッと決めることができる能力がコンセプチュアルスキルです。

M田課長もたまにズバリと本質をとらえた発言をしますが、彼の魔術的な思考プロセスだけはどのように構造化されているのか常に謎に包まれていました。

この三つのスキルについて「まー、そんなもんだよね」と多くの人はだいたい納得できるはずですし、特段の異論もないかもしません。しかし、私がカッツモデルの慧眼だと思う点は、この三つのスキルがそれぞれ並列したり選択したりできるものではなく階層構造になっていると説いたところにあります。次回、70年経ってもいまだにこのモデルがすぐれているその理由について重要な話が続きます。

参考文献:Katz, R.L. [1955], ‘Skills of an Effective Administrator’, Harvard Business Review, Vol. 33 Issue 1, p33-42.

(本記事は『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』より、本文の一部を抜粋・加筆・再編集したものです)