「真面目に仕事をしているのに、なぜか上司に評価されない…!」

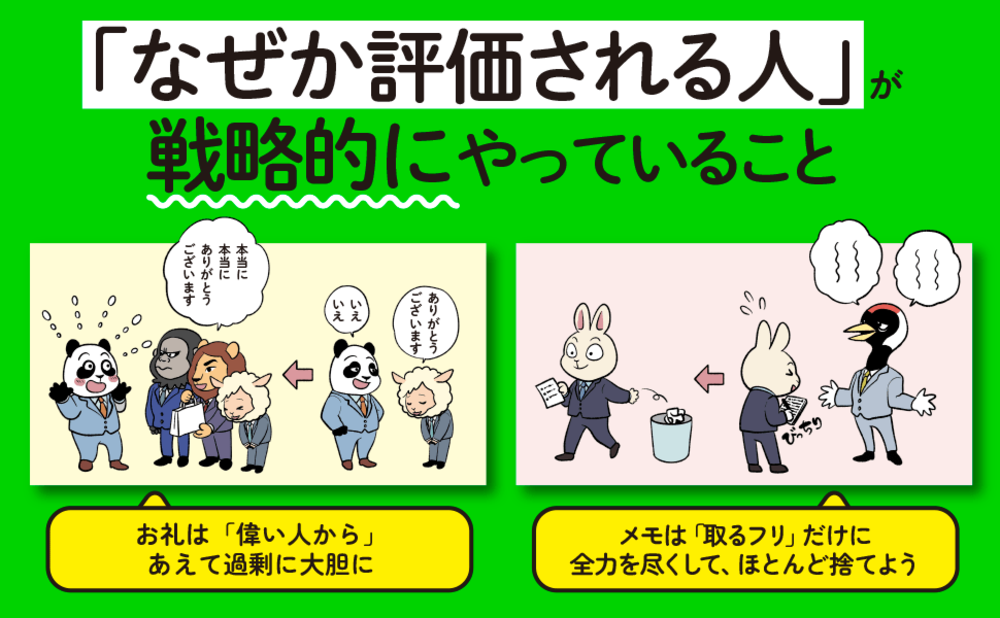

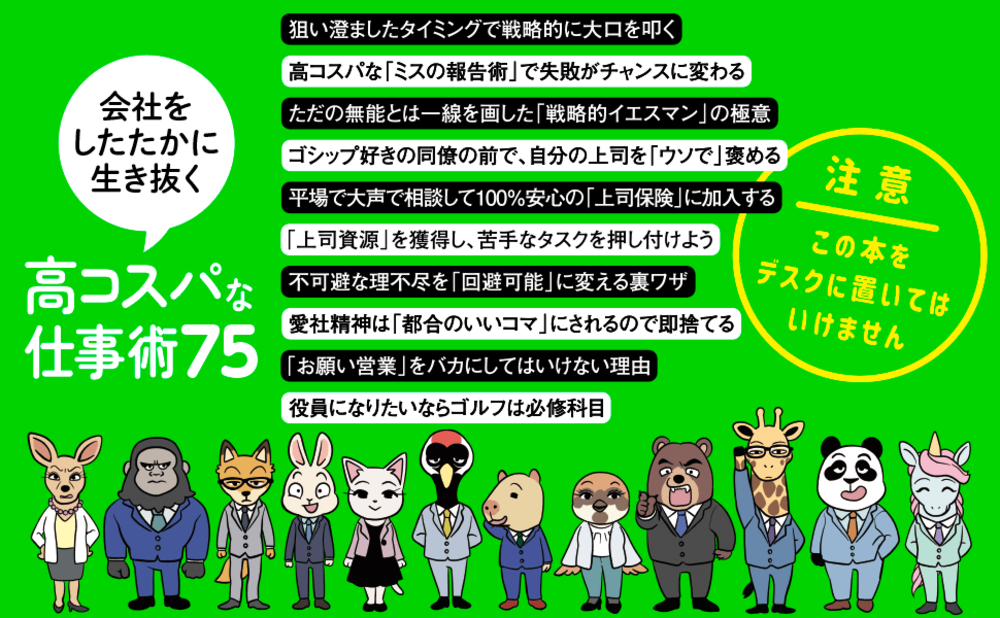

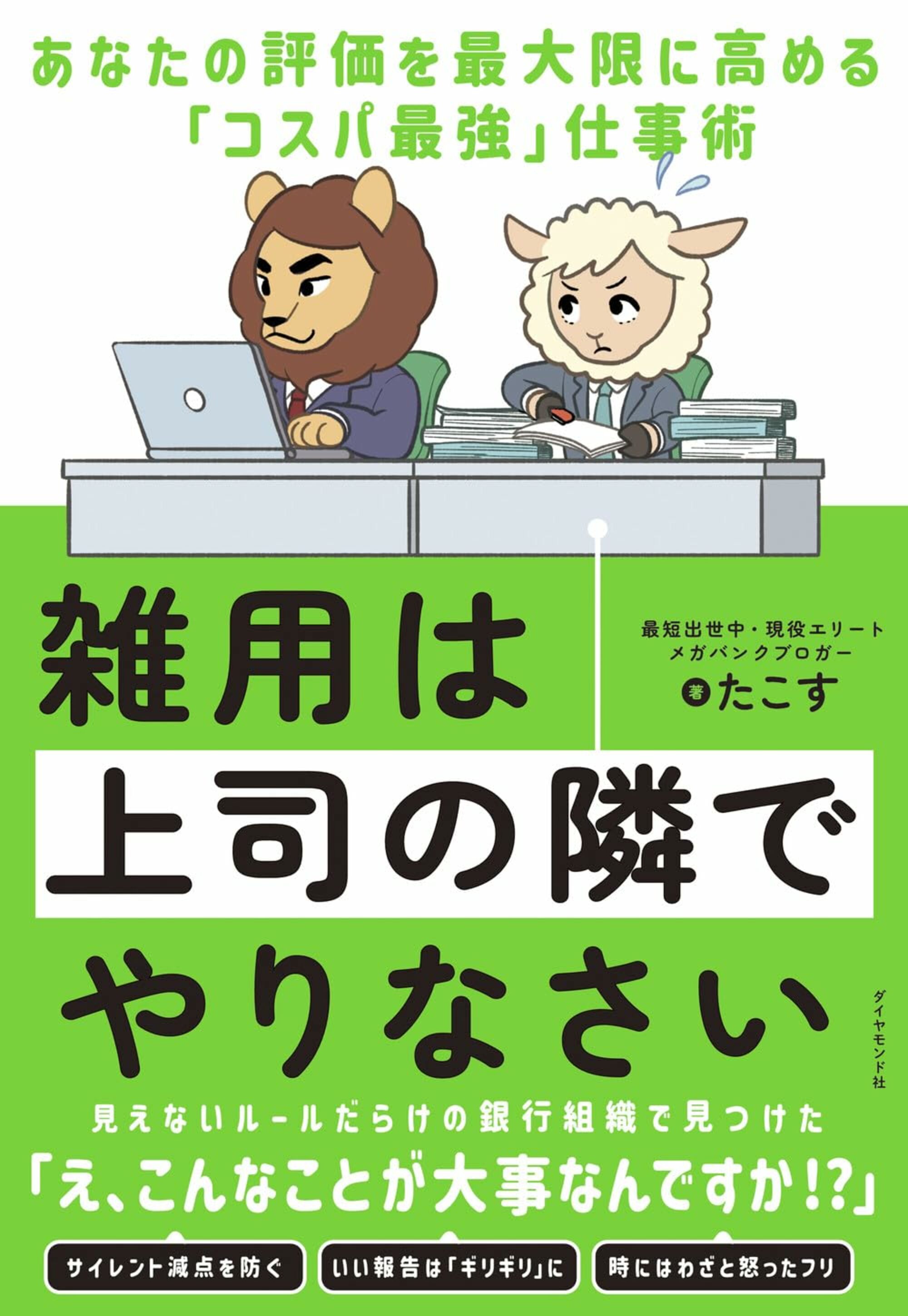

あなたも、自分より能力が低い人がなぜか上司から高く評価されていて、イラッとした経験があるはず。ではこのような「なぜか評価される人」の“戦略”を、あなたは知っているだろうか。『雑用は上司の隣でやりなさい』は「周りに実力を“評価させる”戦略」を初めて言語化したロングセラーだ。発売直後から賛否両論を巻き起こし、「よくぞ言ってくれた」「暗黙知が“言語化”されている」「今まで気づいていなかった“新事実”」など大反響が集まっている。そんな「職場で実力を適切にアピールする“見せ方”の技術」をまとめた本書の中から「出世する人/しない人の特徴」についてお伝えする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

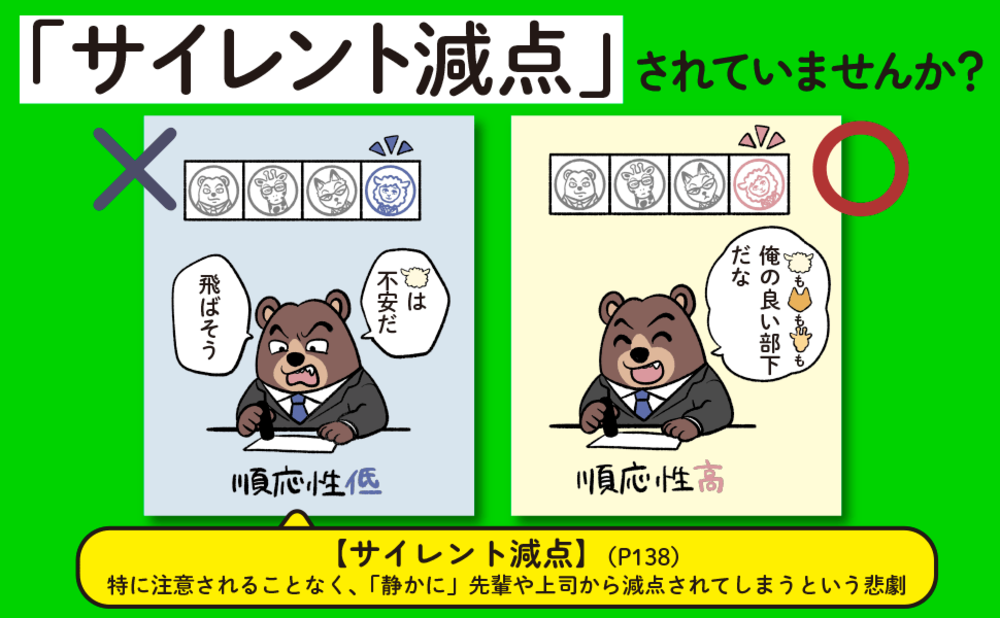

こっそり評価を下げられないために

皆さんの職場には、なんとなく評価が高い人や、なんとなく評価が低い人がいると思います。

「仕事ができなさそう」という理由だったり、「ミスが多い」、「トラブルが多い」という理由だったりと、その原因は様々だと思います。

ただ実は、こういった職場の評価というものは、結構簡単に上下してしまうものです。

職場で出世する人は、職場でも、「こっそり評価を下げられることのないように」敏感に対処しています。今回はそれについて紹介していきましょう。

上司と自分の「評価のズレ」を調整する

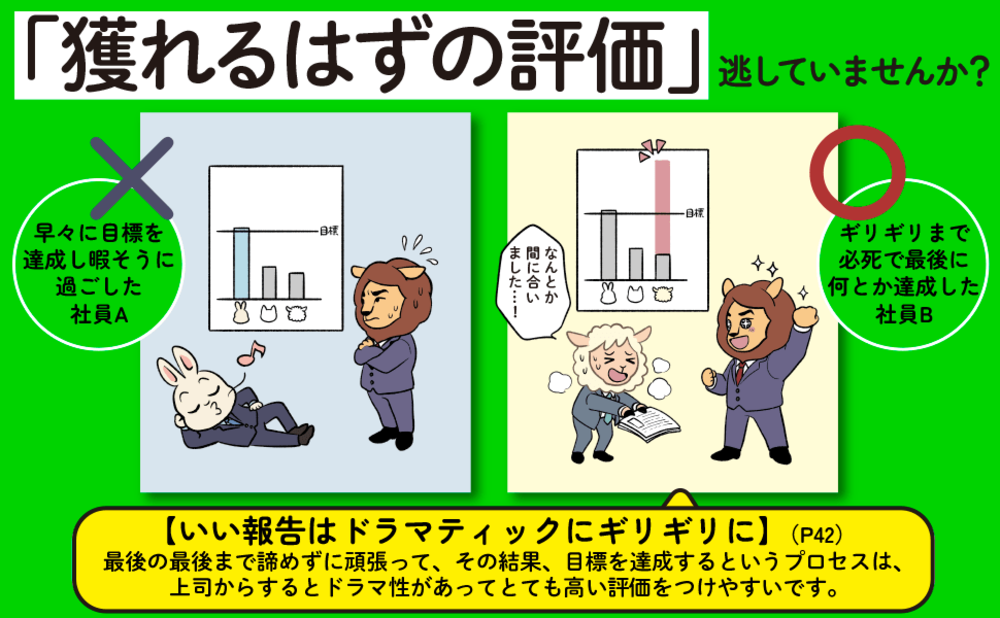

そもそもですが、職場の評価というのは、定量評価と定性評価があると思います。しかし、たとえどんなに定量評価が厳しい会社であっても、評価は人がするものですから、必ず定性評価の要素が入ってしまいます。

例えば、評価者が「絶対に文章の誤字脱字は許さないタイプ」で、あなたが特にそれを気にしないタイプだとしたらどうでしょうか。あなたとしては特に失敗と認識していなくても、評価者は失敗と認識しますよね。

つまり

・あなたは「特に気にしていない」

ような事柄があったら、それが「評価のズレ」を生み、マイナス評価になってしまうのです。

上司によって「評価するポイント」は違う

上司によって評価のポイントというのは違います。ルールを設けている評価もあると思いますが、上司によっては、ルールそのものの解釈の仕方が違うこともあります。

出世しない人はここを理解できておらず、「自分はミスをしていないのに評価が低い」と勘違いしてしまうことがあります。

逆に出世する人は、「評価の基準は上司によって変わる」ことをよく理解しています。

「上司に合わせる」というと、嫌な人もいるかもしれませんが、しかし逆に言えば、このようにチューニングをするだけで、あなたは好評価を得られるわけです。どちらがいいかは議論の余地があるところだと思いますが、僕はやっておいて損することは無いと思います。

(本記事は『雑用は上司の隣でやりなさい』に関する書き下ろし原稿です)