【氷が溶ければ、国が儲かる?】地球温暖化で動き出す“北極海利権”の真相

「経済とは、土地と資源の奪い合いである」

ロシアによるウクライナ侵攻、台湾有事、そしてトランプ大統領再選。激動する世界情勢を生き抜くヒントは「地理」にあります。地理とは、地形や気候といった自然環境を学ぶだけの学問ではありません。農業や工業、貿易、流通、人口、宗教、言語にいたるまで、現代世界の「ありとあらゆる分野」を学ぶ学問なのです。

本連載は、「地理」というレンズを通して、世界の「今」と「未来」を解説するものです。経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの地理講師の宮路秀作氏。「東大地理」「共通テスト地理探究」など、代ゼミで開講されるすべての地理講座を担当する「代ゼミの地理の顔」。近刊『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

地球温暖化で得をする国がある!?

地球温暖化は多くの地域で深刻な被害をもたらすといわれていますが、北極海の氷が融解することで利を得る国があるかもしれないと考えられています。

とりわけ注目されるのが、北極海沿岸に広大な領域を持つロシアと、海洋資源やエネルギーの輸出国として存在感を示すノルウェーです。

ロシアは埋蔵量を背景に原油や天然ガスなどの化石燃料を輸出することで経済を支えています。一方、ノルウェーは水力発電や風力発電を積極的に導入しているため、化石燃料の輸出余力が大きく、石油や天然ガスを輸出しています。両国の共通点は、北極海へのアクセスが比較的容易な地理的位置にあることです。

ロシアは国土の北側に北極海が広がり、ノルウェーは国土の北部が北緯70度近くに位置します。北極海の氷が融解すれば従来以上に海運や資源開発の恩恵を受けやすくなります。

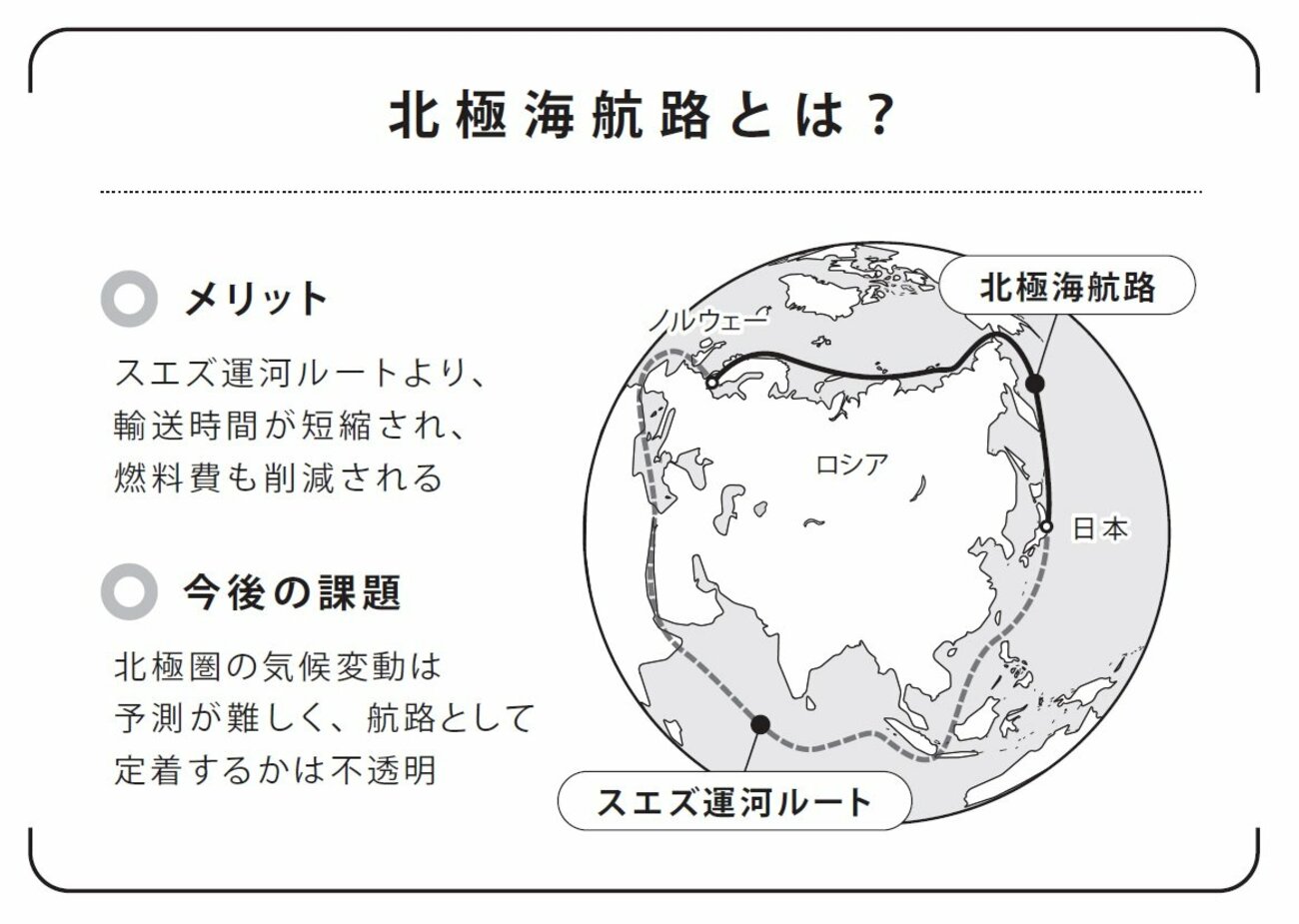

スエズ運河ルートと北極海航路の違い

ヨーロッパとアジアを結ぶ海上輸送といえば、一般的には地中海からスエズ運河、インド洋、東南アジアを経由する航路が広く利用されています。

しかし、マラッカ海峡には海賊のリスクや水深が浅いといった問題があり、大型船はロンボク海峡を迂回する必要があります。また、南シナ海では中国と台湾の関係による政情不安定といった要素も含まれます。

もし北極海が凍結していない期間がさらに延びれば、ロシア北岸を回るルートが距離面で優位に立ち、ノルウェーをはじめとする欧州諸国とも結びつきやすくなる可能性があります。下図を見てください。

出典:『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』

出典:『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』

もちろん砕氷船などの特殊船舶を用意しなければならない課題は残りますが、輸送時間とコスト削減のメリットを狙ってロシアは港湾インフラ整備を加速しています。

北極海経済圏はこれからどうなる?

ビジネスチャンスを求める企業や国が北極海へと目を向けています。最近では、アメリカ合衆国から「カナダはアメリカの51番目の州になるべきだ」という声が上がっているのも、ひょっとして北極海経済圏を取り込みたい意向があるのかもしれません。

ロシアと中国が互いに協力して氷が消えた海域を利用できるようになれば、短期的には両国の経済関係が強化されます。ノルウェーにとっても、北海油田をはじめとするエネルギー輸出が一層円滑になれば、欧州を経由する物流と組み合わせて新たなルートが形成されるかもしれません。とはいえ、沿岸の港湾整備や軍事的な影響力、通行料の扱いなど、国際政治の駆け引きが激しくなる可能性があります。

ノルウェーの国内電力がほぼ水力発電でまかなわれているからといって、輸出する化石燃料からは膨大なCO2が排出される可能性があるように、各国の立場には矛盾やジレンマも含まれます。

ロシアについても、軍事力を背景に他国船舶の航行を管理する態度が国際社会の反発を招く可能性がある一方、新航路の開通で輸出路を確保できれば大きな経済的利益を見込めます。

北極海航路の未来とは?

最終的に、北極海航路がシーレーンとして定着するかは、自然環境の変動と各国の政策判断がどのような相互作用を起こすかにかかっています。氷が融解して航行距離を短縮できるメリットがあっても、北極圏へのアクセス拡大が引き起こす環境・安全保障上の問題や国際的な摩擦を乗り越えられない限り、安定的に機能するルートにはなりにくいでしょう。

世界地図を広げてみると、ロシアとノルウェーが北極圏でそれぞれ異なる立場や戦略を持っている一方で、温暖化による利点と欠点を抱え込んでいる姿が浮かび上がります。北極海航路が開くかどうかは、氷の融解だけでは決まらず、国々の歴史的背景やエネルギー構造、外交関係など複線的に考えなければ見えてきません。

ロシアとノルウェーの例は、自然環境の変化がもたらす恩恵とリスクが、地理的条件や資源外交、再生可能エネルギーの活用といった多層的な要因とどう絡み合うかを示す好例です。兎にも角にも、「時代が変われば正解が変わる」ことを実感します。

(本原稿は『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』を一部抜粋・編集したものです)