この逆説的な状況を、ローザは、新たに生まれた時間が他の「活動」に取り込まれてしまうからだと説明する。

まず、テクノロジーが生み出した「時間の増加」と人間の「活動の増加」を天秤にかける。もし「活動の増加」のほうが大きい場合、つまり、生まれた時間以上に活動を増やした場合、「時間の欠乏」が生じてしまう。そして実際にそうなっている、というのがローザの見立てだ。

SlackやTeamsなどのビジネスメッセンジャー、Zoomなどのweb会議サービスがもたらした時間感覚の変化をイメージしてほしい。

オンライン会議は、移動時間ゼロで次の会議に参加することを可能にした。メールだったら1日で3往復だったものが、SlackやTeamsが導入され30往復だって可能になった。これだけ「活動」が増加すれば、そりゃあ時間も欠乏するはずだ。

「活動」には、仕事はもちろん、趣味、番組の視聴、知人とのコミュニケーションなどあらゆるものが含まれる。たしかに、時間は増えている。

けれど、それ以上のペースで時間を奪うものが増えているのだ。Netflix、YouTube、Podcast、メルマガ。「知っておいたほうがよさそうなこと」や「観ておいたほうがよさそうなもの」があまりにも多すぎる。

テクノロジーは時間をプレゼントしてくれた。けれど、「それ以上のスピードで活動量を増やす」かたちで人間は応じてきた。かつて手紙やメールの返事を待っていた時間、得意先の打ち合わせに向かっていた時間は、放置されずにきっちり「有効活用」され、生産性向上のためのリソースとなった。

時間だけではない。生産性の概念が内面化されてしまうと、自分のあらゆる側面がリソース化する。

書店には、今日も体と心をリソースと捉え、増やしたり、より効率よく活用したりするタイプのビジネス書がずらりと並んでいる。「モチベーション」をリソースと考えるなら、自己啓発書はまさにその筆頭だ。

無意識・潜在意識・睡眠・感情など、今日もあらゆる「生きる」がリソース化され、有効活用されようとしている。

生産性を上げるために「生きる」があるわけじゃない。いち編集者として、そう思いながら書棚を見てきた。

一方で、「1分あれば何かしていた」僕は、将来役に立ちそうな記事や動画に多くの時間を割いてきたのも事実だ。どこか違和感を覚えつつも、小心者ゆえに時代の流れを無視するほどの勇気はなかった。

あの質問者の声は、かつての僕の声でもあった。(了)

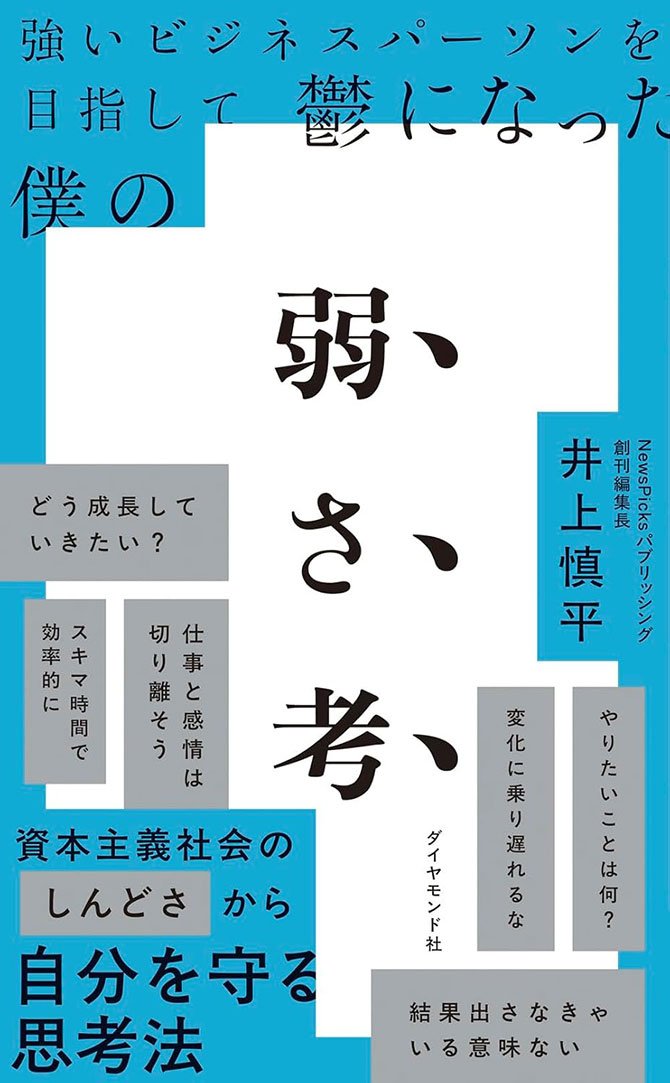

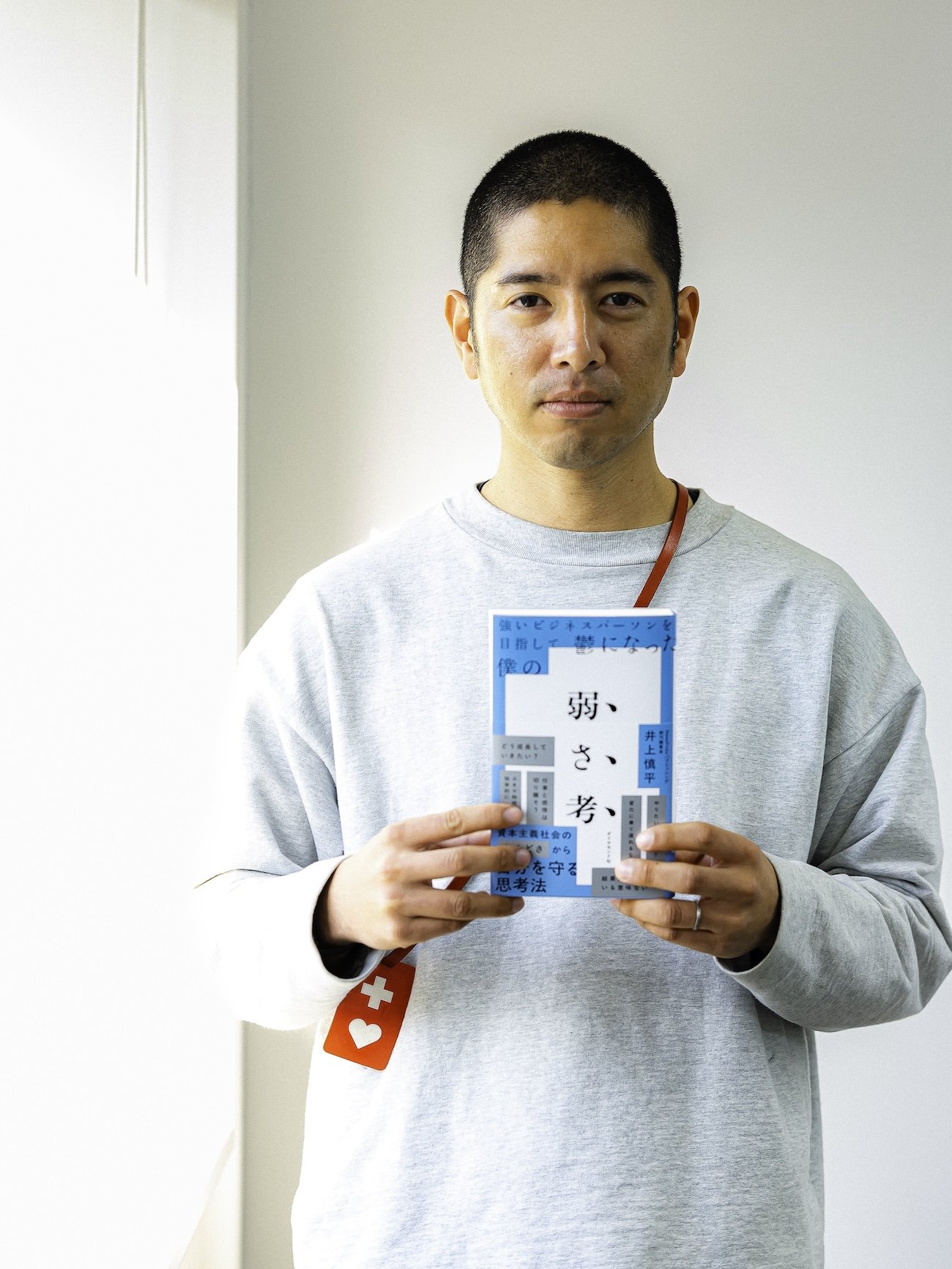

(※本記事は、書籍『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』の内容を一部編集して掲載したものです)

1988年大阪生まれ。京都大学総合人間学部卒業。ディスカヴァー・トゥエンティワン、ダイヤモンド社を経て2019年、ソーシャル経済メディアNewsPicksにて書籍レーベル「NewsPicksパブリッシング」を立ち上げ創刊編集長を務めた。代表的な担当書に中室牧子『学力の経済学』、マシュー・サイド『失敗の科学』(ともにディスカヴァー・トゥエンティワン)、北野唯我『転職の思考法』(ダイヤモンド社)、安宅和人『シン・ニホン』(NewsPicksパブリッシング)などがある。2025年、株式会社問い読を共同創業。