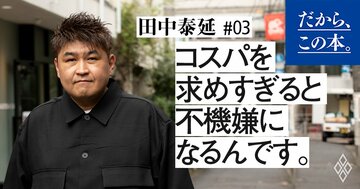

スキマ時間ができると、つい“有意義なこと”をしてしまう人へ。

NewsPicksパブリッシング創刊編集長・井上慎平氏の新刊『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』から、私たちが「時間がない」と感じてしまう“社会構造的な理由”について書かれた部分を紹介します。(構成・写真/ダイヤモンド社・今野良介)

未来のために「手段化」される現在

「慎平くんって、1分あれば何かしてるよね」

障害を発症する数年前。地下鉄のホームでスマホをスクロールする僕に、妻はそう言った。

たしかに、20代の僕は「時間を有意義に使わなければ」という強迫観念に取り憑かれ、駅の乗り換えなどのスキマ時間は記事を読む、英語を勉強するなど、常に何かをしていないと気がすまなかった。

そこからさらに遡ること数年。大学生だった頃の自分は典型的な「ダメ学生」だった。友人宅でダラダラ。バイト、遊び、バイト、遊びのエンドレスリピート。あれ以上無駄な時間の使い方は、そうそう思いつかない。

けれど、不思議なことに大学生の頃の自分は、その無駄な時間の使い方にまったく焦っていなかった。

なぜだろう。いったいいつから、僕は「役に立ちそうなこと」に時間を使わなきゃ、という強迫観念に追われ出したのだろうか。

以前ビジネス系のイベントに登壇したとき、Q&Aタイムに印象深い発言をしてくれた参加者がいた。

この声には大切なヒントが2つ含まれている。

1つは、「生産性を最大化すべき」という経済的な規範が、仕事だけでなくプライベートにまで浸入してきていること。

もう1つが、本人がそれを「しんどい」と自覚しながらも、やめられずにいること。

僕たちは、「いつかここではないどこかで働く自分」をうっすら意識し、「自分はどこでも価値を発揮できる人間か?」「役に立てるのか?」とつい自問自答してしまう。

この自問自答は、思わぬかたちで働く人の心理や価値観に影響を及ぼす。「あなたは役に立てるのか?」と常に社会に問われる側にいる僕たちは、無自覚に同じ問いを発する側の人間になってしまうのだ。「これって役に立つの?」「この時間ってなんか意味あるの?」と。

けれど、「役に立つ人間であるべし」という経済的な規範が個人の価値観を100%決めるわけではないため、「役に立つかどうかがすべてじゃない」という内なる声も消えることはない。

一方では役に立つかどうかという生産性の論理を内面化しつつ、完全にはそうなりきれないことへの葛藤。この質問者の発言には、その日もっとも多くの人が頷いていた。

でも、「役に立つ」っていったいどういうことなのだろう。そして、なぜそれが「しんどい」のだろう。

そこから考えたい。