「なぜ東京に人が集まるのか?」→2つの超意外な理由とは?

「経済とは、土地と資源の奪い合いである」

ロシアによるウクライナ侵攻、台湾有事、そしてトランプ大統領再選。激動する世界情勢を生き抜くヒントは「地理」にあります。地理とは、地形や気候といった自然環境を学ぶだけの学問ではありません。農業や工業、貿易、流通、人口、宗教、言語にいたるまで、現代世界の「ありとあらゆる分野」を学ぶ学問なのです。

本連載は、「地理」というレンズを通して、世界の「今」と「未来」を解説するものです。経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの地理講師の宮路秀作氏。「東大地理」「共通テスト地理探究」など、代ゼミで開講されるすべての地理講座を担当する「代ゼミの地理の顔」。近刊『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「なぜ東京に人が集まるのか?」→2つの超意外な理由とは?

可容人口というのは、食料供給量と就業機会で決まるのですが、東京に人々が集まってくるのは、ひとえに就業機会が多いからといえます。

現在の東京都には、東京23区におよそ971万人、東京都下におよそ418万人、これに郡部、島部を合わせるとおよそ1399万人が住んでいます。

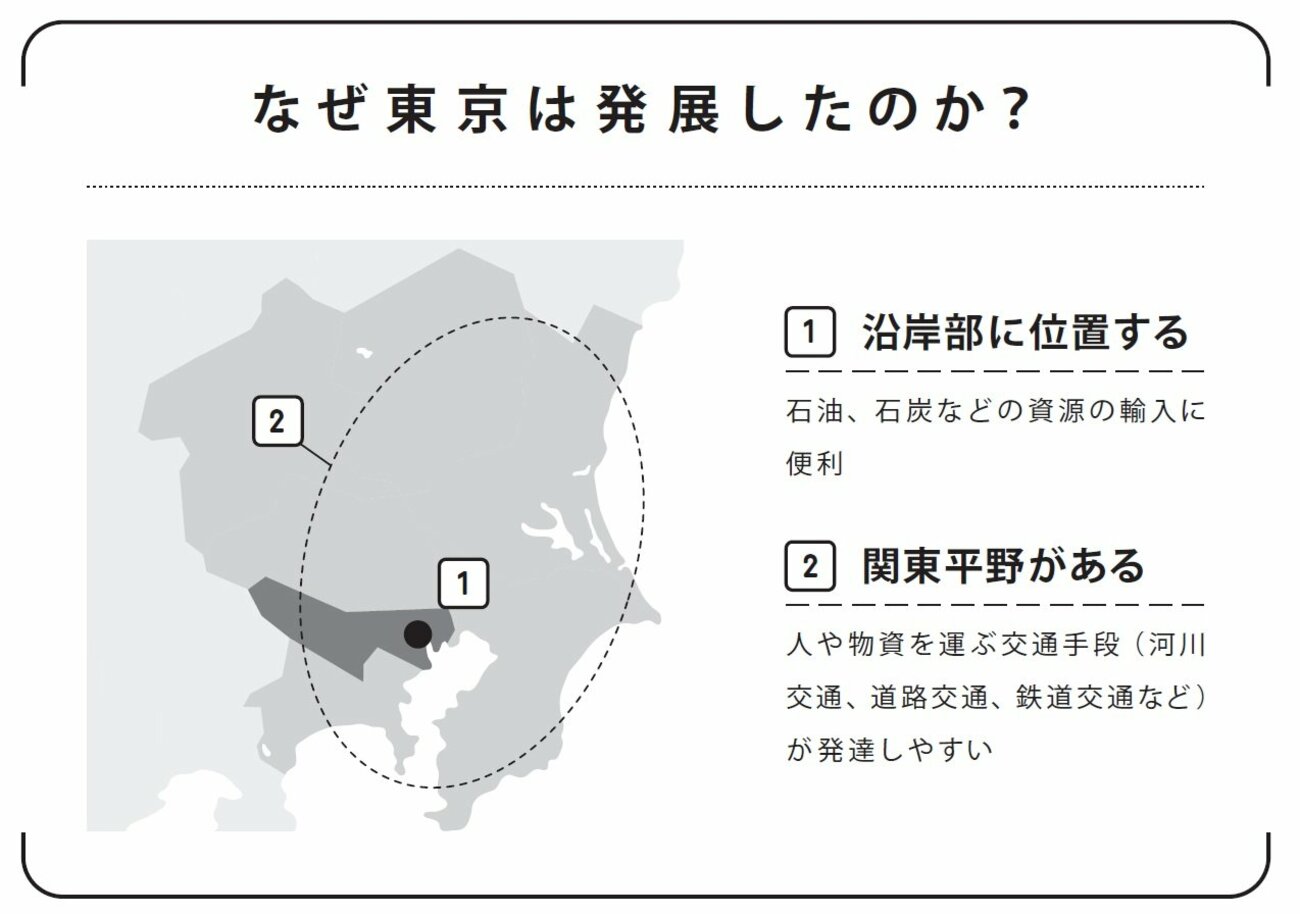

さらに神奈川、千葉、埼玉を含めた1都3県で考えると、およそ3675万人が生活をしていて、日本国内の最大市場です。日本の内需をとり込むためには、まず東京を念頭に置くでしょう。地理の視点で考えたとき、東京に人口が集まる要素は2つあります。

1つは、沿岸部に立地しているということ。日本はほとんどの資源を海外からの輸入に依存しています。これをさらに内陸深くに運ぶとなれば、輸送コストがかかり、事業の利益を圧迫します。実際、日本の工業地帯のほとんどは沿岸部に位置しています。

関東平野がもたらすもの

もう1つは後背地が広いということ。後背地とは、港湾や都市において影響を与える経済圏のことです。

地図帳で確認すると、関東平野は日本で最大の平野であることがわかります。平野とは、一般的に標高200m未満の土地を指します。こうした平野では、人や物資を運ぶための交通手段(河川交通、道路交通、鉄道交通など)が発達し、大都市が成立します。これを後背地が広いといいます。下図(なぜ東京は発展したのか?)を見てください。

出典:『経済は地理から学べ【全面改訂版】』

出典:『経済は地理から学べ【全面改訂版】』

関東平野という「土台」も東京の人口を支えているのです。逆に山が多い地域では交通手段が発達しにくいため、人々の往来が活発になりません。そういう地域では経済圏が小さいため、後背地は狭くなります。

視点を変えてみましょう。三大都市圏の中心都市、東京、大阪、名古屋には共通点がいくつかあります。