「全社員に買って配りました」

「入社する人への課題図書にしています」

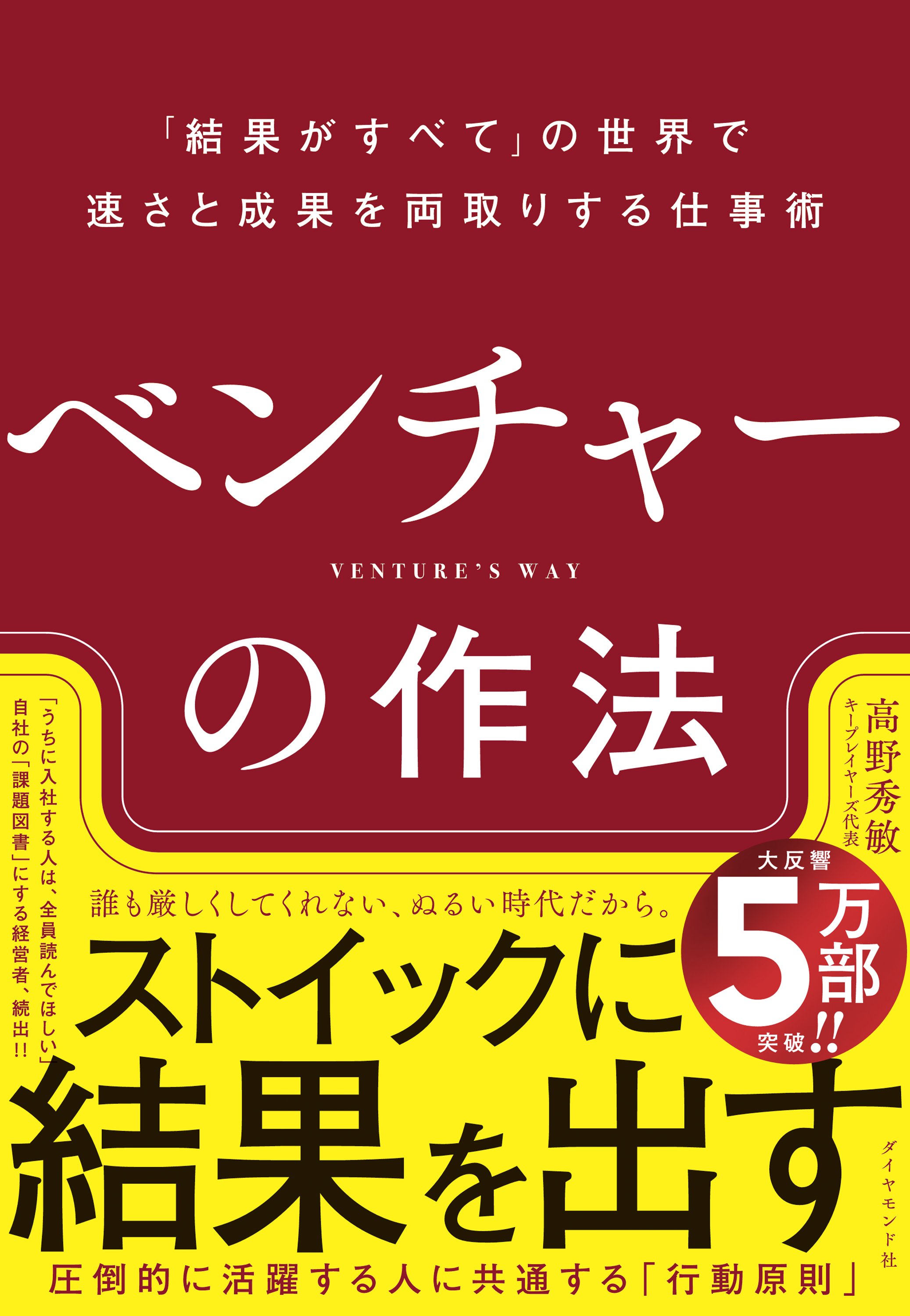

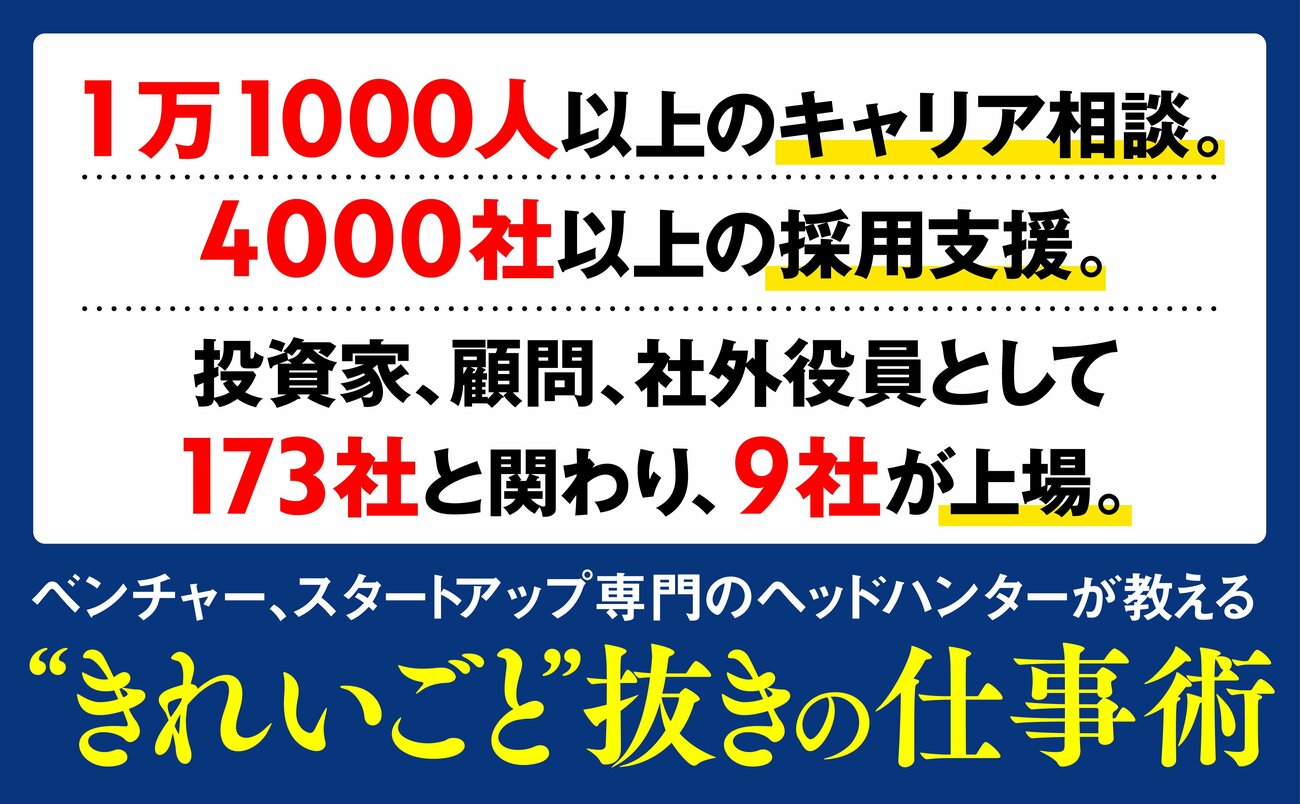

そんな声が多数寄せられているのが、書籍『ベンチャーの作法 -「結果がすべて」の世界で速さと成果を両取りする仕事術』です。1.1万人以上のキャリア相談、4000社以上の採用支援の経験がある高野秀敏さんが、ベンチャー流の「結果を出す働き方」をまとめました。

シーリングライト一体型プロジェクター「popIn Aladdin」や、世界的ヒットとなった「スイカゲーム」の開発者であり、現在はヘルスケアベンチャーに挑む起業家・程涛さんも、本書に共感した読者のひとり。同氏からお聞きしたベンチャー企業のリアルや、『ベンチャーの作法』からの気づきを、数回の記事に分けて紹介します(ダイヤモンド社書籍編集局)。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

ベンチャーの働き方の「理解が浅い人」の特徴

――「ベンチャーの働き方とギャップがある人」には、どんな特徴があるのでしょう?

弊社でいうと、大きく2つのパターンがあります。

ひとつは「大手企業から転職してきた人」、もうひとつは「専門職として入社した人」。

たとえば弊社では健康改善プログラムを提供しているので、最近は管理栄養士やトレーナーなど専門性の高い方にも社員として入ってもらっています。

専門職の方って、当然ながら自分の領域へのこだわりが強い。でもベンチャーって“絶対的に正しいこと”を求めているわけではないんですよね。

というより、新しいビジネスにおいて「正解」が見えることなんてほとんどありません。方向性さえ合っていれば、あとは試行錯誤で進めていくのが現実です。

それにベンチャーは常に状況が変わります。何が正解かなんて、誰にもわからない。その場その場で判断し、方向を修正していくことが当たり前なんです。

貫くより、「違っていた」と言う勇気が必要

たとえば、新しいキャンペーンを準備しているときに、直前になって新しい情報が入ってきて「こっちの方がいいかも」と思ったら、即座に方針を変えた方がいい。

営業でも開発でも同じです。やってみて違うと思ったら、すぐ修正。場合によっては全然別の方向に行くこともある。

正直、僕も「昨日と言ってることが違うな」と思う日がよくあります。でも、それは悪いことじゃない。昨日の判断が間違っていたなら、今日には「違いました」と言う必要があるんです。

ところが、専門職の方々はそれまで自分の専門領域の中だけで働いてきたケースが多く、ベンチャー的な柔軟さに慣れていなかったりするんです。

だから「昨日はああ言ましたよね?」などと反発されて、コミュニケーションコストが非常に高くなる。そこが一番のギャップなんですよね。こういう作法の違いに慣れてもらうまでが、やっぱり最初は大変でした。

でも『ベンチャーの作法』には、こういった意思決定の背景や根拠が言語化されている。だから、すごく共感できました。

社長が言うより「本に書いてある」のほうが伝わる

――それで、本書を社員の皆さんに配ってくれたんですね。

はい。この本を社員がきちんと読んでくれれば、社内のコミュニケーションコストはかなり下がると思ったからです。

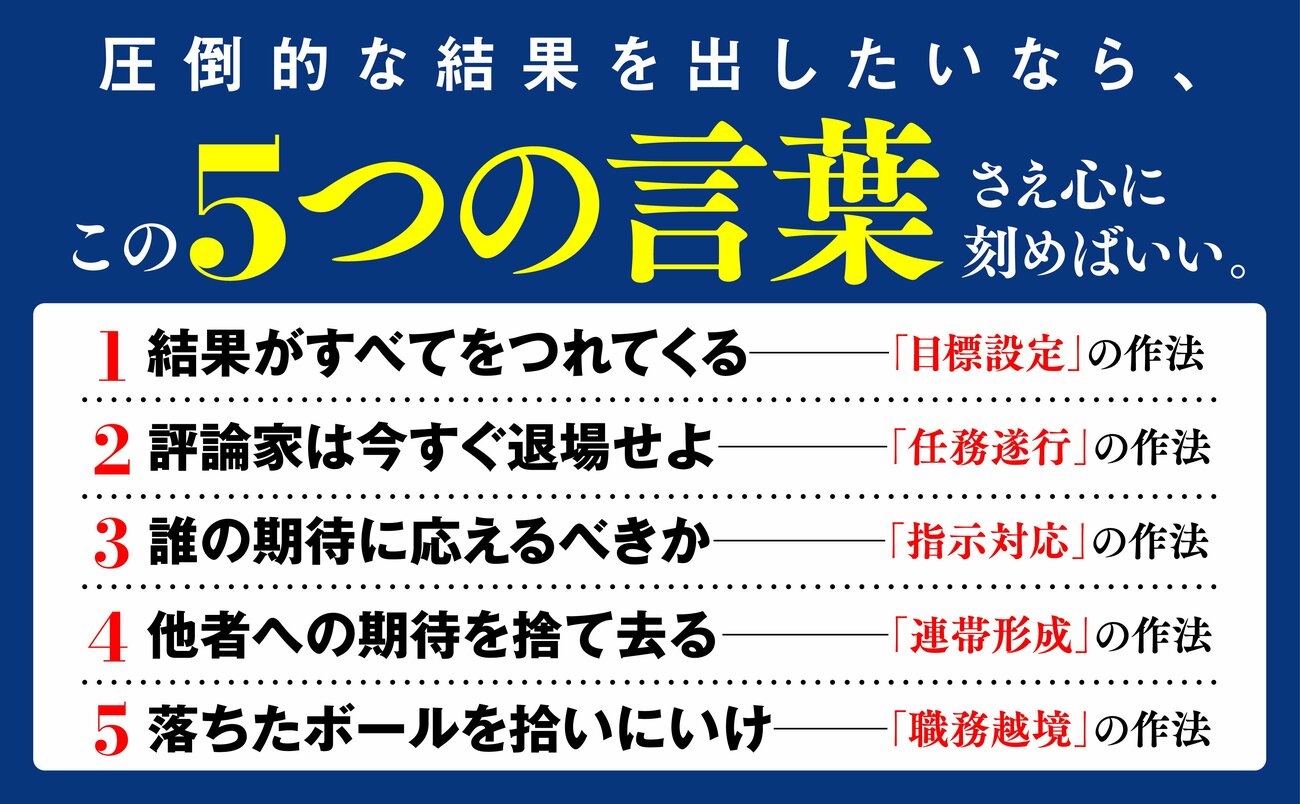

実際、本当に「この本のとおりにやってほしい」と思っています。「結果がすべて」とか「落ちたボールを拾う」とか、自分が伝えたいことがすでに全部書かれているので。

でも、僕の口から言うと“社長の都合”に聞こえてしまう。

それが、第三者である高野さんの言葉として「本当に伸びているベンチャーの特徴はこうなんです」と伝えてもらうと、みんなの受け取り方が違う。

もちろん、いきなり全部を実践するのは難しいでしょう。でも、自分が共感できたことから少しずつ取り入れてもらえたらいいなと思うんです。

程涛(てい・とう)

程涛(てい・とう)issin代表取締役CEO

2008年、東京大学大学院情報理工学系研究科創造情報学専攻の修士課程在学中に、研究成果のpopIn(ポップイン)インターフェースを元に、東大のベンチャー向け投資ファンドの支援を受けて、popInを創業。2015年に中国検索大手のBaiduと経営統合、2017年に世界初の照明一体型3in1プロジェクター popIn Aladdin(ポップイン アラジン)を開発し、異例のヒット商品となった。2021年issinを創業、スマートバスマットを商品化。2022年、popIn代表を退任。

(本稿は、書籍『ベンチャーの作法』に関連した書き下ろしです。書籍では「なにがあっても結果を出す人の働き方」を多数紹介しています。)