「新入社員、全員に配りました」「全社員への課題図書にしています」

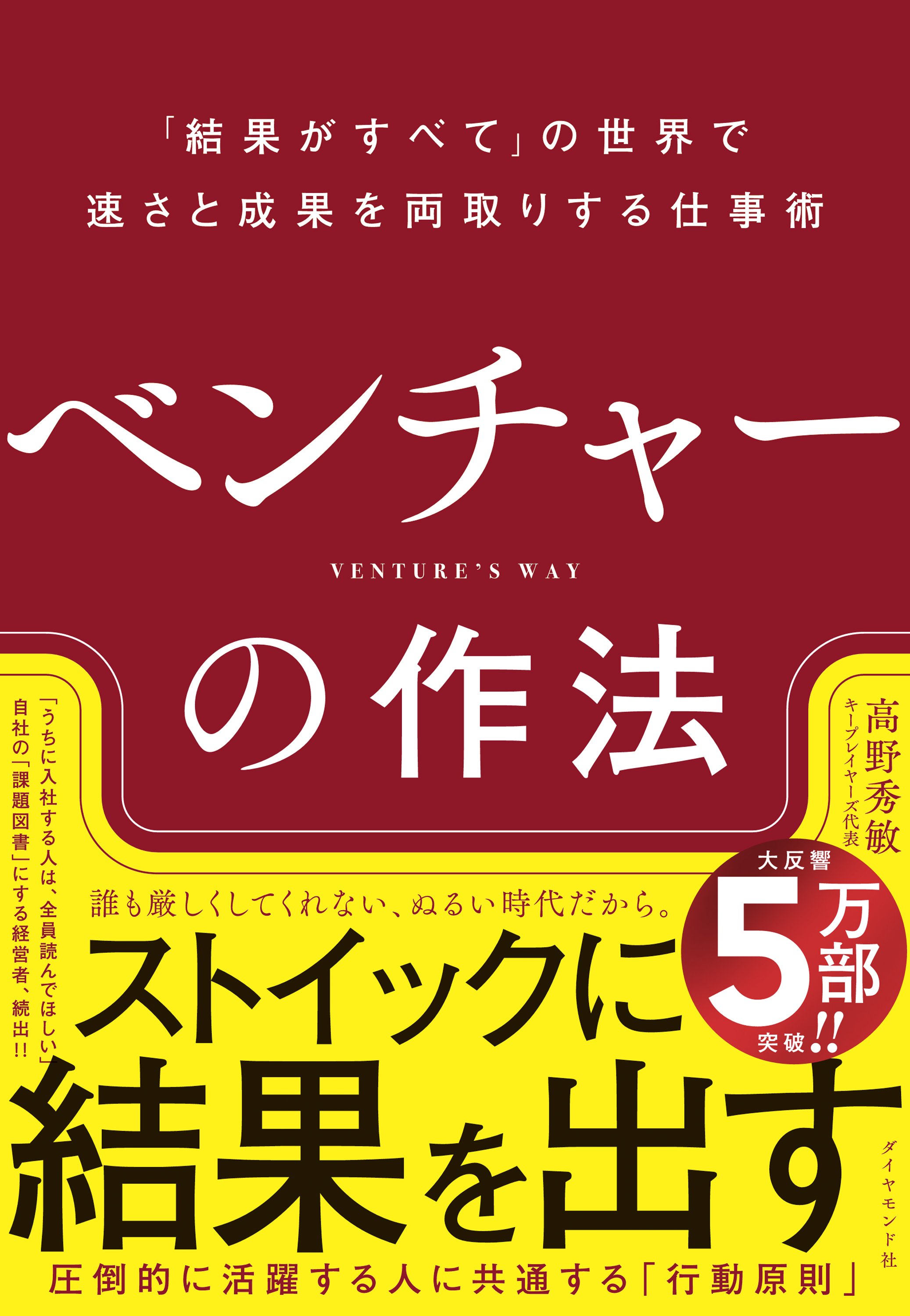

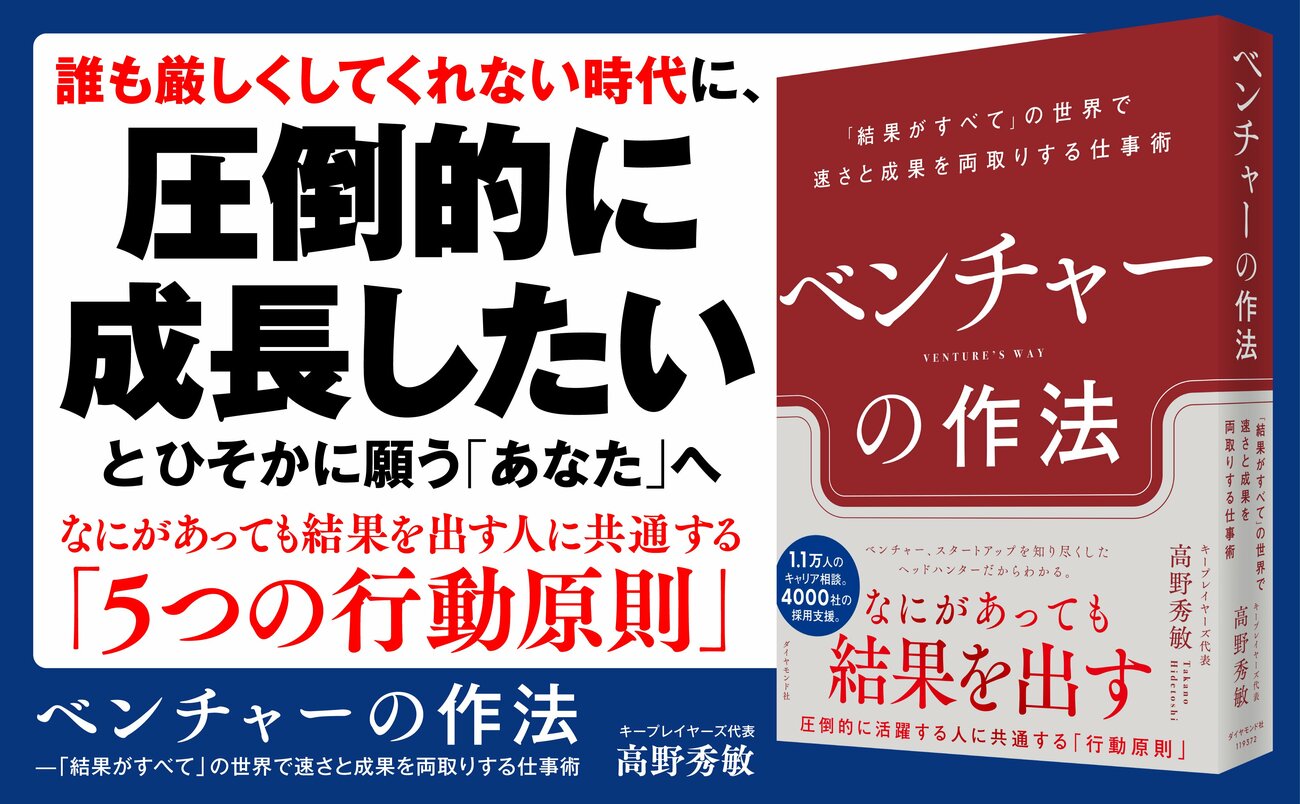

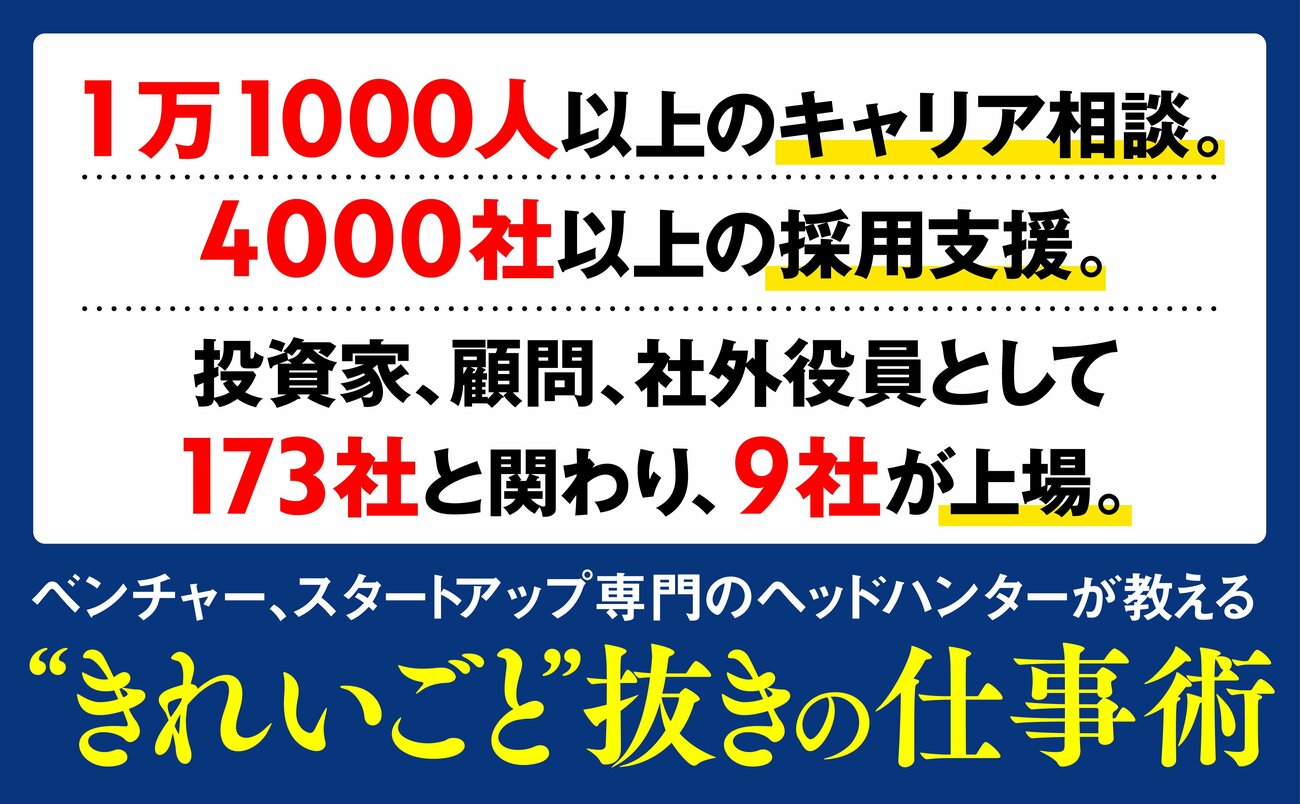

新年度を迎え、そんな声が多数寄せられているのが、書籍『ベンチャーの作法 -「結果がすべて」の世界で速さと成果を両取りする仕事術』です。転職エージェント「キープレイヤーズ」代表の高野秀敏さんが、1.1万人以上のキャリア相談、4000社以上の採用支援の経験から、ベンチャー流の「結果を出す働き方」をまとめました。“きれいごと”抜きの仕事論に、社員や経営者、ベンチャーや大企業を問わず、刊行直後から多数の感想が投稿される異例の反響となっています。

サステナビリティ領域で急成長中のベンチャー、Booost株式会社の代表取締役・青井宏憲さんも、本書に大いに共感し、全社員に紹介した経営者のひとり。この記事では、著者の高野さんと一緒にお話を伺いました(ダイヤモンド社書籍編集局)。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

意見するだけの「評論家」のような社員たちに伝えたかったこと

――『ベンチャーの作法』を全社員にお配りいただいたそうですが、この本からとくに何を学んでほしいと思ったのですか?

青井宏憲(以下、青井) まず前提として、大手企業からベンチャーに来た人の中には、最初はどうしても「ベンチャーを多少見下してるな」と感じることがあるんですよね。自分は動かずに、「この辺りに課題がある」と、ただ語るだけ。評論家的なスタンスになってしまうんです。

大企業における整った環境での素晴らしい経験と知見をお持ちの方々ですから、そういう人から見たらベンチャーには「至らない点」がいくつも見えて当然です。でも、「あなたも組織の一員ですよ」と伝えたい。そんな人たちの意識をどうやって変えていくかが、ずっと課題でした。

高野秀敏(以下、高野) その課題に対して、この本はヒントを示ましたかね?

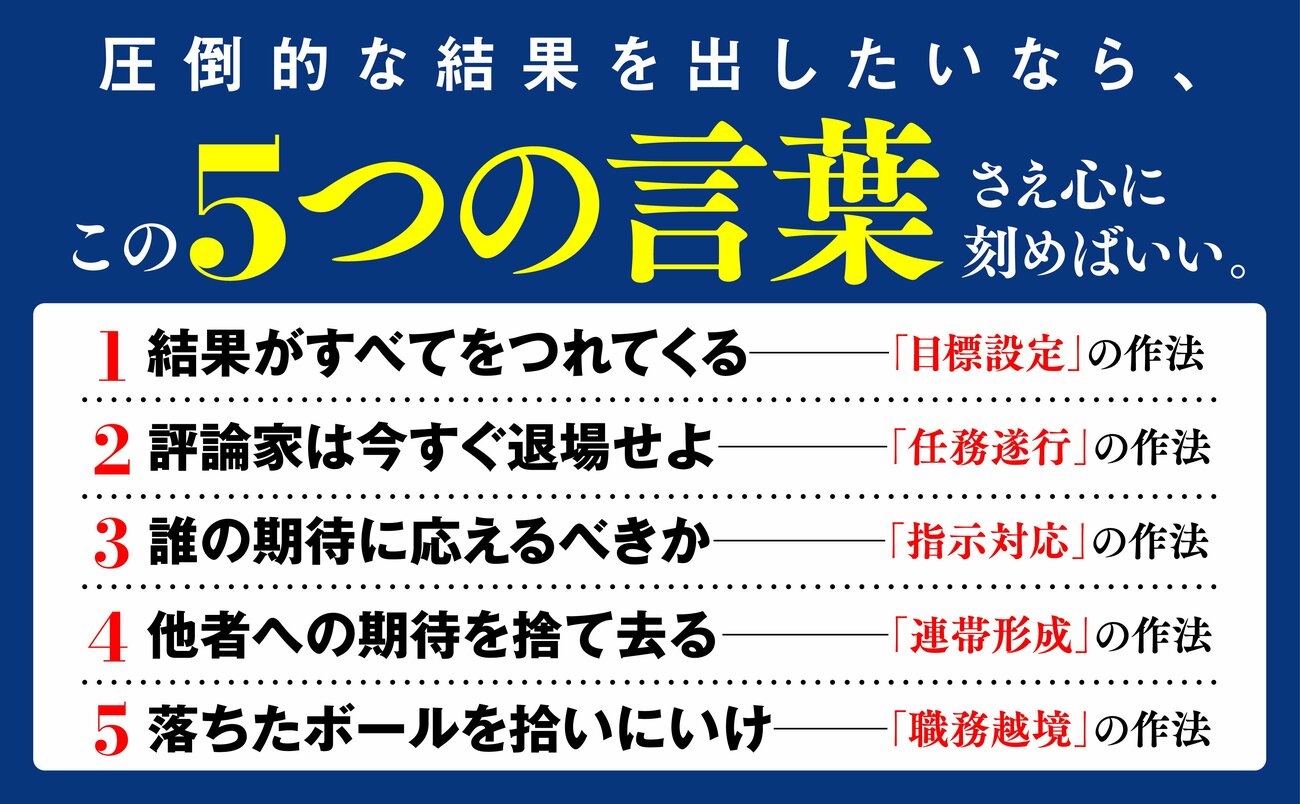

青井 もちろんです。『ベンチャーの作法』では、結果を出すために必要な「5つの作法」が紹介されています。そのすべてが私たちにとって重要でしたが、とくに響いたのは、やはり「行動力」に関する内容でした。

本の「はじめに」に、こう書かれています。

つねに行動を起こして、何かしらの結果を得て、それを振り返り、次につなげる。そうやって、さらに大きな結果を出す。PDCAをつねに回し続ける必要があります。

というよりも、

DDDDDDDDDCA

くらいのイメージです。

――『ベンチャーの作法』より

多くの人は「P(Plan)」ばかりしてしまうけれど、それよりもまず「Do(行動)」しようというメッセージです。うちのメンバーに足りないのは、まさにこの精神だと痛感しました。

任せたことは、いちいち聞かないでほしい

高野 「PDCAよりDDDDDDDDDCA」というフレーズには、とくに経営者から、とにかくたくさんの反応がありました。みんな、青井さんと同じようなことで悩んでいるのでしょう。

大手企業の友人に聞くと、「うちはPが4割くらい」と言ってました。勝手に手を動かすと怒られる。評価が下がる。そういう文化の中で長く働いてきた人にとって、「Pを飛ばしてDから始めよう」というのは大きなギャップになっているようです。

知り合いに、大手自動車メーカーからベンチャーに転職した人がいます。その人は、何かあるたびに社長に確認しに行っていたら、「任せたんだから、いちいち聞かないでください」って言われたそうです。「私、中途で入ってきたばかりですけど、決めちゃっていいんですか?」と、面食らったとか。

でも、勝手にやってほしくないことは、そもそも任せていないんですよ。ベンチャーって、そういう前提で動いてますから。

青井 めちゃくちゃ共感します。最初は「私が決めていいんだ」と驚く人も多いですよね。でも、経営者の立場からすると「任せたんだから、サクサク進めてくれよ」と思ってる。

たしかに、ときには「そこ、なんで確認しないの?」って驚くこともありますけど、それで怒ったりはしません。基本のマインドセットは「まずやってみる」でいてほしいです。

本の言葉が、「社内の共通言語」になってきた

――この本に対する、社内の人たちの反応はいかがでしたか?

青井 すごくよかったです。本の中で紹介されていた「人と人の間に落ちたボール(仕事)を拾え」という考え方も響いていて。

今、うちでは業務ごとに部門が分かれているんですが、新しいチャレンジをしていると、どうしても「担当があいまいな仕事」が出てくるんですよね。そういうのって、以前は誰かが嫌々拾っていました。でも、この本を全社員に配って以降、「ボールを拾う」という言葉が社内の合言葉になったんです。

高野 それは嬉しいですね。実際の行動にも変化はありましたか?

青井 ありました。私宛に個別にチャットで「これ、自分がやります」って言ってきてくれる社員が増えて。しかも、それまであまりそういうことがなかった人からも。

さらに最近は、「それ、『ベンチャーの作法』に書いてあったでしょ」と言いながら指示を出すマネジャーも出てきました。つまり本の内容が“社内の共通言語”になってきているんです。

高野 本がコミュニケーションの「ツール」になっている。著者としてこれほど嬉しいことはありませんね。

Booost株式会社 代表取締役

2010年に東証一部コンサルティング会社に入社し、スマートエネルギービジネスチームのリーダーを経て、2015年4月に企業価値向上をワンストップで実現するSustainability ERPの開発運営を行う当社を設立。グローバル85カ国19万2000拠点以上でプラットフォームが活用されている。スマートエネルギー全般のコンサルティング経験が豊富で、脱炭素化のためのソリューションとして、創エネ、省エネ、エネマネにも精通。2025年4月1日、Booost株式会社へ社名変更。

(本稿は、書籍『ベンチャーの作法』に関連した書き下ろしです。書籍では「なにがあっても結果を出す人の働き方」を多数紹介しています。)