本当に頭がいい人の文章からは「知的正直さ」を感じられる

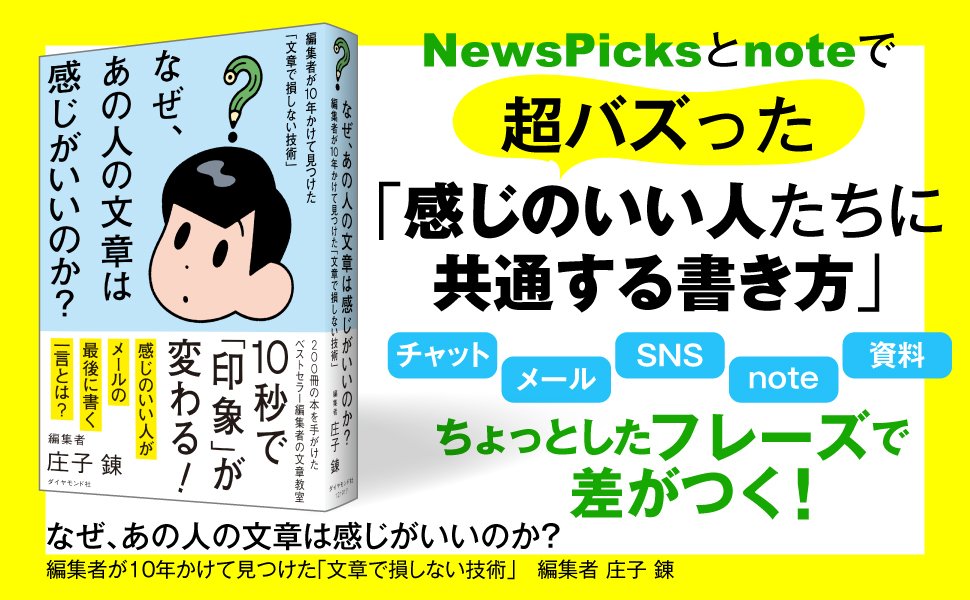

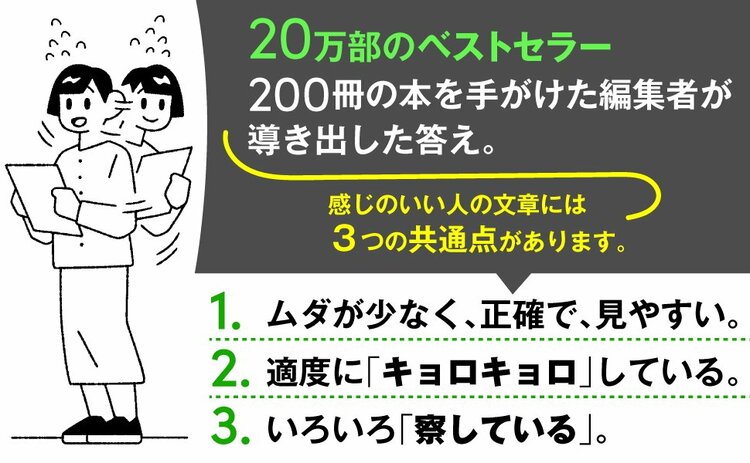

20万部のベストセラー、200冊の書籍を手がけてきた編集者・庄子錬氏。NewsPicks、noteで大バズりした「感じのいい人」の文章術を書き下ろした書籍『なぜ、あの人の文章は感じがいいのか?』(ダイヤモンド社)を上梓しました。

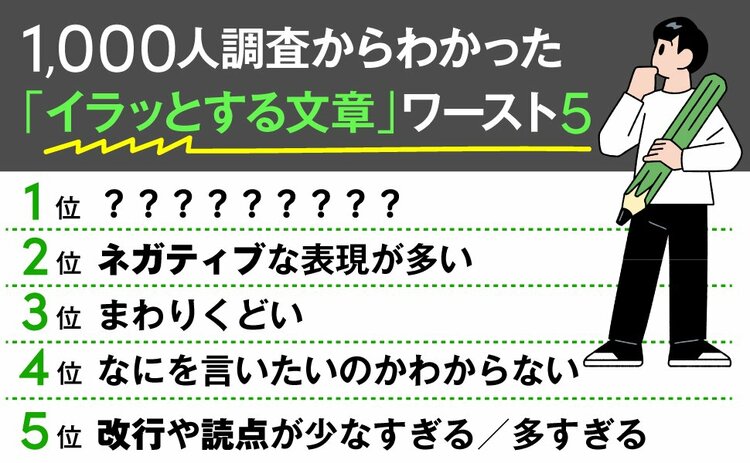

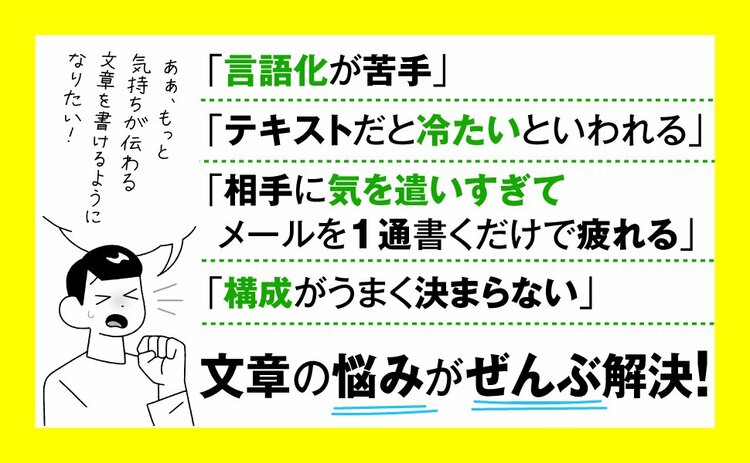

実は、周囲から「仕事ができる」「印象がいい」「信頼できる」と思われている人の文章には、ある共通点があります。本書では、1000人の調査と著者の10年以上にわたる編集経験から、「いまの時代に求められる、どんなシーンでも感じよく伝わる書き方」をわかりやすくお伝えしています。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

プライドの高い人の文章に欠けているものとは?

メールやチャットでやりとりをしているとき、こんなふうに思った経験ありませんか?

「文章は読みやすいんだけど、なんか鼻につく」

「正しいんだけど、読むとイラッとする」

「いちいち上から目線だから、やれやれって感じ」

たとえば、次のようなチャットです。

==================

みなさん、先日のプロジェクトお疲れ様でした。

私としては、もう少し細部まで詰められたのではないかと思います。

特に、北嶋さんの担当部分については、私が以前から指摘していた通りの問題点が見受けられました。

私だったらこうします…と、事前にアドバイスしておけば良かったですね。

私はこの分野の経験が多いので、どうしても気になってしまいました。

==================

さて、どう感じたでしょうか。

たしかに、相手のほうが知識も経験も豊富なのだろうし、書いている内容はいずれも正論ではある。

けれども、すっと心に届かない。むしろイラッとする。この人は謙虚さが足りないのではないか? そう感じさせる文章を書く人っていますよね。

とりわけ社歴、役職、資格、学歴に対して過剰なプライドやコンプレックスをもっている人は、そうした文章を書きがちな気がします。一般に聞き慣れない言葉を駆使し、上から目線で決めつけてくる――。

本人も悪気はないのかもしれません。もしかしたら、他者からの評価を気にするあまり、自己顕示欲が強くなっている可能性もあります。

ただ周囲から見れば、やっぱり「一緒に仕事しづらいな」と思ってしまう。それが正直なところではないでしょうか。

そうした文章を書く人に足りないもの。それが「知的正直さ」です。

知的正直(Intellectual Honesty)とは、上智大学名誉教授の渡部昇一さんが著書『知的生活の方法』のなかで使った言葉です。

知的正直さをもつ人は、自分の知識をひけらかしたり、意見を押しつけたりしません。よくわからないのにわかったふりをすることもありません。「自分の考えが絶対とは限らない」という前提に立ち、相手の意見をていねいに聞こうとします。

これはソクラテスが言うところの「無知の知」に通じるものがあります。

無知の知とは、「自分が無知であることを知っている」ということ。「自分が知っていることは全体のごく一部にすぎない」という謙虚な姿勢のことです。

ぼくはこれまで1000人以上に取材してきてひしひしと感じるのですが、どんな業界であれ、一流と呼ばれる人たちほど、安易に断言したり、自説を押しつけたりしません。わからないことは「わかりません」と言います。そして常に相手へのリスペクトを忘れません。本当にそうなんです。

相手の立場に関係なく、常に謙虚。感謝の気持ちを忘れない。

その知的正直さは文章にも表れるものです。

1988年東京都生まれ。編集者。経営者専門の出版プロデューサー。株式会社エニーソウル代表取締役。手がけた本は200冊以上、『バナナの魅力を100文字で伝えてください』(22万部)など10万部以上のベストセラーを多数担当。編集プロダクションでのギャル誌編集からキャリアをスタート。その後、出版社2社で書籍編集に従事したのち、PwC Japan合同会社に転じてコンテンツマーケティングを担当。2024年に独立。NewsPicksとnoteで文章術をテーマに発信し、NewsPicksでは「2024年、読者から最も支持を集めたトピックス記事」第1位、noteでは「今年、編集部で話題になった記事10選」に選ばれた。企業向けのライティング・編集研修も手がける。趣味はジャズ・ブルーズギター、海外旅行(40カ国)、バスケットボール観戦。

※この連載では、『なぜ、あの人の文章は感じがいいのか?』庄子 錬(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集して掲載します。