ツイッター買収は“脱線”ではなく“本領発揮”

そのマスクがツイッター(現X)を巨額の資金を投じて買収するという行動に出た。

いよいよ電気自動車業界が「普通の競争」に突入しようとしていた当時、SNSのウェブサービスなどにかまけている場合ではないのではないか――誰もがそう思った。

普通の起業家や経営者、資本家であればこんなことは決してしない。

しかし、これこそマスクの本領発揮だ。

冒険家にとっては、ツイッターの買収は十分に意義と意味のあるものだった。

『Breaking Twitter』が映し出す「マスクの真実の姿」

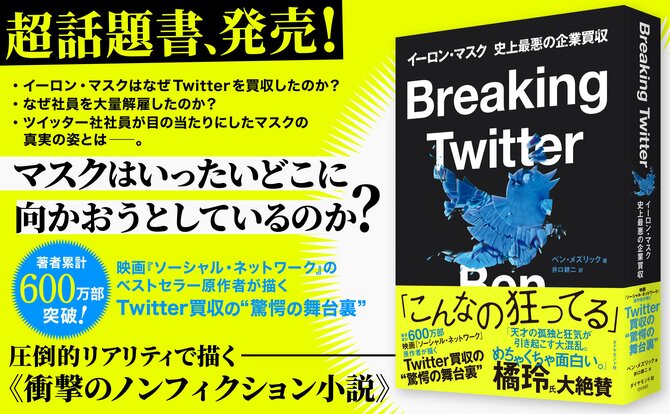

本書『Breaking Twitter』は、膨大な量の資料を読み込み、多くの関係者に直接取材した著者による企業買収劇だ。その物語は劇的であると同時にこっけい極まりない。

本書の最大の美点は、買収騒動のプロセスを詳細に描写することによって、イーロン・マスクという人物の本質を見事に浮かび上がらせたことにある。

アイザックソンによる伝記がマスク公認の「正史」であるのに対して、本書は「外伝」の観がある。

騒動に巻き込まれたツイッター社の人々――エスター・クロフォードをはじめとして、マスクがトップになった翌日に姿を消したツイッター社の広告営業の大黒柱レスリー・バーランドやサラ・パーソネット、その仕事を引き継いだロビン・ウィーラー、急激な変化に戸惑いつつもできる限りの居残りを決めたマーク・ラムゼイ、安全性管理のリーダーだったヨエル・ロス――が目撃したマスクは、正史よりも直截にこの「世紀の奇人の正体」を伝えている。

次回からは、本書から僕が読み取ったイーロン・マスクの人間像について書き綴る。

(本書は『Breaking Twitter イーロン・マスク 史上最悪の企業買収』に関する書き下ろし特別投稿です)

【執筆者】楠木建(くすのき・けん)

経営学者。一橋大学特任教授(PDS寄付講座・競争戦略およびシグマクシス寄付講座・仕事論)

専攻は競争戦略。著書として『楠木建の頭の中 戦略と経営についての論考』(2024年、日本経済新聞出版)、『絶対悲観主義』(2022年、講談社)、『逆・タイムマシン経営論』(2020年、日経BP、杉浦泰氏との共著)、『ストーリーとしての競争戦略:優れた戦略の条件』(2010年、東洋経済新報社)などがある。

経営学者。一橋大学特任教授(PDS寄付講座・競争戦略およびシグマクシス寄付講座・仕事論)

専攻は競争戦略。著書として『楠木建の頭の中 戦略と経営についての論考』(2024年、日本経済新聞出版)、『絶対悲観主義』(2022年、講談社)、『逆・タイムマシン経営論』(2020年、日経BP、杉浦泰氏との共著)、『ストーリーとしての競争戦略:優れた戦略の条件』(2010年、東洋経済新報社)などがある。