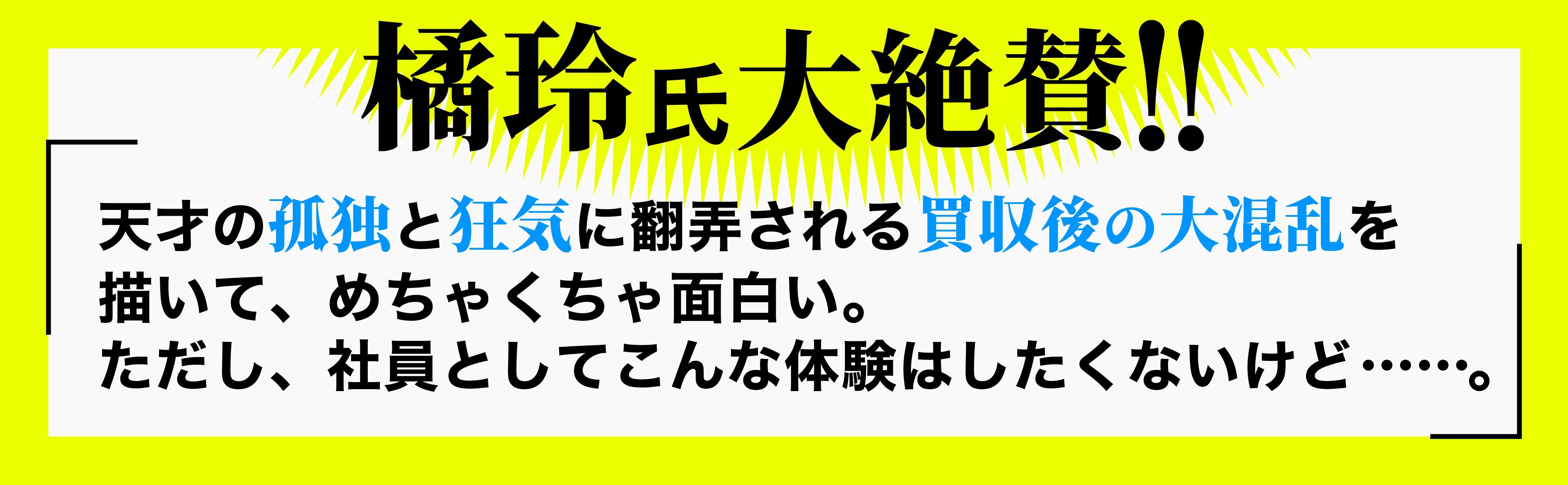

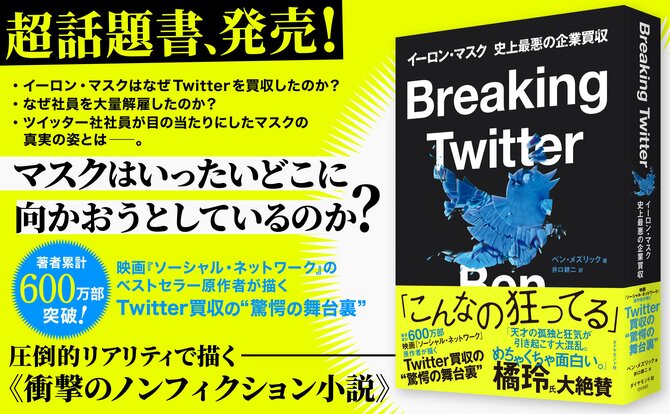

イーロン・マスクによるツイッター買収劇とその後の混乱を描いた『Breaking Twitter イーロン・マスク 史上最悪の企業買収』(ベン・メズリック著、井口耕二訳)。著者は大ヒット映画『ソーシャル・ネットワーク』原作者、ベン・メズリック。本書はメズリック氏による関係者への徹底的な取材をもと、マスクの知られざる顔に迫る衝撃ノンフィクション小説だ。「生々しくて面白い」「想像以上にエグい」「面白くて一気に読んだ」など絶賛の感想が相次いでいる本書。今回は本書の発売を記念し、ツイッター買収騒動の最中にツイッター全社集会で「イーロン・マスクが語ったこと」を一部抜粋・再編集してお届けする(全3回のうち第1回/第2回に続く)。

Photo: kovop58/Adobe Stock

Photo: kovop58/Adobe Stock

ツイッターへの「愛」と「デジタルな広場」論

レスリーは、まず、どれほどツイッターを愛しているかを語ってくださいと打ちやすい球を投げた。

これにマスクは「ツイートしたとおりで、文字どおり、私はツイッターを愛しています」と回答。

なぜですかとレスリーがたたみかけると、マスクは、マスメディアというネガティブなレンズを通すことなく大勢の人々とコミュニケーションを取れるからだと返す。

続けて、ツイッターは「デジタルな広場(タウンスクエア)」であることが大事なのだと付け加えた。

「実際の広場に100万人を集めることはできませんが、ツイッターなら100万人を集められますから。

これは、民主主義が機能するために必要欠くべからざる大事なことです。

民主主義がきちんと機能するには、言論の自由があって自由にやりとりできることが必要だと私は思うのです」

「言論の自由」と「喧伝の自由」は違う

マスクはさらに掘り下げる。

「言論の自由(フリーダム・オブ・スピーチ)と喧伝の自由(フリーダム・オブ・リーチ)というものがあり、このふたつは違うと思うのです。

誰であれ、タイムズスクエアの真ん中に立ち、好きなことを語れます。

それこそ、ホロコーストなどなかったと主張するのも問題はありません。

でもだからといって、その主張を何百万人もの人に広げる必要があるという話にはならないわけです。

法律が許す範囲であればどれほどひどいことであっても言えますが、それを広げる必要はありません。

そして、ツイッターは、その逆をなるべくたくさん、世界をなるべくたくさん、取り込むように努力することが求められていると私は考えています」

ツイッターで「多様性」と「快適性」の共存を目指したい

ヨエル・ロスのチームがやっているようなモデレーションが必要な場合もある、ただ、「法律に認められた」言論の自由を制限してしまうことなくやらなければならないのだと言っているようにも聞こえる。

同時に、ツイッターの登録ユーザー数を増やしたいと考えていることもまちがいない。対話に参加するチャンスを多くの人に与えたいわけだ。

「世界をなるべく多くツイッターに取り込みたい。できるかぎり幅広い属性の人々を取り込みたい。

そのためには、ツイッターにいるのが心地よいと感じてもらわなければなりません。

逆に、苦しい思いや不快な思いをしたら、ツイッターを使いたいと思うはずがありません」

少なくともここまではもっともな話ばかりで、マークのパソコンでは、いい感じなんじゃないかというスラックチャンネルが会議ウインドウの横に出始めた。

「言いたいことを言える一方で、気持ちよく使えるようにもしなければならず、そのバランスを上手に取ることが大事なのだと思います。そうでなければ、使ってもらえなくなります」

そういう話なら誰も反対しないよなとマークは思った。

(本稿は『Breaking Twitter』から本文を一部抜粋、再編集したものです)