20年以上コンサルティング業界で培った経営戦略を人生に応用した『人生の経営戦略』の著者・山口周氏と『君は戦略を立てることができるか』の著者・音部大輔氏。初対面ながら意気投合した両氏が、「戦略論」について熱く語り合った。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局)

なぜいま、戦略論なのか

――山口さんの新刊『人生の経営戦略』と、音部さんの新刊『君は戦略を立てることができるのか』が、いずれも大きな反響を呼んでいます。

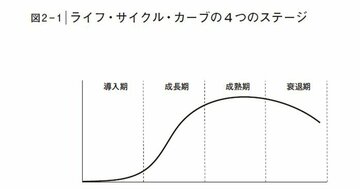

山口周(以下、山口) 戦略本というと、1970年代から80年代にかけてベストセラーになった、マイケル・ポーターの『競争の戦略』や、大前研一の『企業参謀』などが思い浮かびます。その後、2000年代前半にも『ブルー・オーシャン戦略』などがブームになり、いろいろな戦略コンセプトが流行りました。

そこから経営のトピックはITや組織系へと移っていき、戦略の本でちゃんと売れたものは、あまりなかったのではないかと思います。

なので、音部さんの本が大型書店のベストセラーランキングで1位になっているのを見て、いま久しぶりに戦略論が来ているなという感じがしました。

音部大輔(以下、音部) 日ごろ、戦略という言葉をなんとなく使ってはいるけれど、「戦略について説明しろ」と言われたら、案外困ってしまうのではないでしょうか。

いわゆるビジネスパーソンで、戦略を立てたことがない人はほぼいないと思うのですが、本来どうやって戦略を立てるべきなのを分かっている人は少ない。そういう人に刺さったのかなと思います。

山口 例えばポーターの本などを読んで、戦略を立てる参考にしようとしても、なんだか無理やり適用しているようで「本当にこれでいいのかな?」と思ってしまうんですよね。

そもそもポーターの『競争優位の戦略』(※前述の『競争の戦略』の実践版)は700ページ近くあって、チェックすべき項目も40以上ある。とても普通の人間の思考力では扱いきれません。

かたや、音部さんの『君は戦略を立てることができるか』では、戦略が「目的達成のための資源利用の指針」と定義されています。

つまり、目的と資源こそが戦略を規定するのであり、この2つだけを見ればいい。これが、音部ロジックのエレガントなところです。「オッカムの剃刀」で言われるように、物事はシンプルなほうが大体正しい。

音部 シンプルであるがゆえに、再現しやすかったのかもしれません。戦略というものの距離が近づいて「これだったらやれそうだ」という感覚を、読んだ人に持ってもらえたのかなと思います。

つねづね思っていたのですが、経営戦略論はあくまで「戦略的な経営」のためのものであり、日常的な「ビジネス戦略」には必ずしも適していない。

業務用のトラックに乗って日常の買い物に行くようなもので、道具として合っていないんです。

日本人は、戦略が苦手

山口 音部さんも書かれていましたが、日本人独特の感覚として、「戦略」をどこかないがしろにするようなところがあります。

戦略を立てて、非常に少ない労力や資源を効果的に使うことによって成果を出すということに対して、ある種の「ずる賢さ」や「汚さ」のようなものを感じてしまう。

第二次世界大戦時の日本軍の作戦要綱を読んだことがあるのですが、書かれているのが「断固として決行」とか「天皇の御心に沿うべし」とか、作戦ではなくてただの掛け声なんです。とにかく気合が重要なのであって、合理的に考えて「これは無理です」などと進言した参謀が更迭されたりしている。

音部 実際のビジネス現場でも、そういうポエムのような戦略方針に遭遇することは多々あります。非常に抽象的で美しい言葉が並んでいるものの、具体的な行動にはまるでつながらない。

ただ、そういう言葉を発信する人が人格者だったりすると、何を言ってもみんなが感動してしまう。もちろん「よし、頑張るぞ」とメンバーに思わせる力があるのは結構なのですが、目的が定義されていないので、成功がおぼつかない上に、実行段階で問題が生じます。

山口 僕がその昔、電通時代にある企業を担当していた頃のエピソードなのですが、年に一回、メディアパフォーマンスレビューというレポートを作成する必要があったんです。商品ごとにいくら使って、どのメディアに出稿し、県別の売上パフォーマンスがどう変わったかを分析するものですが、当時の脆弱なパソコンでやるので本当に大変な作業でした。

僕はこの作業が本当にいやで、マーケティングプランナーがやる仕事ではないと思っていたので、プログラムを作って派遣スタッフ2人に任せられる仕組みを構築したんです。

するとある日、先輩から「お前って本当に、いつも早く帰ることばかり考えているよな」と怒られました。

電通は残業代が高かったので、40人のチームで50時間ほどの残業がなくなるのは、経営的には相当なコスト削減になっていたはずです。でも、そういう知恵と工夫を使って効率化することを、なぜか「美しくない」とか「あるべき姿ではない」と考える傾向がある。

音部 私は長く外資で働いてきましたが、途中から日本企業に入って驚いたのは、会議の長さです。最初は「おかしいな」と思っていたのですが、100年も続いている会社が無駄な習慣を残しているはずがない。何か機能があるはずだと考えました。

そこで、長い会議を観察していると、みんなパソコンを持参して別々のことをやりながら会議を続けている(笑)。ただ、それを繰り返していると「同じ釜の飯効果」が発生するんです。同じ長い会議の場にいることで、次第にユニティが生まれ、「俺たちはチームだ」という感覚が出てくる。チーム意識を持つために、わざわざ長い会議をしているようなものです。

なぜそこまでしなくてはならないかというと、「共通言語」としての戦略がないからです。目的が曖昧で、投入可能な資源も明言されていない。そういうふんわりした状況でオペレーションせざるをえないとなると、仲間意識でもないとやっていられないんです。

山口 それだけのために、長時間一緒にいるという仕組みが必要とされる。実にムダな時間だと思います。

(第2回に続きます)

1970年東京都生まれ。独立研究者、著作家、パブリックスピーカー。ライプニッツ代表。

慶應義塾大学文学部哲学科卒業、同大学院文学研究科修了。電通、ボストン コンサルティング グループ等で戦略策定、文化政策、組織開発などに従事。

『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』(光文社新書)でビジネス書大賞2018準大賞、HRアワード2018最優秀賞(書籍部門)を受賞。その他の著書に、『武器になる哲学』(KADOKAWA)、『ニュータイプの時代』(ダイヤモンド社)、『ビジネスの未来』(プレジデント社)、『知的戦闘力を高める 独学の技法』(日経ビジネス人文庫)など。

音部大輔(おとべ・だいすけ)

17年間の日米P&Gを経て、ダノンやユニリーバ、資生堂などでマーケティング担当副社長やCMOとしてブランド回復を主導。2018年より独立、現職。家電、化粧品、輸送機器、放送局、電力、広告会社、D2C、ネットサービス、BtoBなど国内外の多様なクライアントのマーケティング組織強化やブランド戦略立案を支援。博士(経営学 神戸大学)。著書に『なぜ「戦略」で差がつくのか。』(宣伝会議)、『マーケティングプロフェッショナルの視点』(日経BP)、『The Art of Marketing マーケティングの技法-パーセプションフロー・モデル全解説』(宣伝会議、日本マーケティング学会「日本マーケティング本大賞」で2022年の大賞受賞)などがある。最新刊『君は戦略を立てることができるか』。

------

1981年生まれ。浪人中に大学受験サービス「ミルクカフェ」

(2025年7月3日15:00 書籍オンライン編集部)