プレゼン資料は、「読ませるもの」ではありません。“込み入った話”を言葉だけで伝えようとすると、どうしてもまどろっこしい表現になり、非常にわかりにくい説明になりがちです。そんな時に必要なのは、伝えるべき内容の「本質」を、直観的に理解できるように「図解化」する技術。プレゼン資料は「見せるもの」なのです。そこで、累計40万部を突破した『社内プレゼンの資料作成術』シリーズの著者で、ソフトバンク在籍時には孫正義社長に直接プレゼンをして「一発OK」を次々と勝ち取った実績を持つ前田鎌利さんと堀口友恵さんに、プレゼン資料を「図解化」する技術を伝授していただきます(本連載は『プレゼン資料の図解化大全』から抜粋・編集してお届けします)。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

「シンプルな機能」だけを使用する

わかりやすいプレゼン資料をつくるためには、「アニメーション」や「画面切り替え」を上手に使う技術も必要となります。

ただし、「インパクトを与えたい!」「面白そうに見せたい!」といった曖昧な理由で、無闇に「アニメーション」「画面切り替え」を使うのはやめたほうがいいでしょう。余計な演出は、見る人を白けさせるだけですし、プレゼンそのものの信憑性・信頼性を傷つけることすらあり得るからです。

特に、社内プレゼンは、なるべく手短かに、シンプルに行うことが求められますから、「基本的には使わない」というスタンスでいるくらいでちょうどいいでしょう。

基本的には「相手の目線を誘導する」「理解を助ける」「“ネタバレ”を防ぐ」といった明確な理由がある場合にのみ、最小限の「アニメーション」と「画面切り替え」を使用することをおすすめします。

また、あまり大袈裟な演出をするのはビジネス・プレゼンにはそぐわないので、次に掲げる機能のみを使用するようにしています。

〈使用するアニメーション〉

●PowerPoint:フェード

●Keynote:ディゾルブ

〈使用する画面切り替え〉

●PowerPoint:フェード、変形(PowerPoint Office365から)

●Keynote:ディゾルブ、マジックムーブ

相手の「目線」を誘導する

「フェード」(パワーポイント)と「ディゾルブ」(キーノート)は、「アニメーション」や「画面切り替え」の設定をかけたテキストや図形がフワッと表示される機能です。非常に自然な動きなので、とても使い勝手のよい機能といえるでしょう。

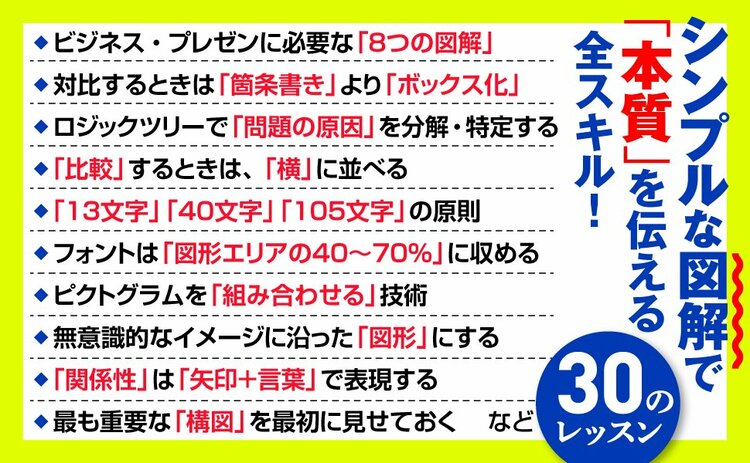

【図-1】は、この「アニメーション」の使用例です。

まずグラフだけを見せた上で、「12月 (経費)150%増」というグラフが意味することを表示し、さらに、「だから、対策が必要」というキーメッセージを見せるわけです。

このように、「フェード」「ディゾルブ」の機能を使って、1つひとつの要素を順番に見せていくことで、“ネタバレ”を防ぐとともに、相手の「目線」を誘導していきます。

口頭で伝える内容とスライドに表示する内容を一致させることで、ひとつずつ確実に相手にインプットしていくことができますし、その場にいる全員の理解の進度を揃えるという効果も得られます。

「変形」「マジックムーブ」を効果的に使う

「画面切り替え」も、「フェード」と「ディゾルブ」が基本です。

そのほかにも、「さざ波」「渦巻き」など、派手な動きをする機能もありますが、ビジネス・プレゼンでは、大袈裟すぎて逆効果になりますので使用しない方がいいでしょう。

ただし、ひとつだけ例外があります。

それが、「変形」(パワーポイント)と「マジックムーブ」(キーノート)です。

これらは、連続した2枚のスライドの間で同じテキストやグラフを使うときに、1枚目のスライド上の位置から2枚目のスライド上の新しい位置に移動したことを視認できる機能です。

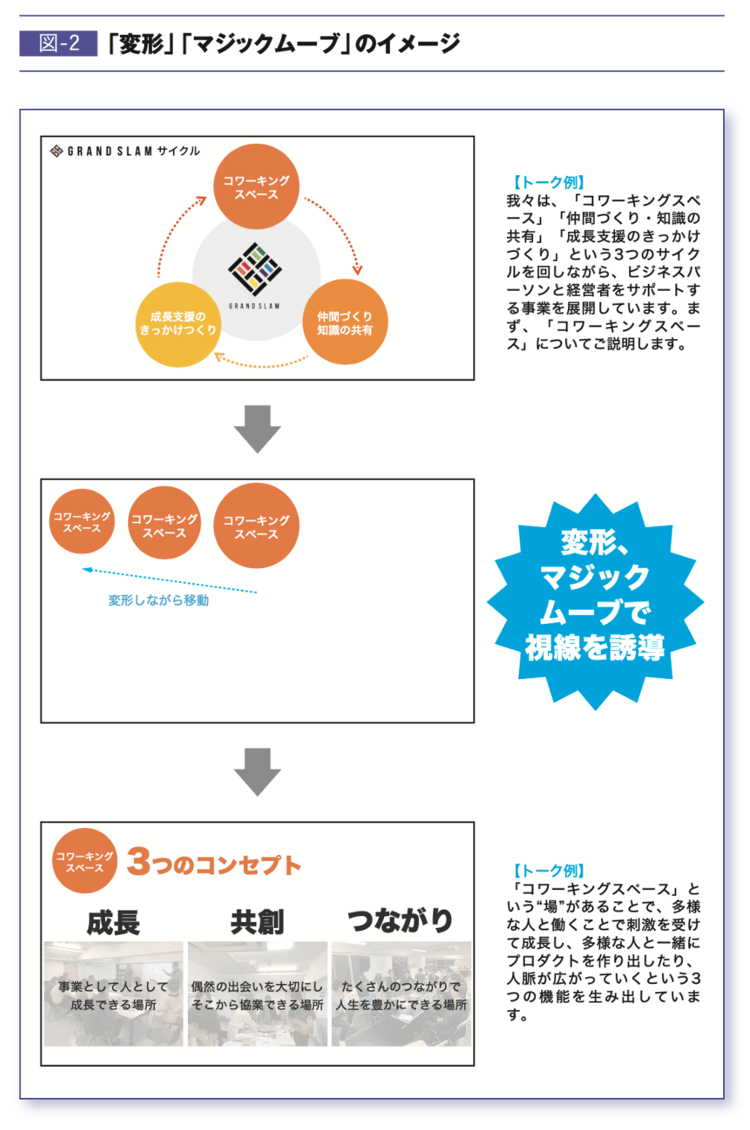

たとえば、【図-2】のように、キーメッセージの一部を切り取って、次のスライドに動かし、そのテキストについて詳細説明を展開するときに活用します。

1枚目のキーメッセージの一部が2枚目のスライドに移動したことを目で追うことができるので、決裁者は2枚のスライドの因果関係を直観的に理解しやすくなります。

そして、この「流れ」を繰り返すことで、3つのポイントについて、スムーズにわかりやすく伝えることができるというわけです。

このように、「変形」「マジックムーブ」は、図解スライドを効果的に見せるうえで、非常に優れた機能ですので、必要に応じて上手に使いこなしてください。

オンライン・プレゼンで「画面切り替え」はNG

ただし、オンライン・プレゼンでは通信遅延が生じやすいため、「画面切り替え」はあまり使わないほうがよいでしょう(「アニメーション」は通信遅延が起きることはほとんどないようです)。

その代わりに、オンライン・プレゼンには、Zoomなどのアプリに備えられている「ペン機能」や「ポインター機能」を使えるというメリットがあります。

通信遅延や企業文化など何らかの事情で「アニメーション」「画面切り替え」が使えない場合には、「ペン機能」「ポインター機能」で代替するといいでしょう。

特に、文字量の多いプレゼン資料をオンライン環境で使用する場合には、これらの機能を上手に使うことで、決裁者の目線を誘導するなど、効果的なプレゼンをすることができるようになります。

この機能がない会議アプリもありますが、その場合には、パワーポイントの「デジタル ペン」の機能を使えば同様の効果を得ることができますので、ご活用ください。

(本稿は、『プレゼン資料の図解化大全』より一部を抜粋・編集したものです)

1973年生まれ。ソフトバンクモバイルなどで17年にわたり移動体通信事業に従事。ソフトバンクアカデミア第一期生に選考され、プレゼンテーションにおいて第一位を獲得する。孫正義社長に直接プレゼンして幾多の事業提案を承認されたほか、孫社長のプレゼン資料づくりも数多く担当。2013年12月にソフトバンクを退社、株式会社固を設立して、プレゼンテーションクリエイターとして独立。2000社を超える企業で、プレゼンテーション研修やコンサルティングを実施。ビジネス・プレゼンの第一人者として活躍中。著書に『【完全版】社内プレゼンの資料作成術』『プレゼン資料のデザイン図鑑』『パワーポイント最速仕事術』(すべてダイヤモンド社)など。

堀口友恵(ほりぐち・ともえ)

埼玉県秩父市生まれ。立命館大学産業社会学部卒業後、ソフトバンクへ入社。技術企画、営業推進、新規事業展開などを担当する中で、プレゼンの経験と実績を積む。2017年に株式会社固へ転職し、スライドデザイナーとしての活動を始める。企業向け研修・ワークショップの担当や大学非常勤講師のほか、大手企業などのプレゼンのスライドデザインを担当し、のべ400件以上の資料作成やブラッシュアップを手がける。前田鎌利著の『プレゼン資料のデザイン図鑑』『パワーポイント最速仕事術』のコンテンツやスライドの制作にも深く関わった。ITエンジニア本大賞2020プレゼン大会にて、ビジネス書部門大賞・審査員特別賞を受賞。小学生向けのオンライン講座「こどもプレゼン教室」を運営し、子どもたちのプレゼンスキルアップの支援も行っている。