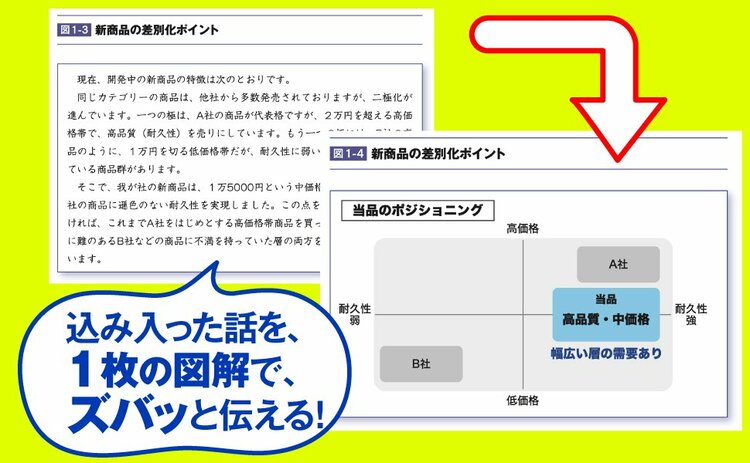

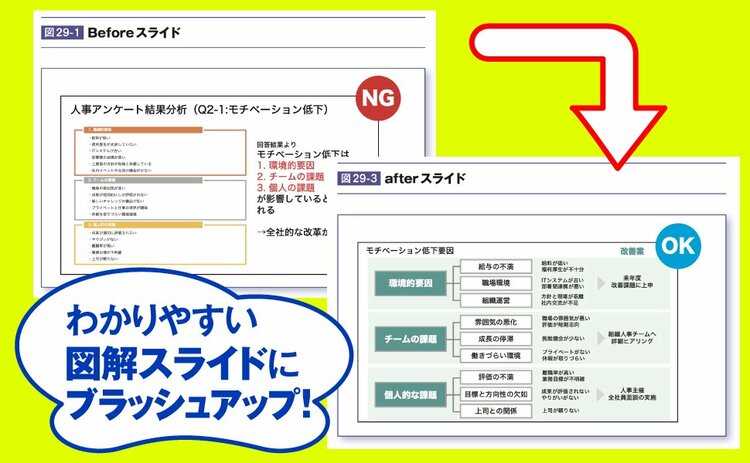

プレゼン資料は、「読ませるもの」ではありません。“込み入った話”を言葉だけで伝えようとすると、どうしてもまどろっこしい表現になり、非常にわかりにくい説明になりがちです。そんな時に必要なのは、伝えるべき内容の「本質」を、直観的に理解できるように「図解化」する技術。プレゼン資料は「見せるもの」なのです。そこで、累計40万部を突破した『社内プレゼンの資料作成術』シリーズの著者で、ソフトバンク在籍時には孫正義社長に直接プレゼンをして「一発OK」を次々と勝ち取った実績を持つ前田鎌利さんと堀口友恵さんに、プレゼン資料を「図解化」する技術を伝授していただきます(本連載は『プレゼン資料の図解化大全』から抜粋・編集してお届けします)。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

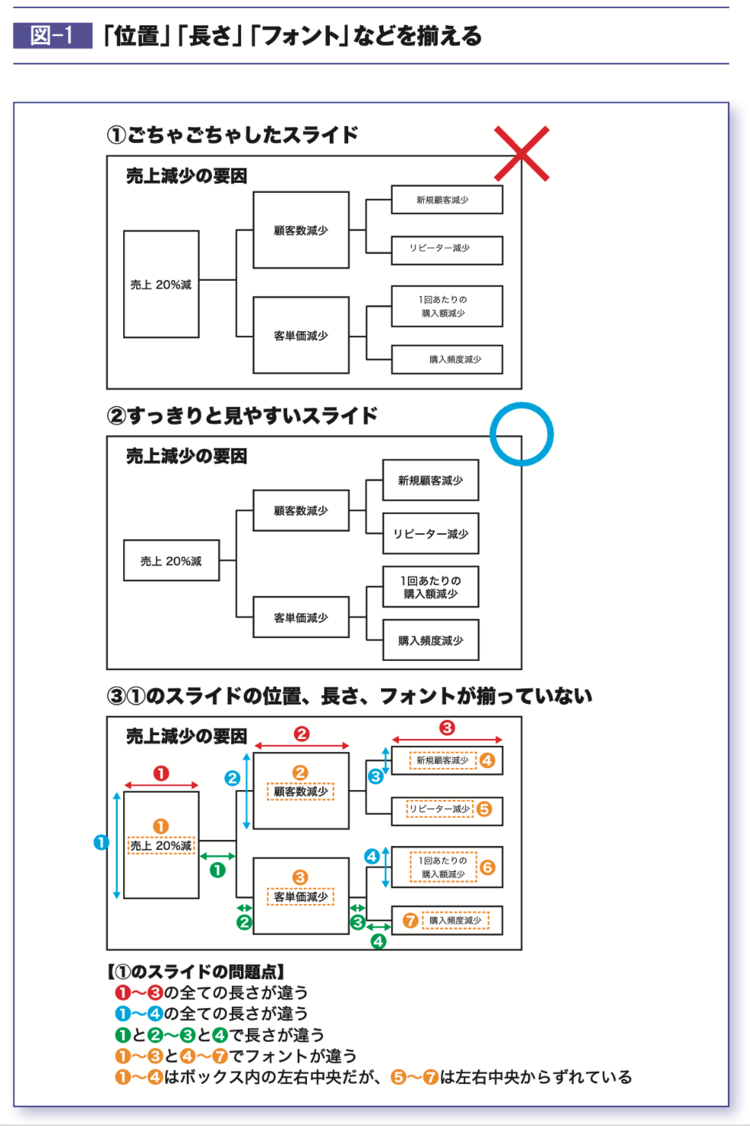

「位置」「長さ」「フォント」などを揃える

位置、長さ、フォントなどをなるべく揃える――。これは、わかりやすい「プレゼン資料」をつくる上で非常に重要なポイントです。

【図-1】の①と②を見比べてください。明らかに、②の方がスッと目と頭に入ってくるのではないでしょうか? その理由は明確で、①のスライドは、ボックスの辺の長さがバラバラ(ボックスの面積がバラバラ)、棒線の長さもバラバラ、フォントもバラバラ、テキストの位置もズレているなど、秩序が欠如しているからです。

いわば、散らかった部屋のようなものです。そういう空間では、人間は「どこに何があるのか?」を認識するのが困難になり、思考も乱れがちになります。

それと同じようなもので、1枚のスライドで位置、長さ、フォントなどが揃ってないと、それだけで「わかりにくいスライド」になってしまうのです。

②のスライドのように、位置、長さ、フォントなどを揃えることによって、秩序や統一感を生み出すことは、「図解スライド」をつくるうえで、非常に大切なことなのです。

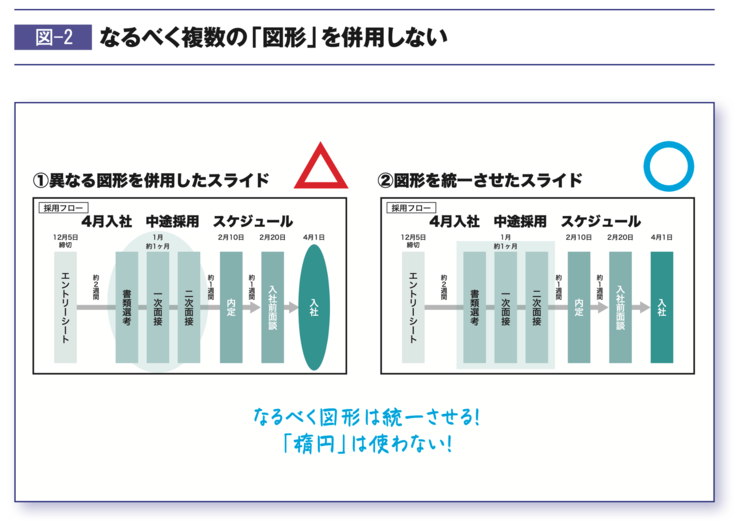

複数の「図形」をなるべく併用しない

それと同じ理由で、1枚のスライドにおいて、なるべく複数の図形を用いないようにしたほうがいいでしょう。

【図-2】の①のスライドでは「長方形のボックス」と「楕円形のボックス」が併用されていますが、両者を使い分ける「意味」が明確ではなく、単にスライドを複雑にしているだけの結果に終わっています。

もちろん、複数の図形を使い分ける明確な「意味」がある場合には、それも許容されるとは思いますが、ビジネス・プレゼン(特に社内プレゼン)は、②のようなシンプルなスライドにしたほうが説得力のあるケースが多いと言えるでしょう。

特に、「楕円形」は見栄えが悪いうえに、文字情報を上に乗せるときにもスペース的な制約を受けやすいので、私たちは使わないことをおすすめしています。

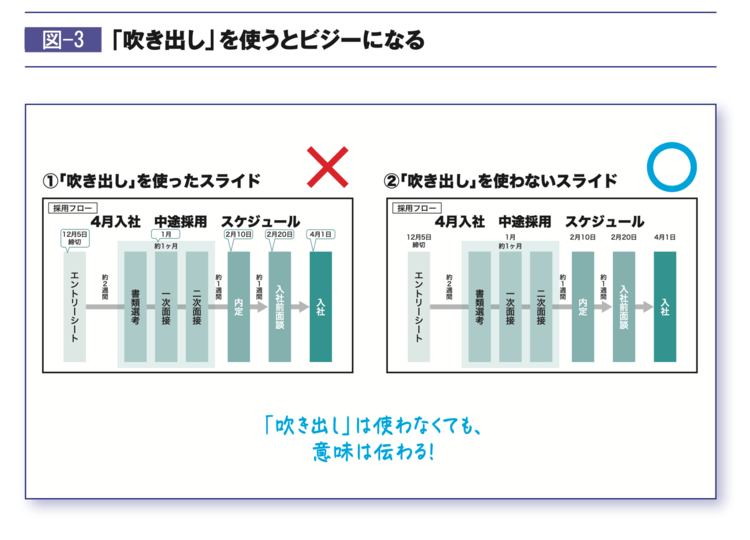

「吹き出し」「爆弾」は使用しない

また、「吹き出し」や「爆弾」のような図形も使わないほうがいいでしょう。

【図-3】の①のように、「吹き出し」を使うと、デザイン的にも“安っぽい”感じになりますし、スライドがビジーになるだけであまり効果的でもありません。

しかも、ご覧のように、「吹き出し」の突き出た部分の状態がバラバラになったりもしがちですから、なおさらスライドの統一感を損ねるリスクが高まるとも言えます。

だから、私たちは「吹き出し」は一切使用しません。②のスライドをご覧いただければわかる通り、ボックスのすぐそばに「12月15日締切」「1月」などと表記するだけでも、十分に「意味」は伝わります。

余計な装飾を施す必要はないのです。

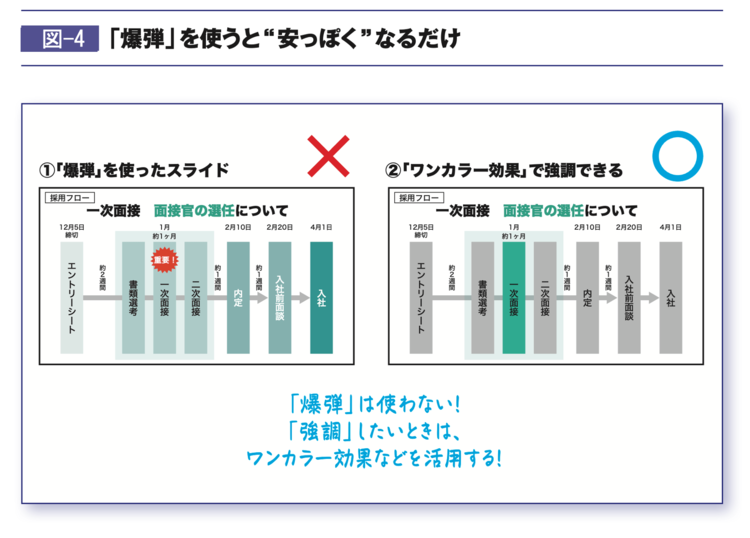

「爆弾」も不要です。

「爆弾」を使うと、【図-4】の①のように、さらに“安っぽく”なりますから、私たちは絶対に使わないようにしています。

確かに、爆弾を使うことで、「強調」する効果を得ることはできるのですが、同様の効果は、「ワンカラー効果」を活用することで、いくらでも得ることができます。

「爆弾」のような目立つ要素を“足す”ことでスライドをビジーにするのではなく、「ワンカラー効果」のように“色を引く”ことこそ、スマートでわかりやすいスライドをつくるコツなのです。

「角丸のボックス」を使うときの注意点

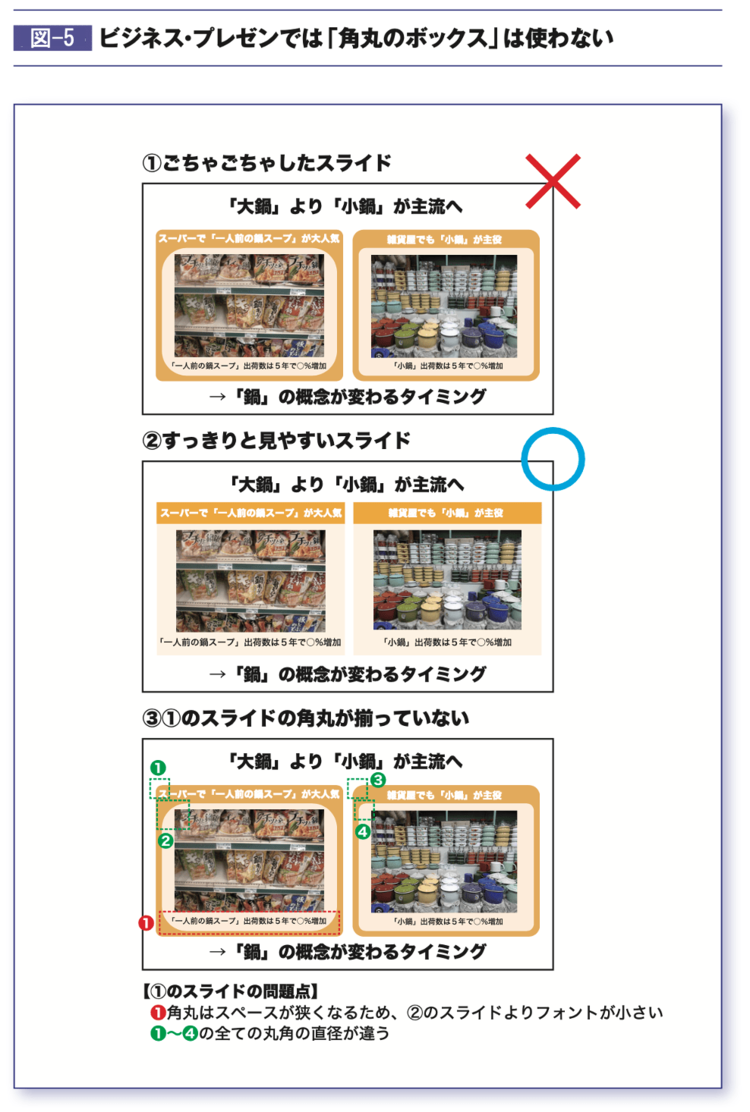

最後に、角丸のボックスを使うときの注意点に触れておきましょう。

私たちは、ビジネス・プレゼン(特に社内プレゼン)では、角丸のボックスを使わないほうがいいと考えています。

なぜなら、【図-5】の①のスライドのように、角丸の部分の直径がバラバラになったりして、見栄えが悪くなるケースをしばしば見かけるからです。

あるいは、角丸の直径を揃えるために、一手間、二手間かけるのが無駄に思えるからです。

また、角丸のボックスは、四角のボックスよりも、スペースが小さくなるために、③の赤の点線で囲った部分のように、文字のフォントを小さくせざるを得ないケースが生じるといった問題も生じます。

もちろん、社外プレゼンなどで、見る人に「柔らかい印象」をもってもらいたいときなど、角丸のボックスを使用するのが適切なケースもあります。

上記のネガティブ・ポイントを勘案すれば、私たちは、あまり積極的に角丸のボックスをおすすめすべきではないと考えています。

それでも、あえて使用する場合には、角丸の形状を揃えるなど、細部を確認しながら見栄えのよいスライドにするように注意していただきたいと思います。

(本稿は、『プレゼン資料の図解化大全』より一部を抜粋・編集したものです)

1973年生まれ。ソフトバンクモバイルなどで17年にわたり移動体通信事業に従事。ソフトバンクアカデミア第一期生に選考され、プレゼンテーションにおいて第一位を獲得する。孫正義社長に直接プレゼンして幾多の事業提案を承認されたほか、孫社長のプレゼン資料づくりも数多く担当。2013年12月にソフトバンクを退社、株式会社固を設立して、プレゼンテーションクリエイターとして独立。2000社を超える企業で、プレゼンテーション研修やコンサルティングを実施。ビジネス・プレゼンの第一人者として活躍中。著書に『【完全版】社内プレゼンの資料作成術』『プレゼン資料のデザイン図鑑』『パワーポイント最速仕事術』(すべてダイヤモンド社)など。

堀口友恵(ほりぐち・ともえ)

埼玉県秩父市生まれ。立命館大学産業社会学部卒業後、ソフトバンクへ入社。技術企画、営業推進、新規事業展開などを担当する中で、プレゼンの経験と実績を積む。2017年に株式会社固へ転職し、スライドデザイナーとしての活動を始める。企業向け研修・ワークショップの担当や大学非常勤講師のほか、大手企業などのプレゼンのスライドデザインを担当し、のべ400件以上の資料作成やブラッシュアップを手がける。前田鎌利著の『プレゼン資料のデザイン図鑑』『パワーポイント最速仕事術』のコンテンツやスライドの制作にも深く関わった。ITエンジニア本大賞2020プレゼン大会にて、ビジネス書部門大賞・審査員特別賞を受賞。小学生向けのオンライン講座「こどもプレゼン教室」を運営し、子どもたちのプレゼンスキルアップの支援も行っている。