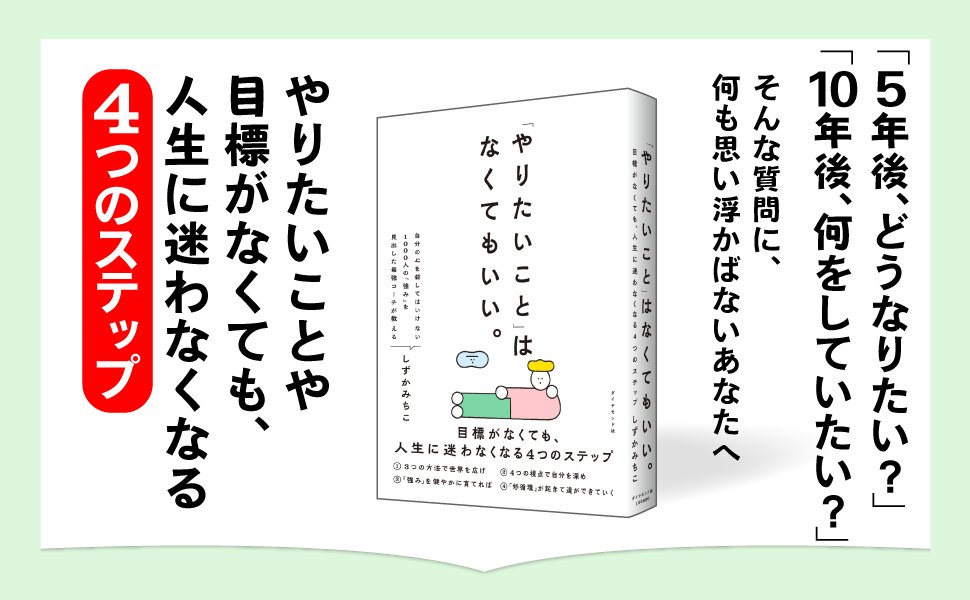

社会的な「成功レール」の崩壊、どんどん不確実になる未来、SNSにあふれる他人の「キラキラ」…。そんな中で、自分の「やりたいこと」がわからず戸惑う人が、世代を問わず増えています。本連載は、『「やりたいこと」はなくてもいい。』(ダイヤモンド社刊)の著者・しずかみちこさんが、やりたいことを無理に探さなくても、日々が充実し、迷いがなくなり、自分らしい「道」が自然に見えてくる方法を、本書から編集・抜粋して紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

性格や価値観の違いは、何から生じるのか?

私たちは日常生活の中で、人それぞれ性格や価値観が違うことをなんとなく理解しています。「あの人は慎重だな」「この子は社交的だな」などと感じることがありますよね。

仕事の進め方を見ても、締め切りギリギリまで熟考を重ね、最後の最後で一気に仕上げるタイプの人もいれば、計画的に少しずつ進めていくタイプの人もいます。

こうした「人は一人ひとり違う」というなんとなくの感覚を、心理学では様々な角度から研究し、体系化する試みが行われてきました。

人のタイプは、インストールされた「強み」に左右される

私が学んだクリフトンストレングスは、人の強みと可能性を研究する心理学者のドン・クリフトンと米国の大手世論調査会社のGallupが開発したテストで、人間の強みを生み出す性格や行動を34種類に分類し、各個人がこの34種類のうち何を強く持っているか読み解くものです。

本書はその理論やノウハウを語るものではないので、そのテストの詳細にご興味がある方は、『さあ、才能に目覚めよう』(日本経済新聞出版刊)という書籍をご覧いただければと思いますが、ここでは、その考え方のエッセンスを紹介いたします。

クリフトンストレングスでわかる34種類の性格や行動(資質と呼びます)とは、「達成欲」「調和性」「学習欲」「共感性」「指令性」など、多様なものです。

例えば「共感性」の高い人は、友人が話す悩みを聞いているとき、まるで自分のことのように胸が締め付けられたり、喜びの話を聞いて一緒に心から嬉しくなったりします。感情移入が驚くほど自然にできるのです。

一方、「分析思考」が高い人は、複雑な問題を目の前にすると、まるでパズルを解くように論理的に分解し、パターンを見出すことに喜びを感じます。データが混沌としているほど、整理して意味を見出したくなる衝動に駆られます。

この34の資質に良い悪いはなく、全てが使える武器になります。

そう聞くと、34種類の資質が全部欲しくなるかもしれませんが、残念ながら、それは不可能です。

資質は、スマホにおけるアプリのようなもので、34資質を全部インストールして使おうとすると端末がオーバーヒートして動かなくなります。

資質は15歳くらいまでに決まると言われ、自分の中に既にインストールされている資質で勝負するときが、一番快適に作動します。人間にインストールされている資質は8~14個と言われています。

また、資質は単体で動くのではなく組み合わせで力を発揮するため、同じ資質を持っている人がいたとしても、他にどの資質を持っているかで、現れる行動は違ってきます。

例えば、「調和性」という、皆が納得して進む状態を作ることが得意な資質を持っていたとしても、何をもって調和を目指すかは人によって違います。

皆が納得いくまで話をするのをじっと待っている人、積極的に場を仕切って話を整理しようとする人、皆が納得する専門家の判断を聞こうとする人など、同じ資質を持っていても行動は違うのです。

資質によって決まる「やりたいこと」がないほうがいいタイプ

こういった違いは良い悪いではなく、単に「異なる」だけです。私たちは一人ひとりがそれぞれ異なる特性を持ち、その特性を活かせる環境や方法も異なります。

私が本書で書いている「やりたいことがあったほうがいいタイプ」と「やりたいことを無理に作らないほうがいいタイプ」という違いも、こうした個人が持つ資質の違いと深く関連しています。

持っている資質の組み合わせによって、目標に向かって進むことに喜びを感じるタイプと、日々の出会いや発見に喜びを感じるタイプに分かれるのです。

「やりたいことが見つからない」と悩んでいる人の多くは、「やりたいことを無理に作らないほうがいいタイプ」であることが多いのです。本書ではこのタイプの人にむけて、「やりたいこと」が見つからなくても迷いがなくなり人生が充実するための方法を書いています。

*本記事は、しずかみちこ著『「やりたいこと」はなくてもいい。 目標がなくても人生に迷わなくなる4つのステップ』(ダイヤモンド社刊)から抜粋・編集したものです。