「課題に直面したとき、ツールやメソッドを導入する前にやるべきことがあります」

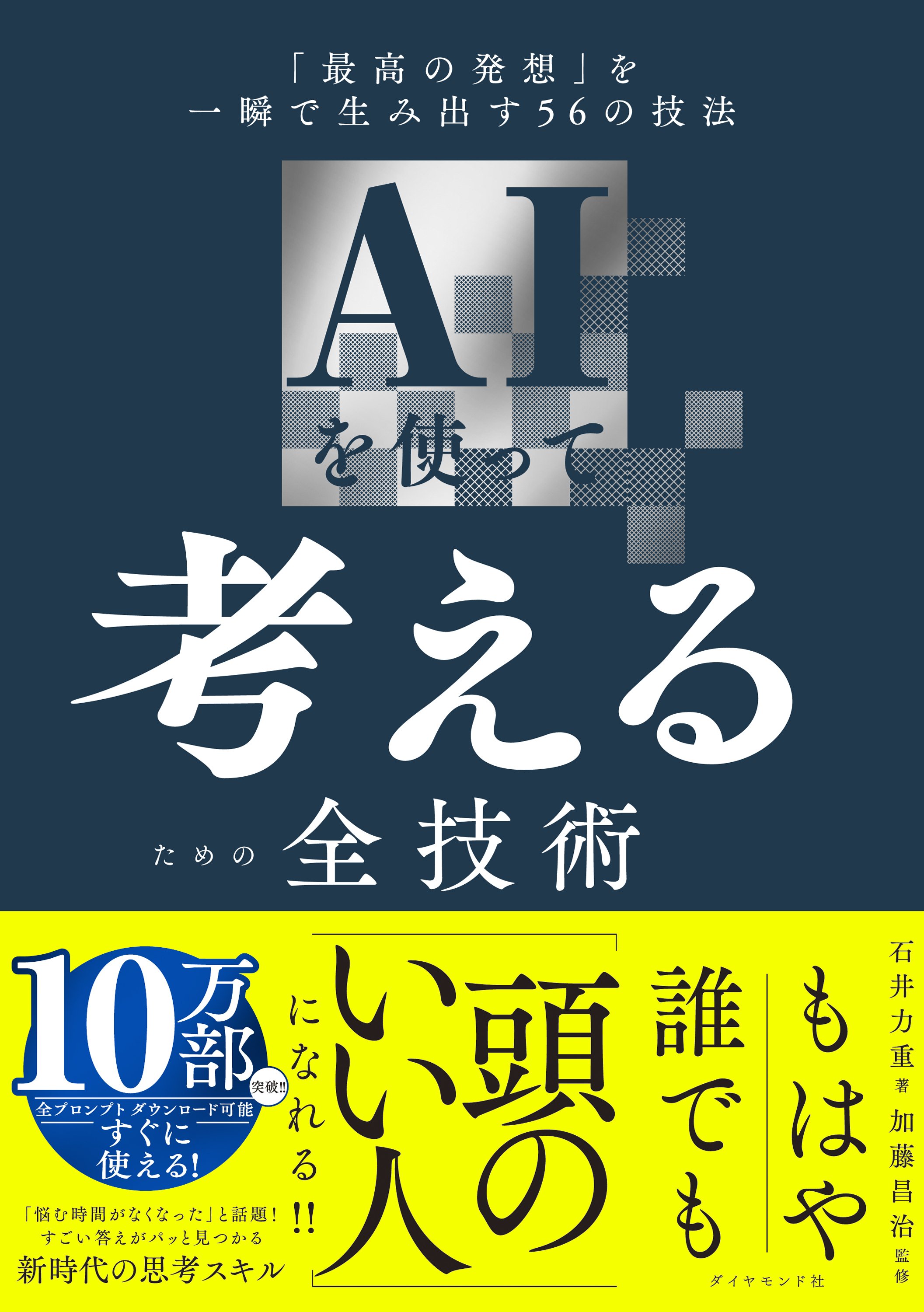

そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に研修をしてきた石井力重氏。問題解決において同氏が推奨するのが、「AIを使って考える」という手段だ。そのノウハウをまとめた書籍『AIを使って考えるための全技術』が、「AI回答の質が目に見えて変わった」との声が相次ぐなど発売直後から話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力した同書から、内容の一部を紹介しよう。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「ツールやメソッドを導入すればいい」という幻想

多くの人や企業が陥りがちな失敗があります。

「課題解決のため」という大義名分のもとに、なんらかの新しいソリューションを導入したくなる誘惑に負けることです。新しい「ツール」や「メソッド」を導入すれば課題はすぐに解決できるんじゃないかという期待を抱くのです。

しかし大抵の場合、その夢は叶いません。手段としてまったくダメではないんですが、新しいツールやメソッドを導入して使いこなすまでには、時間(導入のための学習や研修など)や費用(有効なツールやメソッドの多くは有料)などのコストがそれなりにかかるからです。

頭のいい人は、まず何をする?

一方で、新たなツールやメソッドを導入したり、コストをかけたりせずに解決に近づく方法もあります。

その方法のひとつが、改めて課題と向き合い、「捉え直す」こと。これまでとは異なる複数の視点で課題を見てみると、たちまち良いアイデアや解決策が生まれることもあります。視点を変えると違った絵に見えるトリックアートのように、課題もまた、視点を変えると違った姿を見せてくれます。

与えられた課題に対して、どこから考えていいのか見当がつかないとき、すぐに諦めたりツールなどに飛びついたりするのではなく、まずは視点を変えて「課題を分析」してみてください。課題が含んでいるいろんな要素のなかで、何をどう解決すればいいのかを探るのです。

各種専門家の視点で課題を捉え直す技法「促進の要因」

ただ、視点を変えると言っても、トリックアートのようにはいきません。人の視点は悪気なく固定されるもので、変えようにも「どう変えたらいいのかわからない」となるのが普通です。先入観が、私たちの邪魔をします。

その余計な先入観を、AIでとっぱらいましょう。

AIを使って考えるための技法その39「促進の要因」は、AIを使って各種の専門家を呼び出して様々な視点から課題を分析してもらい、解決に関わる要素を拾い上げてもらう使い方です。

こちらが、そのプロンプトです。

〈課題を記入〉という問題の解決に役立つ要素は何ですか? 異なる視点から、各分野の専門家として、詳細に可能性をリストアップしてください。

専門性が異なれば課題に対する視点も違うはず。人間なら迷うところを、多面的な観点から課題分析してくれます。

プロンプトにある「異なる視点から、各分野の専門家として」の一文が本技法のキーポイントになっています。漠然と聞くと、一般論的な回答になってしまうのがAI。「専門家」というフィルターを一枚加えることで、グッと具体的な回答を得ることができます。

手前味噌ですが、この技法を使えば、他の有料ソリューションの購入は必要ないと言いたいくらいです。

(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。この他にも書籍では、分析、発想、発展、具体化、検証、予測といった“頭を使う作業”にAIを活用する方法を多数紹介しています)