一番売れてる月刊マネー誌『ダイヤモンドZAi』が主催する全3回のオンライン講座「チャート入門」。株価チャートの基礎とトレンドの読み方を、ザイ編集長の熊谷と編集部員の朝日が分かりやすく解説している。今回の講座では、チャート分析の基本であるローソク足の見方から、移動平均線を使ったトレンド分析、出来高の活用法まで幅広くカバー。今回はまずローソク足の基本構造を学んだ。この記事では、その内容を一部お届けする。(ダイヤモンド・ザイ編集部)

【※この記事の続きはこちら】

⇒なぜその形で株価が動く?「ローソク足」の特別なサインを徹底解説【チャート入門 第1回:その2】

チャートを学ぶ意義って何?

中期投資でも活用できる理由

ダイヤモンド・ザイ編集長 熊谷久美子(くまがい・くみこ) 2000年の『ダイヤモンドZAi』創刊時より参加。『一番売れてる月刊マネー誌ザイが作った 投資信託のワナ50&真実50』『新NISA入門』など単行本も担当。公益社団法人日本証券アナリスト協会認定アナリスト。

ダイヤモンド・ザイ編集部員 朝日希新(あさひ・きあら) 早稲田大学卒業後、2017年にダイヤモンド社に入社。広告営業の部署を経て、18年よりダイヤモンド・ザイ編集部員に。「オルカン入門」「NISA株の学校」など投資初心者向けの特集を多く担当。

朝日

朝日皆さんこんにちは。ダイヤモンド・ザイのオンライン講座「チャート入門」を始めたいと思います。本題に入る前に、まずは私たちの自己紹介をさせていただければと思います。

熊谷

熊谷はい、ダイヤモンド・ザイの編集長、熊谷です。よろしくお願いします。

朝日

朝日ザイ編集部員の朝日です。本日はよろしくお願いいたします。

熊谷

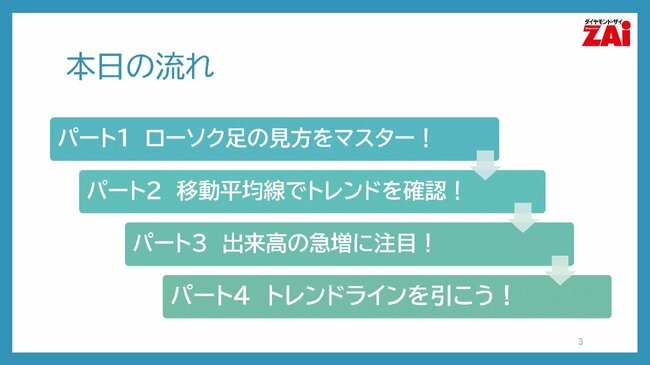

熊谷きょうは下のスライドの流れでお話しします。

朝日

朝日そもそもチャートって、私は1分1秒を争うデイトレーダーが見るものなのかと思っていたのですが、実際は長期投資や中期投資をしている人も活用できるものなんですよね。

熊谷

熊谷そうですね。株価は基本的には業績に連動して動くものだと思うのですが、チャートを見ることで、過去の安値と比べて高いのか安いのかなどを知ることで損するリスクを減らせます。

チャートを活用すれば、高値を掴んでしまうリスクを避けて、安いところで買い、儲けるチャンスを増やすことができると思います。

朝日

朝日上のスライドは、今日のセミナーが全部終わる頃には、この問題にも答えられるようになっているということですね。

熊谷

熊谷そうです。このチャートの「?」の箇所は、株価が上がるか下がるか、最後には自分で解けるようになってるかもと楽しみに思いながら受講してください。

チャートの3つの要素とは?

1本のローソク足に込められた「4つの価格」

朝日

朝日では早速、パート1「ローソク足の見方」をマスターしていきましょう。

熊谷

熊谷そもそもチャートとはどんなものなのか、まずは視覚的に見ていただければと思います。3つの要素で成り立っているのが分かりますね。

1つ目の要素が「ローソク足」ですね。そして2つ目が「移動平均線」、3つ目が下の棒グラフ、「出来高」です。

朝日

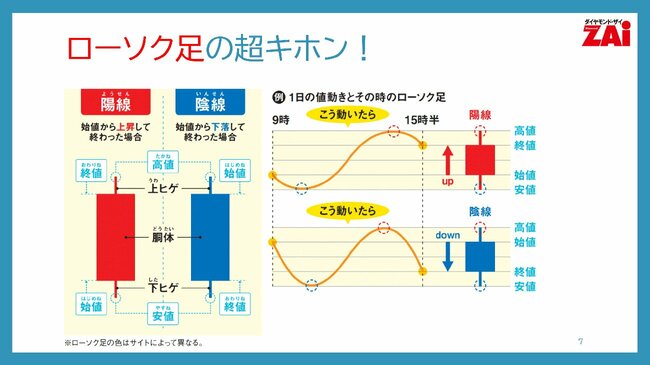

朝日まず1番重要と言っても過言ではない、「ローソク足」について見ていきます。ローソク足は、簡単に言うと、ある特定の期間の株価の値動きを1本で示したものです。

熊谷

熊谷「値動き」を示しているというぐらいなので、なんと1本に4つの価格が詰まっています。

株価には4本値(よんほんね)といわれる4つの価格があります。「始値(はじめね)」があって、「終値(おわりね)」、それから「高値(たかね)」、そして「安値(やすね)」です。

朝日

朝日始値は名前の通り、その期間中の最初につけた株価のこと。終値は最後につけた株価です。高値はその期間中で1番高かった株価、安値は反対に1番安かった株価ですね。

熊谷

熊谷ローソク足で見ると、始値から終値の間が太く示されていて、ここを「胴体(どうたい)」と呼びます。

朝日

朝日そして、上に伸びてる線を「上(うわ)ヒゲ」、下に向かって伸びる線を「下(した)ヒゲ」と呼びます。この呼び方は、この後も使うので覚えておいてください。