写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

基本的に受け身で、チームに協力したり、ディスカッションに参加したりすることはない。与えられた仕事は一応こなすけれど、それ以上のことは絶対にしない――。これは、最近とみに話題にのぼることの多い「静かな退職」をしている人の一例だ。組織にどのような影響を与え、こうした行動をとる個人にデメリットはないのか。人事や採用分野に詳しいコンサルタントによる連載第14回。(人材研究所ディレクター 安藤 健、構成/ライター 奥田由意)

あなたの職場は

どのタイプ?

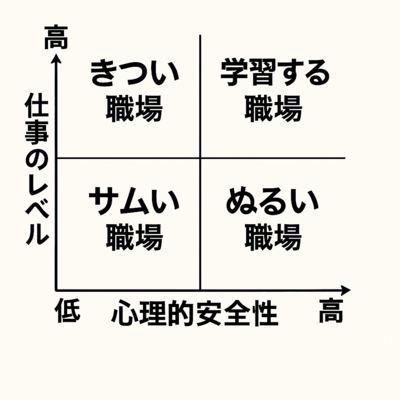

みなさんの職場を思い浮かべてみてください。実は、職場には「学習する職場」「きつい職場」「ぬるい職場」「サムい職場」という4つのタイプがありますが、みなさんの職場はどれに相当するでしょうか。

この4タイプは、心理的安全性の高低と仕事のレベル(目標設定やパフォーマンス)の高低で分類したものです(下図参照)。

職場には4タイプある

職場には4タイプある

この中で、最も理想的なのは「学習する職場」です。仕事のレベル、心理的安全性がともに高い状態で、そこでは、職場のメンバーが、どんどん意見を出し合います。

他人の意見に対して安心感を持って反対意見を言える環境なので、侃々諤々(かんかんがくがく)の議論が行われ、互いに健全に意見を闘わせることで、各人のパフォーマンスも上がり、どんどん成長・進化していく職場になります。

「ぬるい職場」は、心理的安全性は高いものの、仕事のレベルが低い状態にあります。メンバーはみんな優しく、ある種の馴れ合いもあり、快適な空間とも言えます。しかし、みんなが「このぐらいでいいよね」と現状に甘んじているため、高い成果を求められることもなく、成長機会もありません。

「きつい職場」は、目標設定が高くノルマも厳しいのですが、心理的安全性が低い状態です。リーダーや権力者の意見には反論が許されず、不安が蔓延し、リーダーが恐怖政治で人をコントロールしようとする職場です。

そして最も問題なのが「サムい職場」です。仕事のレベルも心理的安全性も低く、職場のメンバー誰もが、最低限の仕事しかせず、保身に徹する職場です。そして、この「サムい職場」を作り出す大きな要因の一つが、「静かな退職」という現象なのです。