「世界中で話題のストイシズムに基づく新しい人生観が身につく」

「ただの投資本ではない画期的な金融哲学書」

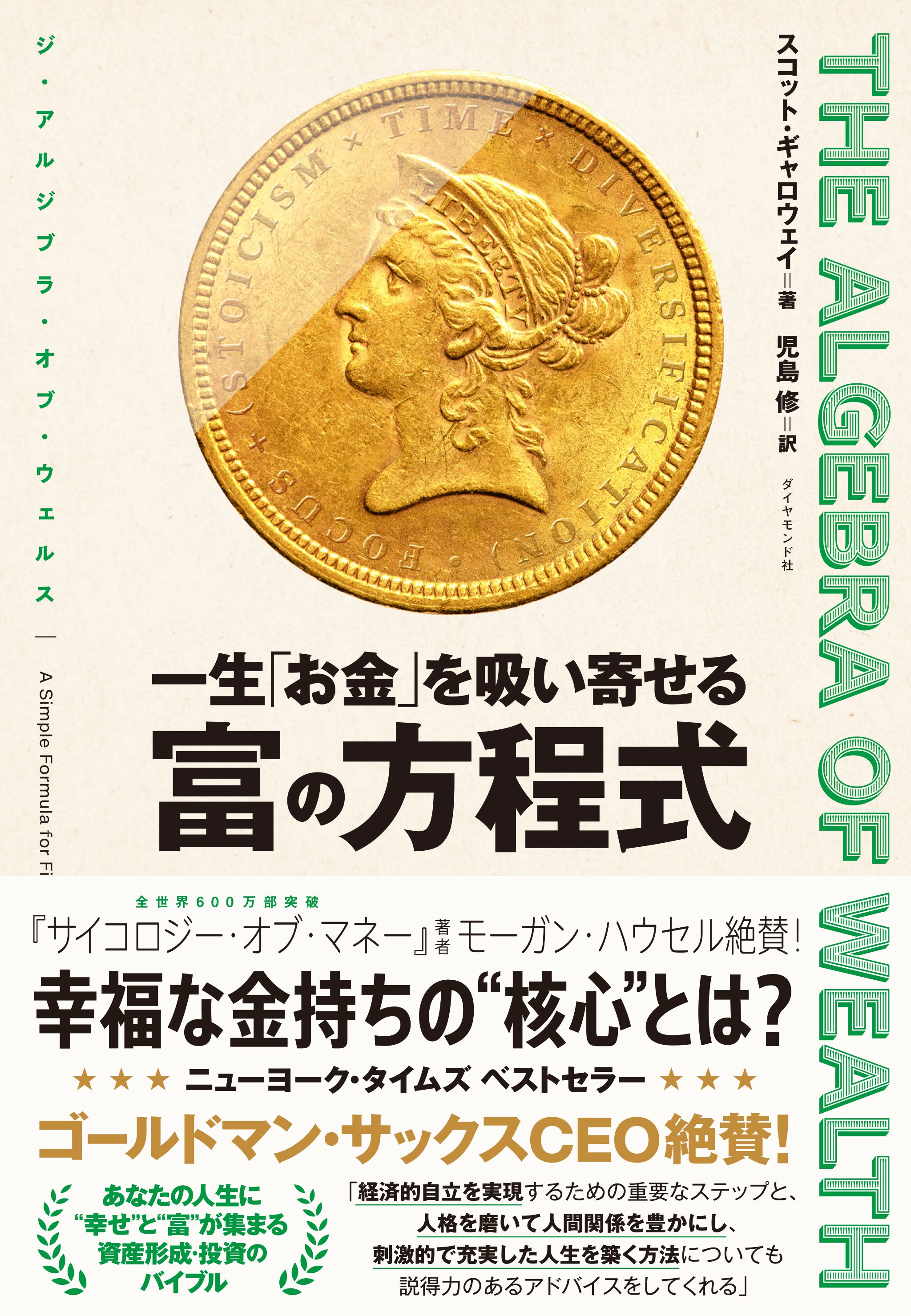

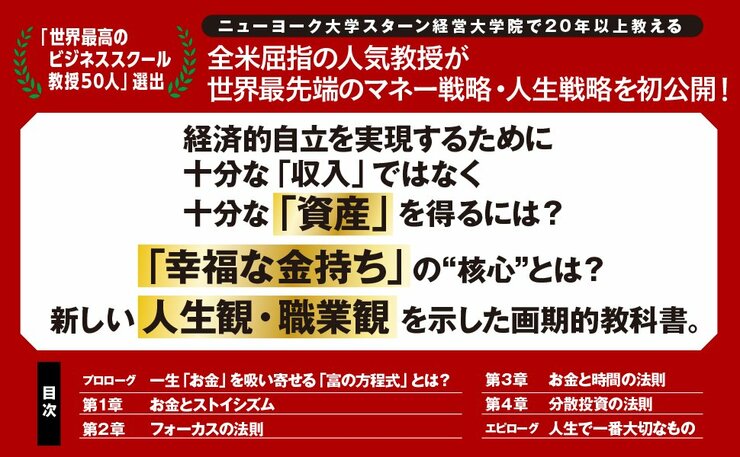

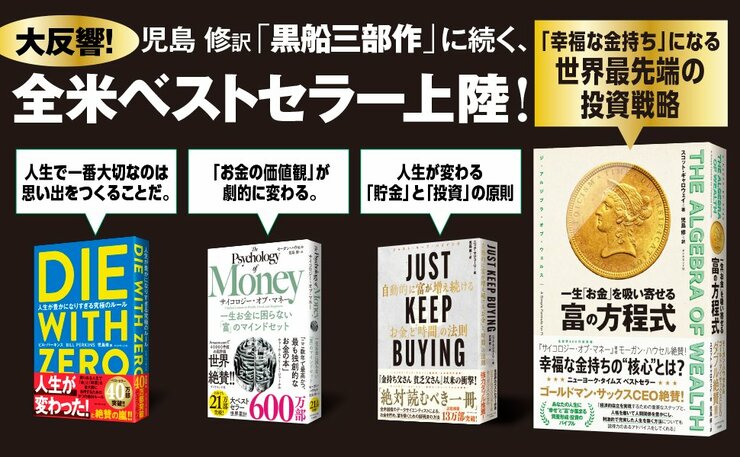

そんな感想が全国から届いているのが『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』(スコット・ギャロウェイ著/児島修訳)だ。

どうすれば不運な目に遭わずに投資で成功し、幸福な人生を送れるのか?

今回はマネックス証券チーフ・ストラテジストで大学でも教鞭を執る広木隆氏に寄稿いただいた。(構成/ダイヤモンド社・寺田庸二)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

伝統芸能になくてはならないもの

話題の映画、「国宝」を観た。

歌舞伎の世界を描いた濃密な作品である。

キャッチコピーに「血か、才能か」とある通り、テーマのひとつが「血筋」、言い換えれば世襲である。

歌舞伎に限らず、伝統芸能の多くが世襲である。

芸の道で一流を極めるには血筋だけでどうなるものではない。

それこそ血のにじむような努力が必要だ。

逆説的だが、だからこその世襲なのである。

伝統芸能は単なる技術だけでなく、「型」や「作法」、「間」など言葉にしづらい暗黙知を含む。

これらを修得するには幼少期からの訓練が不可欠で、家庭内で自然に身につける環境が重要になってくる。

伝統芸能の世襲は、跡継ぎに長年の修行・稽古を否応なしに必然的に要求するシステムなのである。

本の中にたった1回出てくるキーワード

スコット・ギャロウェイ著『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』――経済的自立がテーマの本書にも「相続」という言葉が出てくる。

「どうしたら経済的自立に到達できるのか。その方法は大きく分けて2つしかない。ひとつは遺産を相続すること。これは賢い選択だ。だが、私たちのほとんどはもう1つの困難な道を進まなければならない。」

(スコット・ギャロウェイ『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる富の方程式』(p.28)ダイヤモンド社)

本書で相続という言葉が出てくるのはこの箇所しかない。

当然だろう。

相続した者はその時点で経済的自立を達成しているのだから、本書を読む必要がない。

著者も「私たちのほとんどはもうひとつの……」と書いているとおり、本書が想定する読者層は、相続に縁がなく、自力で道を切り開いていかなければならない人たちである。

そうであるなら、前段の「経済的自立を達成するには2つしか方法がない。ひとつは遺産を相続すること」というのは、まったく無駄な文章に思えてくる。

英語の原文に秘められていること

なぜこんな文章を挿入したのか。

その問いは英語の原文にあたると理解できる。

原文は以下のとおりだ。

“So, how do you reach economic security? There are really just two ways. The smart way is to inherit it. Most of us will have to go the hard way.”

つまり、The smart wayと対になるようにthe hard wayが置かれているのである。

ニュアンスとしては、「手っ取り早い方法はそれを相続することだが、私たちのほとんどは困難な道を進まなければならない」。

前回の記事でも述べたが、著者の主張の肝は「ハードワーク」である。

ハードワークなしに経済的自立なんか成し得ないというものだ。

だから、ここでもハードワークの重要性を強調するために「相続」ということを引き合いに出しているのだろう。

そう考えると、smartは決して「賢い」という意味ではなく、むしろ「easy way」に近いニュアンスで使われているような気がする。つまり「簡単に」「労せず」といった感覚だ。

さらに言えば、「inherit」は「何かを(他から)受け継ぐ・引き継ぐ」という意味で、目的語を取る他動詞だ。

受け継ぐのは財産だけとは限らない。

その地位や身体的特徴、性質なども含まれるのだ。

ここで「inherit it」のitが指すものは何か。

直前のeconomic security(経済的自立)である。

原文に沿って訳せば、経済的自立という環境をそっくり引き継いでしまうことである。

だから、遺産を相続するというのは、そのひとつの形態ではあるがすべてではない。

著者の視座は、自分で苦労して勝ち得た「経済的自立」か、そうでなく相続でもなんでもその如何は問わないが、苦労なしで他から引き継いだものかという対比に置かれている。

著者がこだわっていること

こう考えると、著者の視点がどこにあるかが一層クリアになる。

本書のテーマは経済的自立だが、さらに言えば経済的自立を獲得するまでの過程に重点が置かれているのだ。

先ほどの引用には続きがある。

「だが、私たちのほとんどはもう1つの困難な道を進まなければならない。ただし、その実践法はシンプルだ。懸命に働いてお金を稼ぎ、収入のいくらかを貯蓄し、それを投資するのだ。収入をできる限り増やし、支出を最小限に抑えて差額を賢く投資すれば、経済的自立は達成できる。

とはいえ、この計画を実行するのは簡単ではない。」

七転八倒のプロセスで身につくもの

困難だが実践法はシンプル。

だが実行するのは簡単ではないって、一体どっちやねん!?

と、突っ込みたいところだが、それは置いておくとして、そう、結論は簡単ではないのだ。

経済的自立と簡単に言うが、実際のところ、それを手に入れるのは簡単なものではない。だからと言って、怖気づいたり、逃げ出したりする必要はない。

経済的自立に達するまでのstruggle(試行錯誤)、言い換えれば七転八倒のプロセスそのものが重要なのだ。

それなくして(例えば遺産相続などで)経済的自立の状態を手に入れたとしても、そこに価値はないと著者は主張するのである。

なぜなら、経済的自立に達するまでの七転八倒のプロセスで身につくものが、その人にとって血となり肉となる。それが人生における真に価値のあるものを形成する。「人格」である。

各々の「人格」をつくるものとは?

冒頭で歌舞伎の世襲の話をした。

「家」「名跡」を引き継ぐのは長年にわたる厳しい稽古が必須だと。

そうして身につくのは「芸」だけではない。

それが歌舞伎役者の「格」をつくるのだろう。

歌舞伎役者だって酒も飲めば浮名も流す。別に聖人君子である必要はない。

ここでいう「格」とは器量の大きさ、言い換えれば人間としての魅力である。

役者でいえば「華があるかないか」ということだ。

これは一般人の僕らについてもいえる。

単にお金持ちになればいいか、お金を持っていれば魅力的な人物になれるかといえば、明らかに答えはNOだ。

経済的自立はその状態にあることが重要ではなく、それを成し得るプロセスが重要だ。

その過程におけるハードワークと鍛錬が人格をつくる。

それが本書の根本的なメッセージである。

(本書は『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』に関する書き下ろし投稿です)

広木 隆(ひろき・たかし)

上智大学外国語学部卒。神戸大学大学院・経済学研究科博士後期課程修了。博士(経済学)。国内銀行系投資顧問、外資系運用会社、ヘッジファンドなど様々な運用機関でファンドマネージャー等を歴任。2010年より、マネックス証券株式会社 専門役員/チーフ・ストラテジスト。青山学院大学大学院・国際マネジメント研究科で9年間教鞭をとったのち、2023年4月より社会構想大学院大学教授として着任。テレビ東京「ニュースモーニングサテライト」、BSテレビ東京「日経プラス9」等のレギュラーコメンテーターを務めるなどメディアへの出演も多数。