「世界中で話題のストイシズムに基づく新しい人生観が身につく」

「ただの投資本ではない画期的な金融哲学書」

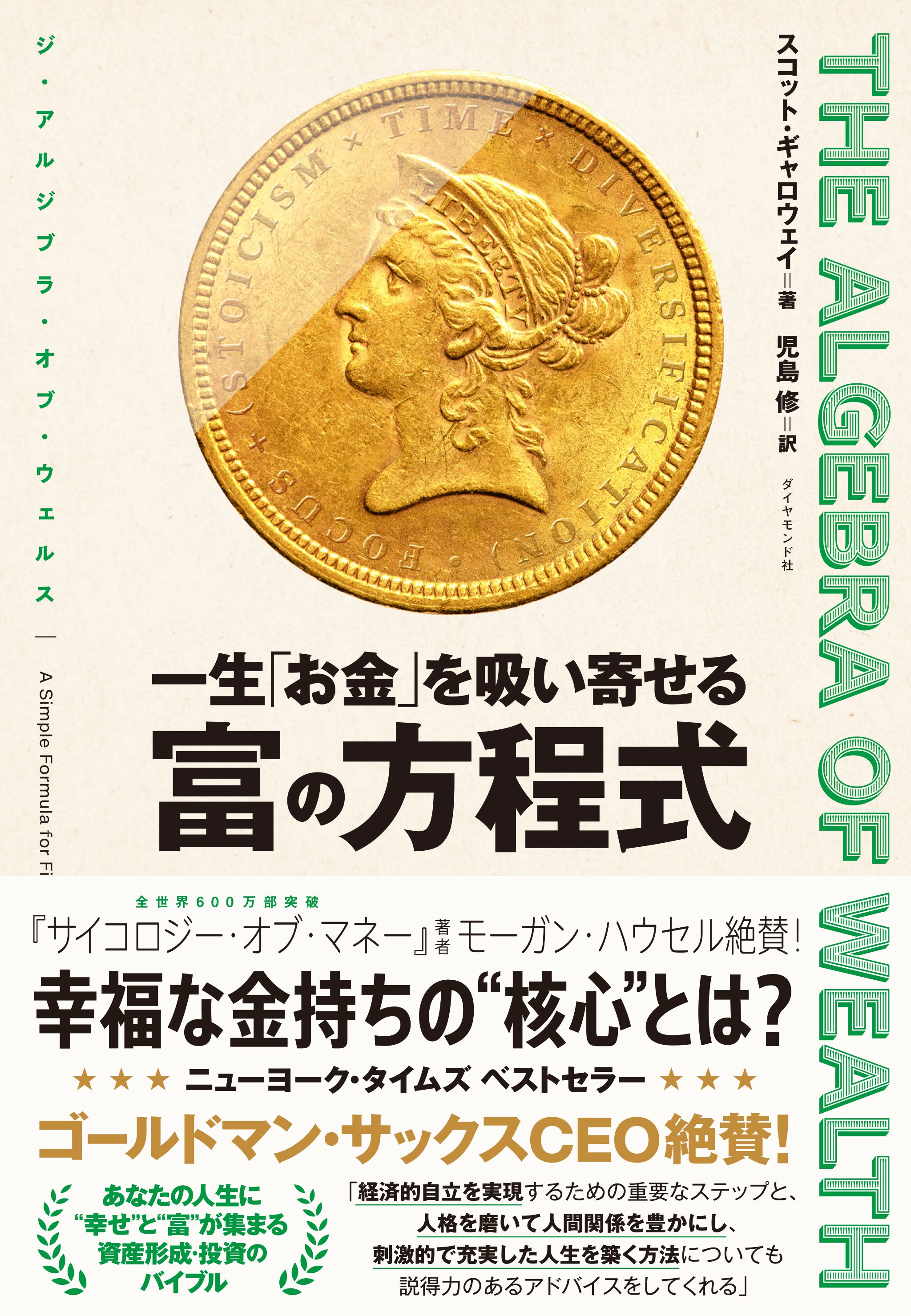

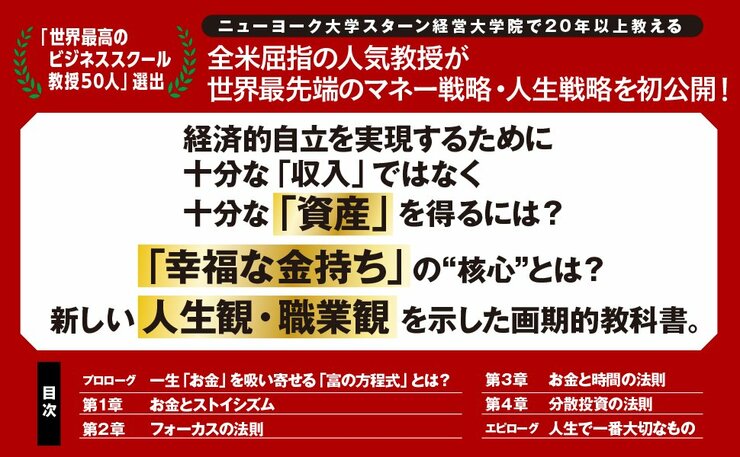

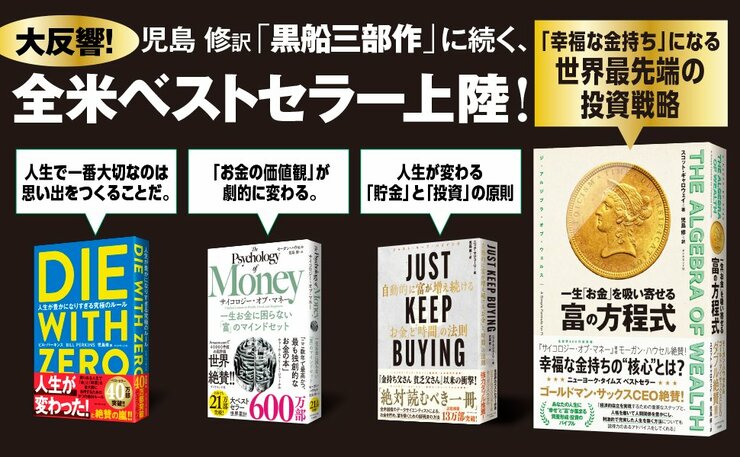

そんな感想が全国から届いているのが『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』(スコット・ギャロウェイ著/児島修訳)だ。

どうすれば不運な目に遭わずに投資で成功し、幸福な人生を送れるのか?

今回はマネックス証券チーフ・ストラテジストで大学でも教鞭を執る広木隆氏に寄稿いただいた。(構成/ダイヤモンド社・寺田庸二)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

書き出しの1行目に注目すべき理由

脱線や回り道が多いという自分の芸風のせいか、本を読むときも本筋からちょっと外れた部分が気になる性質(たち)である。

書物の中で、書き出しから結論に踏み込んでくるものは少ない。

たいていは、前置きのような文章から始めて本題につなげていく。

「資本主義は」で始まる本書も同様だ。

この本は、資本主義を論じる本ではないが、それでも僕は、この書き出しの1行目から心を鷲づかみにされ、もっていかれた。

「資本主義は人類史上、最も生産的な経済システムだ。同時に、これは強欲な獣のようなシステムでもある。資本主義は改革者より既得権益者を、貧しい者より富める者を、労働より資本を優遇し、喜びや苦しみを不公平な方法で分配する。」

僕は資本市場の片隅で40年近く生きてきた人間である。

資本市場に関わることで生業をたててきた。

「資本」と「市場」、すなわち資本主義のど真ん中の要素について、それなりに思うところが生まれてくるのは当然である。

8つのキーワードとは?

この冒頭の数行の中にも、「引っ掛かる」キーワードが8つある。

それは

「強欲」

「既得権益」

「貧しい者」

「富める者」

「労働」

「資本」

「不公平」

「分配」

である。

トマ・ピケティの『21世紀の資本』が教えてくれること

曲がりなりにも大学院で経済学を修め、資本主義について研究してきた。

ここ10年余りはトマ・ピケティ『21世紀の資本』(みすず書房)が提起した資本のリターンがもたらす格差について思考を巡らせてきた。

それは僕が関わる資本市場を分析するうえで欠かせない視座になっているからだ。

具体的には、いま世界の市場を揺らしているのは米国のトランプ大統領の関税政策だ。

では、米国のリーダーとしては極めて異端児のように見えるトランプ大統領誕生の背景は何かといえば、米国の繁栄から取り残された人々の怒りである。

いわば資本のリターンの恩恵に与れなかった人々の怨嗟である。

それは欧州各国で極右政党が支持を拡大していることと同根である。

そしていま、この日本でも先般の参院選で見られたとおり、右派ポピュリズム政党が躍進した。

その現象は、長年のデフレで覆い隠されていた人々の生活苦が、インフレになったことで一気に顕在化したことと無縁ではないとの見方がある。

企業は最高益にもかかわらず労働者への分配を増やさないから労働分配率は低下の一途をたどり、実質賃金はいまだにインフレに追いつけずマイナス成長が続く。

この不公平な分配に対する不満が既存政党の枠組みにNOを突きつけたのが今般の参院選での有権者からのメッセージだ。

と、本書冒頭の1ページに触れるだけで、アメリカ・欧州・日本といった世界の政治経済の状況など、いくらでも話が及ぶのだが、それは本題ではない。

そして無論、著者のスコット・ギャロウェイもそんなことを語りたいわけではないのである。

資本主義でサバイブするために大切なこと

冒頭の続きはこうである。

「だからこそ私たち現代人には、資本主義と投資を理解し、うまくつき合っていくことが求められている。経済的な不安から解放され、自分の考えを軸に人生をコントロールし、望ましい人間関係を手に入れられるからだ。本書は、世の中のあるべき姿を提案するのではなく、現実の世の中の仕組みに関する真実を説き、そのシステムの中で成功するための最善策を提供する。」

本書は、「世の中のあるべき姿を提案するのではなく、現実の世の中の仕組みに関する真実を説く」と言っている。

冷徹で過酷な世の中を嘆いたり「あるべき論」を振りかざしたりしても何にもならない。それよりも世の中というものはこうなのだ、という現実を直視する。

極めてリアリストの視線だ。

そして、そういう世の中で「成功するための最善策を提供する」――ひたすら実際主義的な本なのである。

自分自身で変えられるものなら改善に挑む価値がある。

しかし、自分ひとりではどうにもならないこと(世の中の不条理や運などの要素)にあれこれ頭を悩ませるのは時間の無駄である。

自分ができること、そしてそれによって自分の人生が好転することにフォーカスしようというのが本書のメッセージである。

見方を変えれば、これは極めて自己中心的な発想といえる。

ただし、世の中のほとんどは自己中心的に回っている。

ウクライナやガザ地区の人々の苦難に心を痛めても実際に彼らのために行動できる人は少ない(いないわけではない。ただ、それとこれとは別の話である)。

実際問題としてまず自分の「経済的自立」が先決だ。

それはすべての人にとっての問題であり、究極的にはウクライナやガザ地区の人々のためになる(かもしれない)。

と、スコット・ギャロウェイも言っている。

え? そんなこと言ってないって?

確かに直接的には述べていない。

しかし、この本の主張はそう読める。

次回、本連載の最終回で解説しよう。

(本書は『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』に関する書き下ろし投稿です)

広木 隆(ひろき・たかし)

上智大学外国語学部卒。神戸大学大学院・経済学研究科博士後期課程修了。博士(経済学)。国内銀行系投資顧問、外資系運用会社、ヘッジファンドなど様々な運用機関でファンドマネージャー等を歴任。2010年より、マネックス証券株式会社 専門役員/チーフ・ストラテジスト。青山学院大学大学院・国際マネジメント研究科で9年間教鞭をとったのち、2023年4月より社会構想大学院大学教授として着任。テレビ東京「ニュースモーニングサテライト」、BSテレビ東京「日経プラス9」等のレギュラーコメンテーターを務めるなどメディアへの出演も多数。