ある目的を持って作ろうと思った本人以外は、大体の場合勝手に使い方を変えてしまいます。もちろんいいこともありますが、時には大惨事を引き起こしてしまうこともあります。

アルフレッド・ノーベル(編集部注/スウェーデンの化学者。遺産でノーベル賞を設立)は土木工事のために1860年代にダイナマイトを発明しました。それがその後、戦争で殺戮兵器として使用されているのはご存じの通りです。

ヒトはテクノロジーの使い方を知らないというか、勝手にアレンジしてしまうのです。

弱い人間が生き残るには

「違いのわかる」能力が必須

ヒトのベターを好む性質は、「生存」を目的としている点で本能に根ざした生物的な動機になるといえるでしょう。つまり遺伝子に刻まれています。

ただ、ベターというのはベストでないので、常に新しいものを作り続けることになります。満足してやめるということはないのです。

それではこのヒトを突き動かす「ベターという発想」、「尽きない欲望」と言ってもいいかもしれませんが、この正体とは一体なんでしょうか?なぜこんなにも新しもの好きな生きものになってしまったのでしょうか?

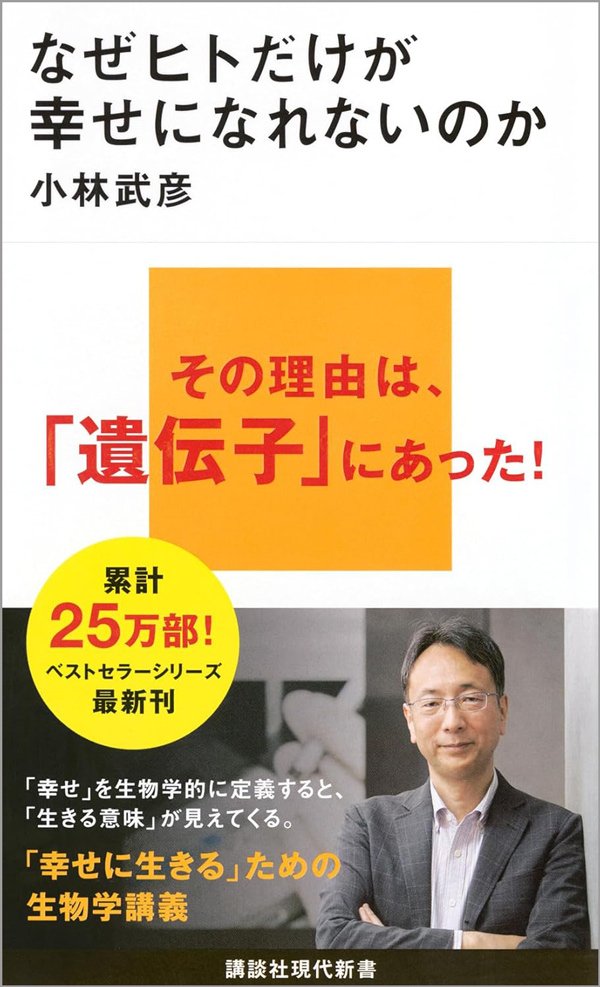

『なぜヒトだけが幸せになれないのか』(小林武彦、講談社)

『なぜヒトだけが幸せになれないのか』(小林武彦、講談社)

ヒトの知能は他の動物に比べてずば抜けて高いのですが、身体能力はそこまで優れてはいません。走るのも泳ぐのもそんなに速くないし、腕力も大したことはないです。病気にも弱いです。すぐに風邪をひいたり、お腹を壊したりします。その脆弱(ぜいじゃく)な肉体が故に、集団の結束力とテクノロジーで生き抜いてきました。

生物学的にいうと、安全と食べ物を獲得できる「術」を持つ賢いヒトが、選択されて生き残ってきたのです。ヒトの場合、腕力があることよりも、集団で協力する「協調性」やヒトを説得する「コミュ力」、ものを作る「技術力」があったほうが生存に有利だったのです。