夏休みだからできる体験は子どもの成長を促す一方で、長期の休み期間は、自宅でも外出中でも“子どもだけになる時間”が増える傾向にある。

子どもの思いがけない事故や事件を防ぐために最も大切なことは、子ども自身の「とっさの判断力」――

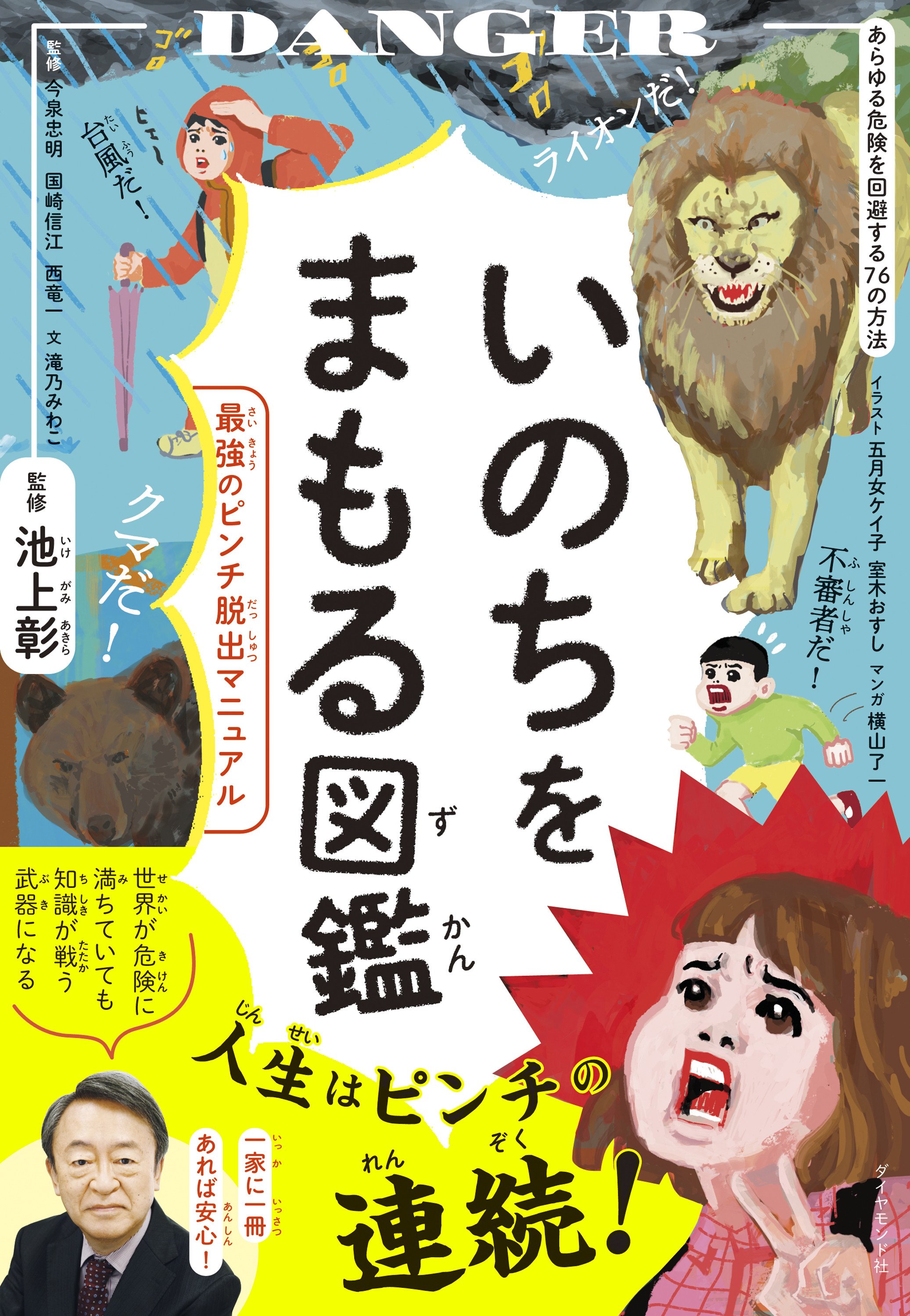

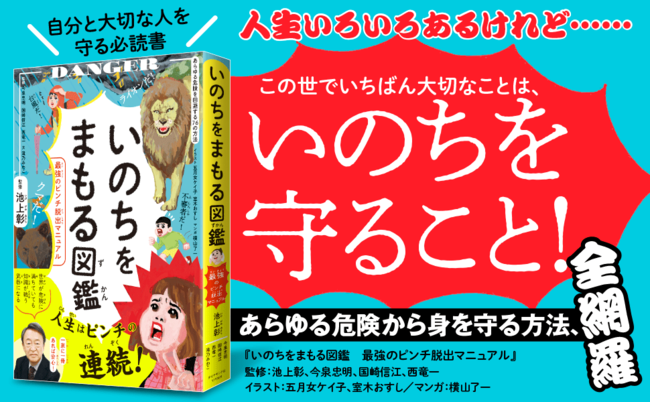

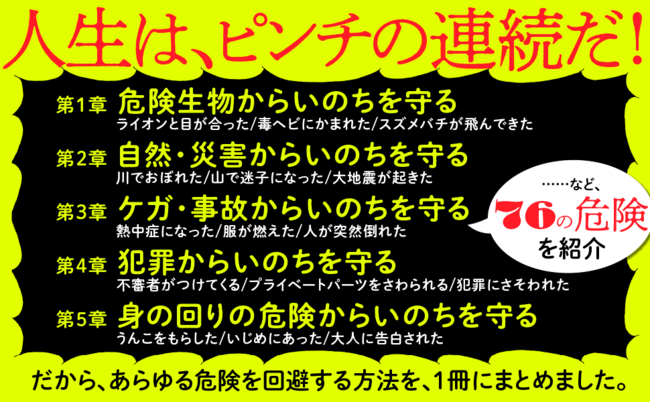

こう話すのは、子ども向けに「自分の身を守る方法」を網羅的に紹介した児童書『いのちをまもる図鑑』(ダイヤモンド社)の著者・滝乃みわこ氏だ。

子どもの判断力を育てる過程に、大人の言動はどのように影響するのか。滝乃氏にインタビューを行った。聞き手は、『おうち性教育はじめます』シリーズの著者で、2025年3月にシリーズ三作目にして初めての児童書『おうちせいきょういくはじめます』(KADOKAWA)を刊行した、フクチマミ氏。

児童書の著者である2人の話から見えてきた、今の時代に必要な教育とは。(取材・文=瀬戸珠恵)

「ダメな理由」を説明すると、子どもの記憶に残る

滝乃みわこ(以下、滝乃):『いのちをまもる図鑑』は、うれしいことに多くの小学生に読んでもらえています。じつは、本書を執筆する際に、強く意識したことがあって。

フクチマミ(以下、フクチ):なんですか?

滝乃:「ダメ」の理由を書くことです。本に「○○はダメ!」と書いてあっても、理由がわからなければ、子どもは真の意味では腑に落ちないと思うんです。

フクチ:たしかに! 「知らない人に話しかけられたら、こうしましょう」ではなくて、「知らない人が話しかけてくるのは、実はこういうことだから、こうしましょう」と書いてある。

なるほど、『いのちをまもる図鑑』は、ひとつひとつに理由が書かれているから、なんかこう、心にストンと落ちてくるんですね!

大人が押しつける「正解」は子どもに響かない

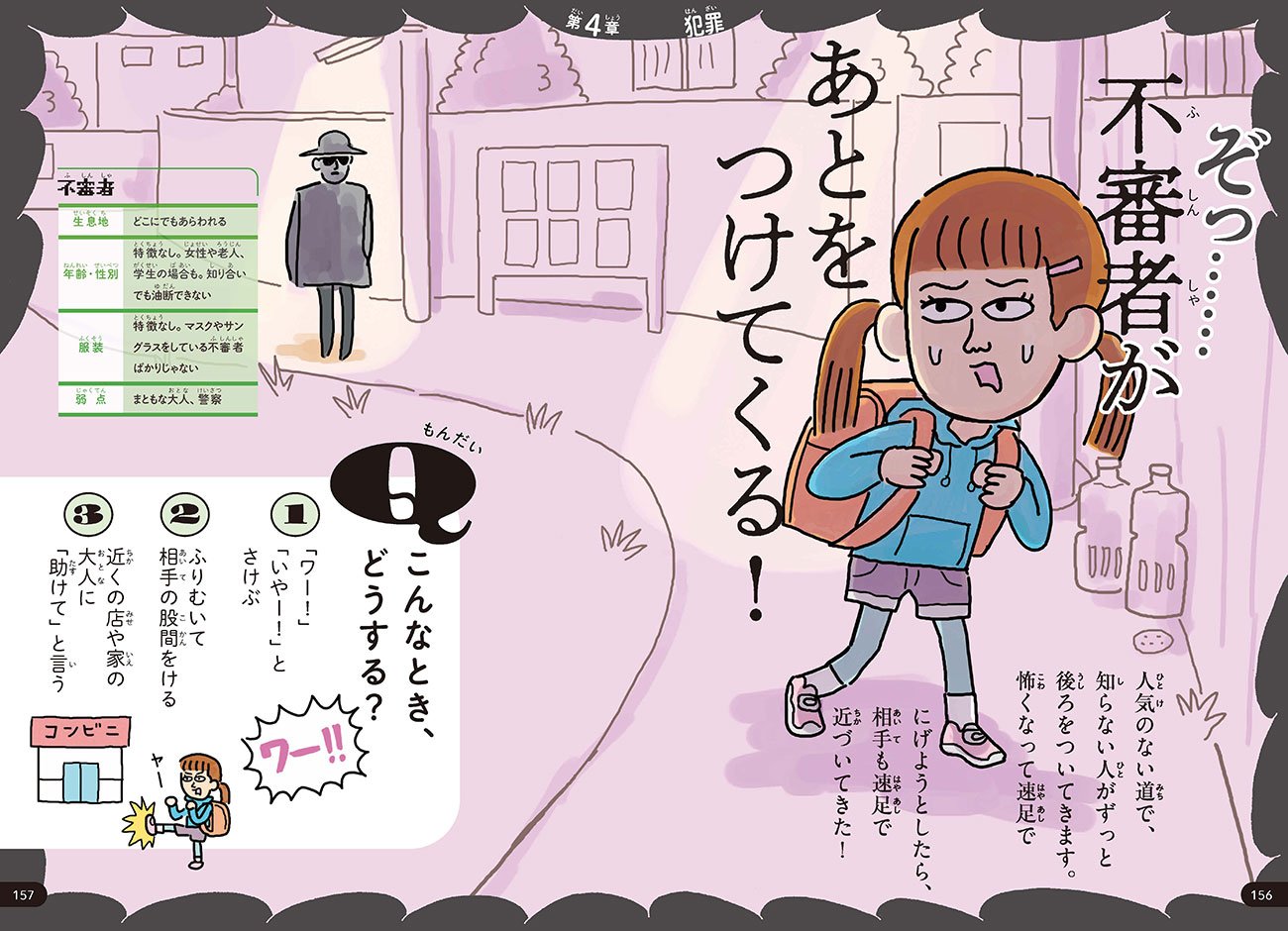

滝乃:たとえば「不審者につけられたらどうする?」というクイズは「子どもを狙う不審者が一番怖がるのは他のまともな大人です。大人が怖いから、弱い子どもをいじめるのです。」だから「近くの大人に“助けて”と言う」が正解。「キャー! と叫ぶ」は子どもがふざけていると勘違いされるから、ダメ。「相手の股間をける」も簡単につかまるから、ダメ。

自分が子どもだったときのことを思い返すと、子どもが一歩を踏み出すには、理由が必要。「そうか、だからダメなのか」と納得できれば、自然と行動できたりするから。

フクチ:大人は「こうしなさい」と思い通りに動かそうとするのではなく、まず理由を説明するといいんですね。仕事のプレゼンとかと同じように。

『いのちをまもる図鑑』本文より イラスト:室木おすし

『いのちをまもる図鑑』本文より イラスト:室木おすし拡大画像表示

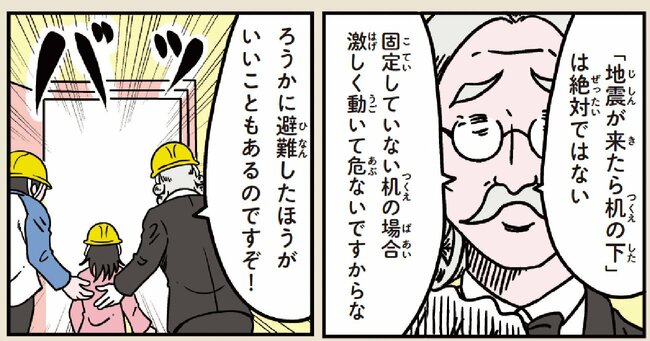

「地震が来たら机の下」は絶対ではない

滝乃:あの、フクチさんは「地震が来たら机の下、は絶対ではない」ってご存じでしたか?

机の下に隠れる、避難時に防災頭巾をかぶるという対策は、実はそれしか対策がなかった戦時中のものなのだそうです。災害の専門家の方にそう教わって、私、絶句してしまって。

『いのちをまもる図鑑』本文より マンガ:横山了一

『いのちをまもる図鑑』本文より マンガ:横山了一

フクチ:え、戦時中…(絶句)。

…それが令和になった今でも、防災訓練として受け継がれているということですか?

滝乃:専門家が実験した震度7の教室の映像を見せてもらったんですが、床に固定されていない机は、激しく動くというか宙に浮くレベルで、教室中を飛んでいってしまうんです。そんな机の下に入るほうが危ないと。それに、今の校舎はほぼ鉄筋コンクリートだから、避難時は防災頭巾よりもヘルメットが適しているそうです。言われてみたら、当たり前だ…と。私も小中学校時代、大真面目に避難訓練を受けてきたので、なんにも考えずに従っていた自分に対して、愕然としちゃって。すぐにヘルメットをかぶり、周囲に物がない場所に逃げたほうが良いこともあるのだそうです。

フクチ:もちろん机の下に隠れたほうが安全なケースもあるし、揺れていても廊下に避難したほうが安全なケースもある。

親子で知識をアップデートする

滝乃:そこなんです。“何のために・どう動くのか”という理由がわかっていないと、子どもはいざというときに、最善の策が取れない可能性が出てきちゃう。

フクチ:でも、理由を知っていれば、とっさの判断をしやすくなる。

滝乃:その判断こそが、子どもを守ると思うんです。『いのちをまもる図鑑』をきっかけに、親子で学んでいってもらえたらうれしいですね。

※本稿は、『いのちをまもる図鑑』(ダイヤモンド社)についての書き下ろし対談記事です。

滝乃みわこ 『いのちをまもる図鑑』著者

執筆者

著書に『やばい日本史』シリーズ(ダイヤモンド社)『乙女の日本史』シリーズ(KADOKAWA)『しろくまきょうだい』シリーズ(白泉社)『こねこのすりすり』(パイインターナショナル)など。

フクチマミ 『こどもせいきょういくはじめます』著者

1980年生まれ。マンガイラストレーター。日常生活で感じる難しいことをわかりやすく伝えるコミックエッセイを多数刊行している。著書に高橋基治氏との共著『マンガでおさらい中学英語』(KADOKAWA)『マンガで読む 育児のお悩み解決BOOK』(主婦の友社)『マンガで読む 子育てのお金まるっとBOOK』(新潮社)など。