夏休みだからできる体験は子どもの成長を促す一方で、長期の休み期間は、自宅でも外出中でも“子どもだけになる時間”が増える傾向にある。

子どもの思いがけない事故や事件を防ぐために最も大切なことは、子ども自身の「とっさの判断力」――

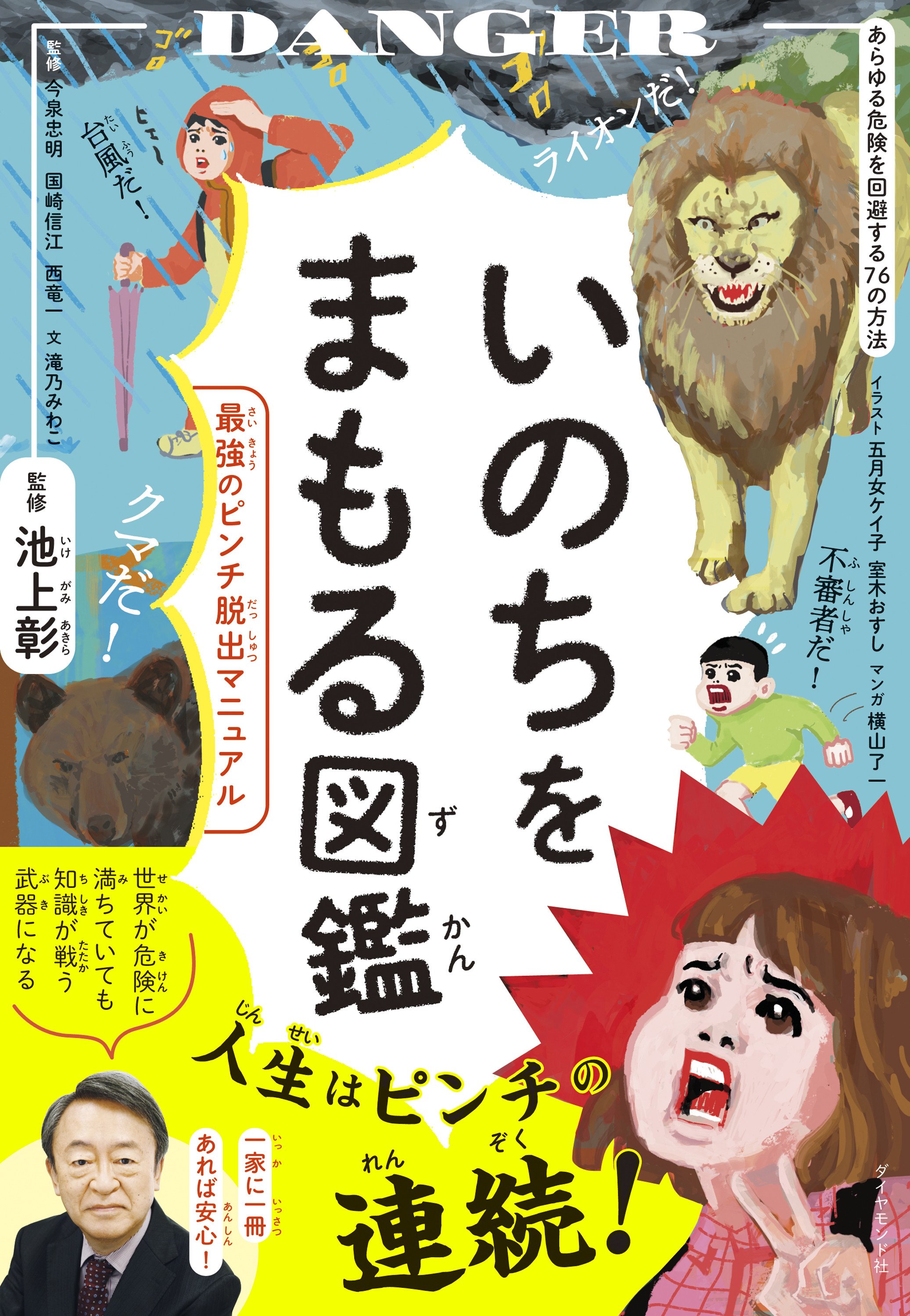

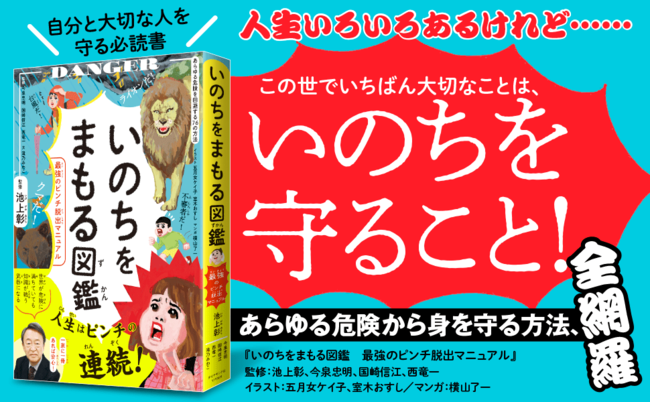

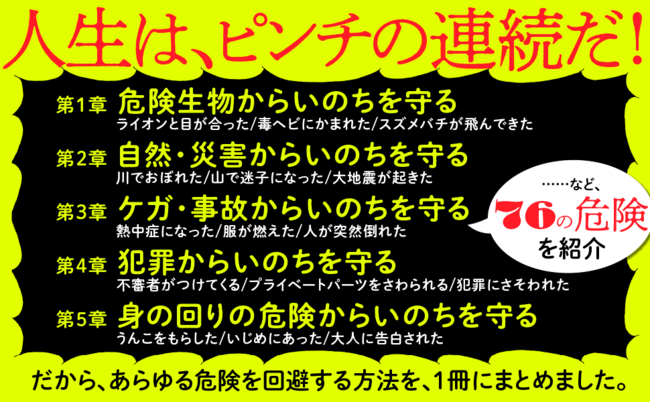

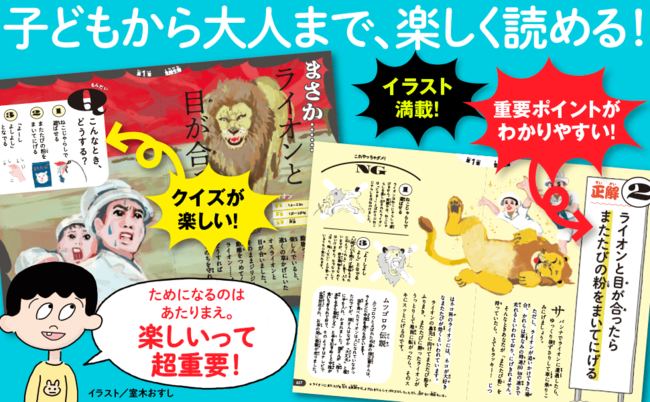

こう話すのは、子ども向けに「自分の身を守る方法」を網羅的に紹介した児童書『いのちをまもる図鑑』(ダイヤモンド社)の著者・滝乃みわこ氏だ。

子どもの判断力を育てる過程に、大人の言動はどのように影響するのか。滝乃氏にインタビューを行った。聞き手は、『おうち性教育はじめます』シリーズの著者で、2025年3月にシリーズ三作目にして初めての児童書『おうちせいきょういくはじめます』(KADOKAWA)を刊行した、フクチマミ氏。

児童書の著者である2人の話から見えてきた、今の時代に必要な教育とは。(取材・文=瀬戸珠恵)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

自分が傷つかないことも、他人を傷つけないことも大事

滝乃みわこ(以下、滝乃):『いのちをまもる図鑑』を執筆中、性犯罪の危険を子どもにどう伝えればいいのか、ものすごく悩んだんです。そのとき、大きなヒントをいただいたのが、フクチさんの著書『おうち性教育はじめます』シリーズでした。それまでは子どもたちが被害者にならないようにするためには…と考えていたのですが、将来的に加害者にもならないような社会に、というところまで考えが及んだんです。

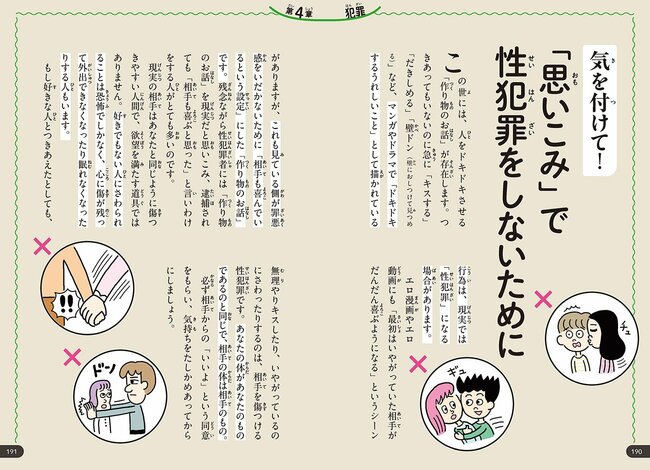

フクチマミ(以下、フクチ):『いのちをまもる図鑑』の「思いこみで性犯罪をしないために」のページは、大人こそ知識をアップデートされるなと思いながら読みました。「突然“壁ドン”される」とか、「同意もなくチューされる」とかも、コンテンツなら楽しめるのかもしれないけど、実際に自分がされたらと想像すると、確かにまず恐怖感におそわれるかも。

『いのちをまもる図鑑』本文より イラスト:室木おすし

『いのちをまもる図鑑』本文より イラスト:室木おすし拡大画像表示

滝乃:作品の登場人物とは違って、現実の人間は、恥ずかしいことやイヤなことをされたら、傷つきますよね。本書の中では「同意のない性行為は犯罪」とはっきり書いて「人がイヤがることはしちゃダメだよ」「イヤなことはイヤと言っていいんだよ」と伝えたいと思ったんです。

誰も教えてくれなかった知識を、本でアップデートする

フクチ:いろんな性表現のコンテンツがあっていいと思うのですが、「性教育を知ってから、“同意”のない性表現がある作品が楽しめなくなった」という、大人からの感想もいただくんです。一部の異常な人たちのことではなく、社会の問題として考えると、子どもへの声かけも変わっていくのかも。

滝乃:ここ数年で、組織内の性加害が明るみになるニュースが増えましたよね。氷山の一角かもしれませんが、それまで社会がなんとなく黙認していたものがアップデートされてきた気がします。

左:滝乃みわこ 『いのちをまもる図鑑』著者

左:滝乃みわこ 『いのちをまもる図鑑』著者 執筆者

著書に『やばい日本史』シリーズ(ダイヤモンド社)『乙女の日本史』シリーズ(KADOKAWA)『しろくまきょうだい』シリーズ(白泉社)『こねこのすりすり』(パイインターナショナル)など。

右:フクチマミ 『こどもせいきょういくはじめます』著者

1980年生まれ。マンガイラストレーター。日常生活で感じる難しいことをわかりやすく伝えるコミックエッセイを多数刊行している。著書に高橋基治氏との共著『マンガでおさらい中学英語』(KADOKAWA)『マンガで読む 育児のお悩み解決BOOK』(主婦の友社)『マンガで読む 子育てのお金まるっとBOOK』(新潮社)など。

フクチ:性についても、ネットについても、そもそも“いのちをまもる”方法についても、教育として学べる機会がほとんどなかった私たち親世代は、子どもにどう危険を伝えたらいいか悩むことも多いと思う。そういうとき、『いのちをまもる図鑑』のような書籍はきっと助けになると思います。

滝乃:そうですね。実際「子どもに何をどう教えればいいのかわからない」という理由で本書を買って、親子で読んでくれている方も多くて「親子で夢中で読みました」といった感想をいただいています。

※本稿は、『いのちをまもる図鑑』(ダイヤモンド社)についての書き下ろし対談記事です。