Pol.isを大学の授業で使い、

「シビル・マッスル」を鍛える

――李さんは今後どのようなことを研究されていくのですか。

先日、内田樹さん(神戸女学院大学名誉教授)と対談した時に突っ込まれました。テクノロジーを活用して対立を緩和したり折り合いを付けたりするのは良いことだけど、人や組織が成長していくということが感じられない、と。

そうかとも思ったのですが、プルラリティにはそうしたことも内在しているのです。ただし、そこはさらに追求すべき点ですね。

プルラリティプロジェクトは前述の通り、思想家デューイの影響を受けています。そのデューイは、民主主義とは選挙で投票して代議士を決めることだけを意味するのではなく、人々がコミュニケーションすることで成長することも大切だと言っています。

例えばもし代議士が選挙活動中の公約を反故にしているようであれば、投票した人たち自身も反省し、次はどうすればいいかを考える必要がある。つまり、民主主義では、より良い社会の実現のために、市民一人ひとりが継続的に政治に関与し、その過程で成長していくことが求められるのです。

私は、そうした学びや成長を、民主主義の中にどう実装していくか、特に最新のテクノロジーを使ってどう支援していくかについて、今後考えていこうと思っています。

――意見の対立の中で、より良いものを見出していくことは、哲学者ヘーゲルが唱えた「アウフヘーベン(止揚)」とは違うのでしょうか。

私の理解では、アウフヘーベンは対立の中から一つ上の次元に「進歩」するというものですが、それはプルラリティを否定してしまうものです。プルラリティは「グッド・イナフ」の思考で、黒白はっきりさせなくても、進歩しなくても良いのです。モヤモヤ感が残ることを良しとするのです。

社会は一つの目的に向かって段階的に進歩していくという、「進化史観」ではないのです。反対に、プルラリティの社会観は、ダーウィンの進化論に近いのではないでしょうか。そもそもデューイは若い頃は、単一の目的へと歴史が展開する哲学を説くヘーゲルに傾倒していたのですが、ダーウィンの進化論に衝撃を受け、ヘーゲル的な歴史観から転向しています。そのデューイの思想を継承するプルラリティですから、アウフヘーベンにはなりません。

――李さんは、プルラリティ実現の可能性をどう予測しますか。

前述のブロードリスニングのようなテクノロジーは進歩し、社会に普及していくと思います。この点は楽観的です。だからと言って、プルラリティがじきに実現すると予測するのは難しいところです。

デジタル民主主義にとって、テクノロジーの導入だけでなく、それを日本社会にうまく適応させていけるかどうかも重要だからです。

タンさんは、テクノロジーの活用に不可欠なのが、前述したように、人と人の間の信頼の構築だと言います。信頼を築くためには、積み重ねが必要で、それをタンさんは「シビル(市民の)・マッスル」と表現しています。筋肉を付けるのに、継続的な訓練が必要というのと同じですね。

私は、前述した多様性の中のコラボレーションについても、テクノロジーを活用してシビル・マッスルを付けることで、より豊かな成果につながると考えます。とはいえ、多様性のトレードオフを完全に「克服」することはできないので、「改善」すると本書では書き分けています。

――テクノロジーを、日本社会にうまく適応させ、活用し、プルラリティを実現するには、どうしたら良いのでしょうか。

台湾でのタンさんたちの活動や民主主義の歴史がそうであったように、実績の積み重ねではないでしょうか。例えば、Pol.isは誰でも使うことができますので、それを使ってシビル・マッスルは鍛えられるかもしれません。私も、大学の授業で活用しています。Pol.isで、いわゆる「トロッコ問題」を学生に話し合ってもらうのです。

トロッコ問題は、ご存知のように、暴走するトロッコの進路をポイントを切り替えることで、二股に分かれる線路の先にいる、どちらの人たちを助けるかを問う思考実験です。

例えば、一方の線路上には作業員5人が、もう一方の線路上には作業員1人がいて、ポイントを切り替えれば5人を助けられるけど、代わりに1人が犠牲になるという設定になります。まずはポイントを切り替えるか否かについて、Pol.isで、複数の学生に意見交換をしてもらいます。

その後、Pol.isでは作業員の人数を変えたり、作業員ではなく子どもや高齢者に変えたりと新たな問いを設定できるのですが、そうすると、同じ意見に属するグループの顔ぶれが違ってきたりして、最初は意見が全く噛み合わなかった人たちの中で思考の合致点が見出せたりすることがあります。

日常的にこうした体験を重ねていくことで、テクノロジーの使い方や可能性、限界などを修得できます。また、その中で、新たな関係性、例えば信頼関係などが育まれていくでしょう。このように、学校や会社など身近なところから始めていくことが大事です。「プルラリティはここにある」のですから。(了)

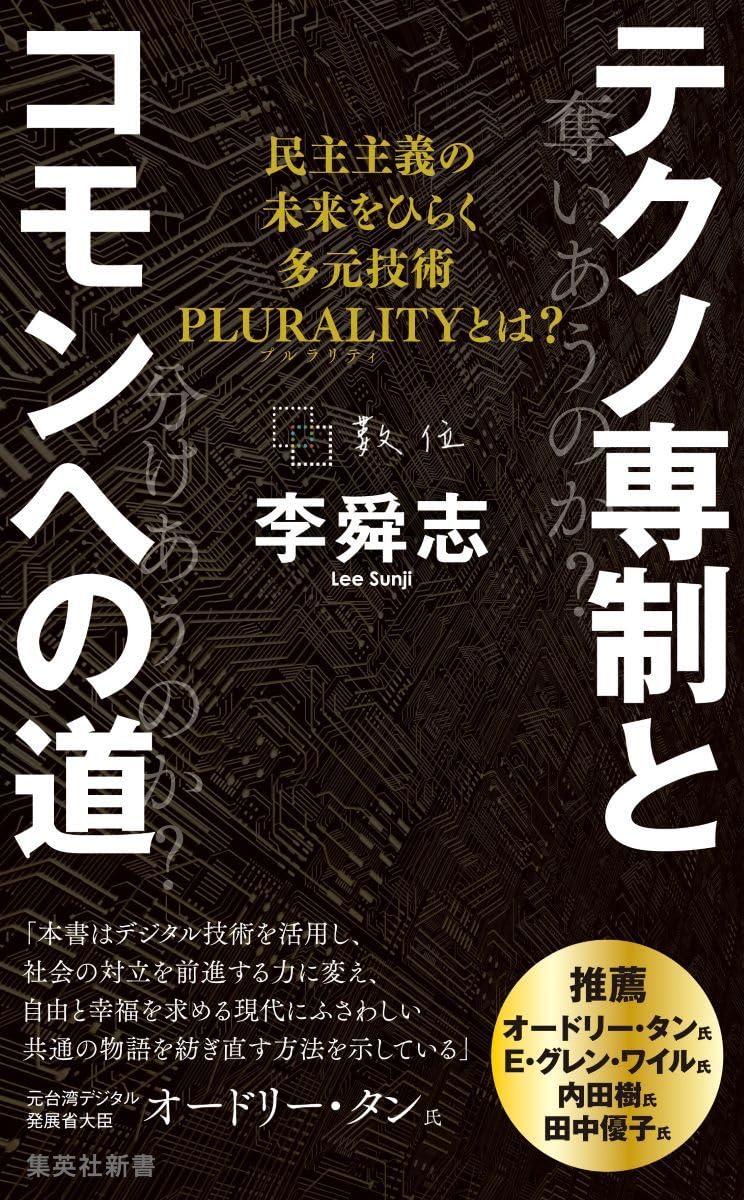

1990年、神戸市生まれ。法政大学社会学部准教授。東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士(教育学)。日本学術振興会特別研究員、コロンビア大学客員研究員などを経て現職。著作に『ベルナール・スティグレールの哲学 人新世の技術論』(法政大学出版局)、『テクノ専制とコモンへの道』(集英社新書)。