オードリー・タン氏らが提唱する多元技術PLURALITY(プルラリティ)とデジタル民主主義とは何か?安野貴博氏たちの「チームみらい」による東京都知事選での実例などを元に具体的に解説する『テクノ専制とコモンへの道』の著者に、リバタリアンらの支配に抗う方法を聞いた。3回連載の前編。(取材・文/ダイヤモンド社 論説委員 大坪 亮、撮影/嶺 竜一)

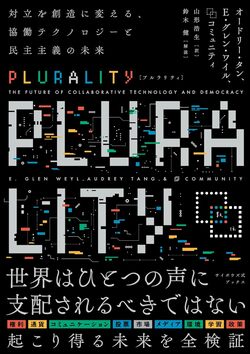

オードリー・タンとグレン・ワイル著

『PLURALITY(プルラリティ)』との関係

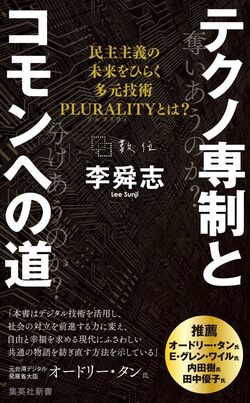

――本書『テクノ専制とコモンへの道』(集英社新書)は、オードリー・タン、グレン・ワイル、コミュニティ著『PLURALITY(プルラリティ)』(ライツ社)と密接な関係にあると思います。その関係性やご著書の執筆動機を教えてください。

オードリー・タンさんたちの執筆プロジェクトを知ったのは、私が前著『ベルナール・スティグレールの哲学』(法政大学出版局)を書いている時でした。2023年の年末です。『PLURALITY』英語版の執筆過程をタンさんたちはウェブで公開していました。経過をリアルタイムで追い、面白い内容と取り組みだなと思いました。

――最初に面白いと思われたのは、どこですか。

テクノロジーが社会、特に民主主義に与える「悪い」影響についての著作は多く出版されていますね。一方、楽観的な本ではレイ・カーツワイル著『ポスト・ヒューマン誕生』(NHK出版)などがありますが、SF的というか私はあまりついていけませんでした。

タンさんらの『PLURALITY』プロジェクトは、悲観論を引き受けながら、テクノロジーを切り捨てるのではなく、社会の豊かさにどうつなげていくかを考えている点が新鮮で、面白かった。

同時に、内容や表現は少し難しいと感じました。テクノロジーの専門家や研究者だけでなく、もっと幅広く普通の人たちに読まれるべきだと思ったのですが、表現の水準がとても高いのです。

また、共著なので、当時のウェブ版では、読んで即座に1本のストーリーが見えるというものではありませんでした。タンさんとワイルさんがアイデアを出し合い、いろいろな話が並記されている感じでした。それは日本版の冒頭に書いてある通り、「最初から読まなくても、関心のある章から読める」という長所でもありますが、英語版を最初から最後まで読んだときには、主張が筋道立ててすっと入って来る感じではなかったのです。

そこで、原書のアイデアを軸に、わかりやすく内容を説明し、1つのストーリーを見えやすくすることは意義があると思いました。そうすることで、より多くの人たちに届くのではないかと考え、本書『テクノ専制とコモンへの道』の構想を練ったのです。

――多くの人に、『PLURALITY』のメッセージを届けることは、同書の趣旨に合致しますね。タンさんたちにどのようにアプローチしたのですか。

タンさんとワイルさんに初めて会ったのは、2024年7月、東京で行われたイベントにおいてです。英語版がすでに刊行されていたので、「この本、すごく面白い。だけど、少し難しすぎませんか。一般の人向けの本を考えたけど、どうでしょうか」と問いかけたのです。彼女たちはすぐに賛同してくれました。

――『テクノ専制とコモンへの道』の「はじめに」には、「PLURALITYを参照しつつ、テクノロジーと民主主義のポテンシャルについて検討する。オードリー・タンたちのアイデアに理論的な補助線を引きつつ、そこに日本の文脈も組み込むことで、多元的な未来を説得的に描き出すこと、それが本書の目的である」と書かれています。『PLURALITY』の入門書・解説書のように捉えていいでしょうか。

そう捉えてもらって構いません。大部を新書で解説していますので、内容の取捨選択はしています(編注:PLURALITYのどの章を参照しているかは、新書に明記されている)。

――『PLURALITY』を参照しつつ、李さんが『テクノ専制とコモンへの道』を書くに当たり、特に注力したのはどのような点ですか。

海外の新しい思想や取り組みを日本に輸入して紹介するケースは、過去に多くありますね。それが悪いとは思いませんが、本書は違います。先日ワイルさんと対談した時も話題にのぼりましたが、プルラリティは日本にも昔からあり、私たちはすでに部分的には実現しています。そのことを本書『テクノ専制とコモンへの道』ではきちんと伝えたいと思いました。

また、オードリー・タンさんという天才が存在したから台湾でプルラリティの実践が成功したという誤解を払拭したいと思いました。日本でもタンさんのような天才が早く現れないかと皆が待望してしまうのは、プルラリティの考え方と真逆のことになってしまいます。日本社会にすでに存在していて、いろいろな人たちが協働する中で、実現しているということを示すべく、日本の実例を多く書きました。