「心底、救われた」

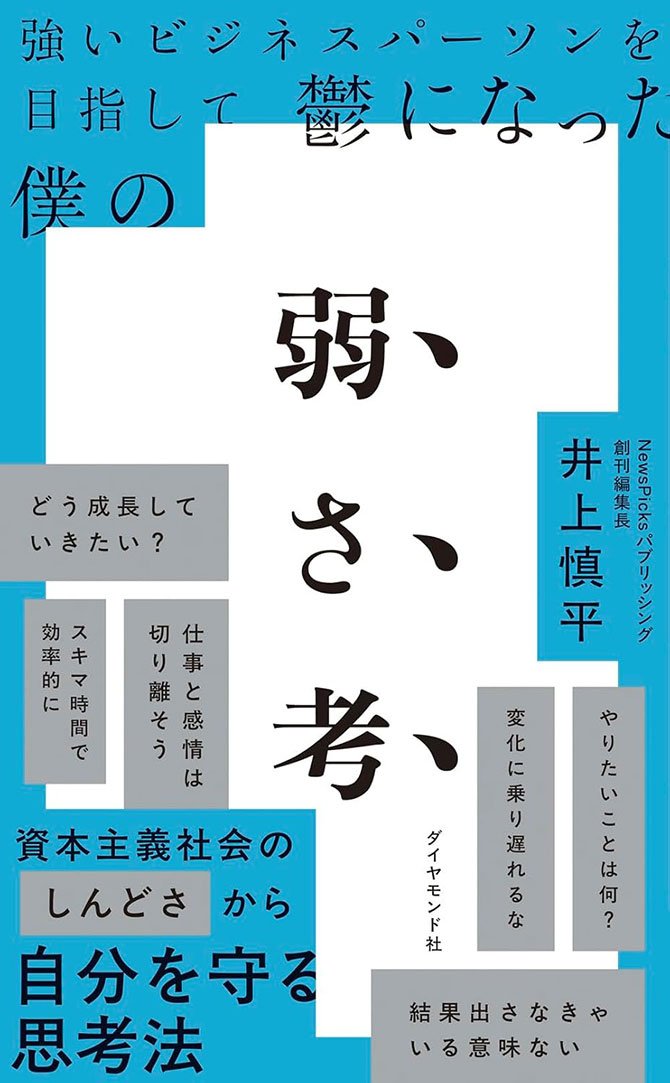

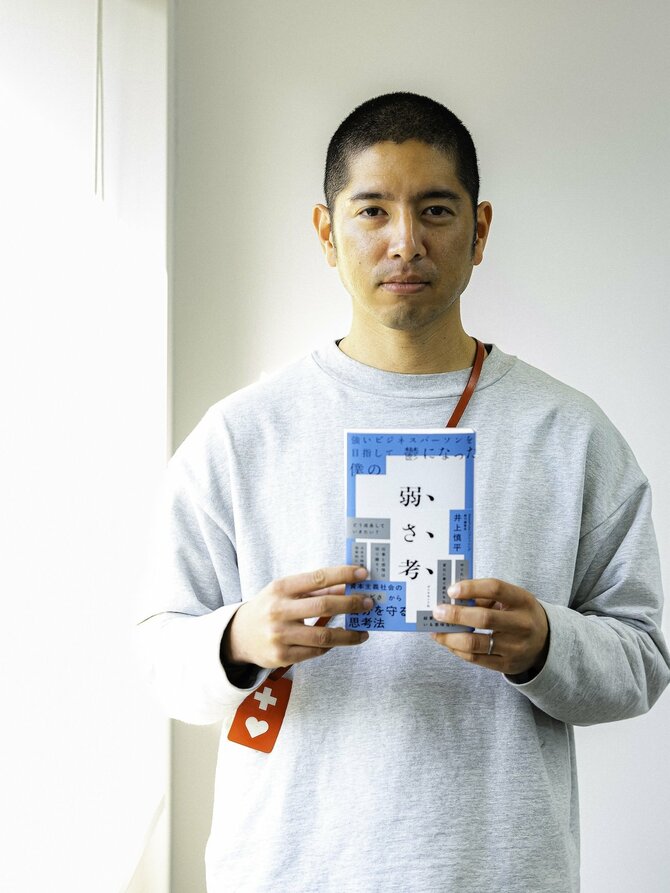

そんな読者の声が大量に集まる、NewsPicksパブリッシング創刊編集長・渾身の初著書『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』。

本書には能力主義を問い直す箇所があるのですが、著者は「ある本」の中に衝撃の主張を見つけます。(構成/ダイヤモンド社・今野良介)

コミュ力など「存在しない」

認知科学者・鈴木宏昭は『私たちはどう学んでいるのか』の中で、こう書いた。

(鈴木宏昭『私たちはどう学んでいるのか』P42より)

おおお。思わず声が出かかった。

人間の知の働きを探求する学問である認知科学の専門家が、こうもはっきり能力を否定するのか。

鈴木いわく、「コミュ力」「論理的思考力」のように、「能力」をあたかも引き出しに入ったモノのごとく「個人の内側に存在するもの」と捉える「モノ的」能力観は、間違っている。

実際には、自分の「内部リソース(経験・記憶)」と「外部リソース(状況・環境)」とが相互作用を起こした結果、僕たちが「能力」と呼んでいるものがそのつど生成される。

鈴木はその捉え方を「モノ」と対比して「コト」的能力観と呼んだ(なお、鈴木自身は「内部」「外部」ではなく「認知的リソース」と「状況のリソース」と表現している)。

たとえば、どれだけ会社で「コミュ力」が高いと評価される口達者も、老人ホームというまったく異なるコミュニティを訪問すれば、その「コミュ力」を発揮することはできないだろう。

そこで「コミュ力」が高いとされるのは、むしろ聞き上手の人だ。

けれど、その聞き上手の人は、会社というコミュニティでは「コミュニケーション力に乏しい」「主体性が低そう」と評価されるかもしれない。

そもそも、相手や場あってのコミュニケーションを個人の属性として測ろうとする時点で、「コミュ力」という考え方は始めから破綻しているのだ。

能力は「移ろう」

能力はそもそも環境に左右される(これを、専門的な言葉で能力の「文脈依存性」という)。

「コミュ力」がまったく評価されない職種もあるし、酒がたくさん飲めることが能力とみなされる仕事もある。歴史を遡れば「どれだけたくさん子を産めるか」こそが女性の能力だとされた時代は長かった。

時代、場所などの環境により、必要とされる能力はコロコロと変わっていく。

別の本『暴走する能力主義』で中村高康はこう書いた。

まず、能力を測ること自体が「永遠の未完のプロジェクト」であり、それゆえ「測れない能力」は、「本当に測るべき能力はこれでいいのか?」とずっと問われ続ける運命にある、と。

(中村高康『暴走する能力主義』P47より)

なんだかゾっとする一文だ。

これからも、きっと誰かが「これからの時代には○○が必要だ」と「新しい能力」を提言し続けるだろう。

必要とされる能力は次々に移ろうが、「これからの時代には○○が必要だ」というフォーマットだけが変わらない。

「なんだかアホらしいな」と思ってもらえたら幸いだ。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

(※本記事は、書籍『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』の内容の一部を編集して掲載したものです)

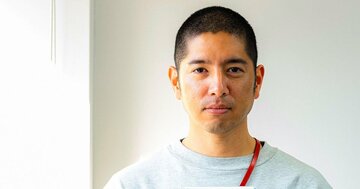

1988年大阪生まれ。京都大学総合人間学部卒業。ディスカヴァー・トゥエンティワン、ダイヤモンド社を経て2019年、ソーシャル経済メディアNewsPicksにて書籍レーベル「NewsPicksパブリッシング」を立ち上げ創刊編集長を務めた。代表的な担当書に中室牧子『学力の経済学』、マシュー・サイド『失敗の科学』(ともにディスカヴァー・トゥエンティワン)、北野唯我『転職の思考法』(ダイヤモンド社)、安宅和人『シン・ニホン』(NewsPicksパブリッシング)などがある。2025年、株式会社問い読を共同創業。