「思考の均質化」という病が、あなたの組織を静かに蝕んでいるという事実

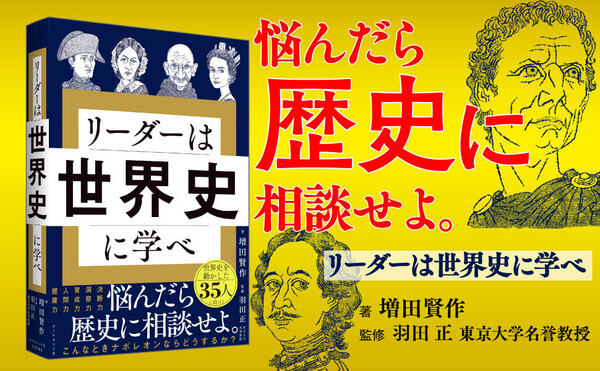

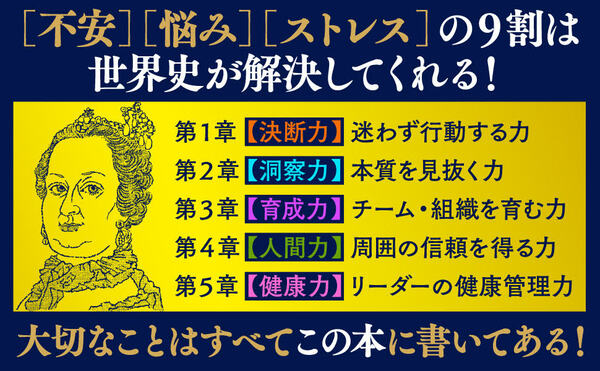

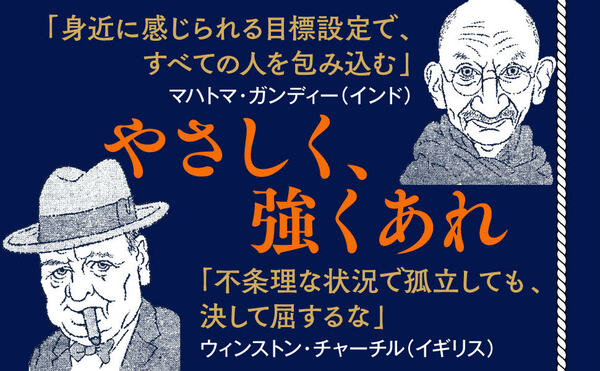

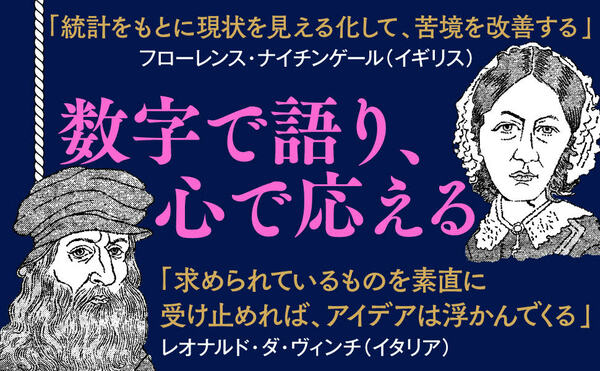

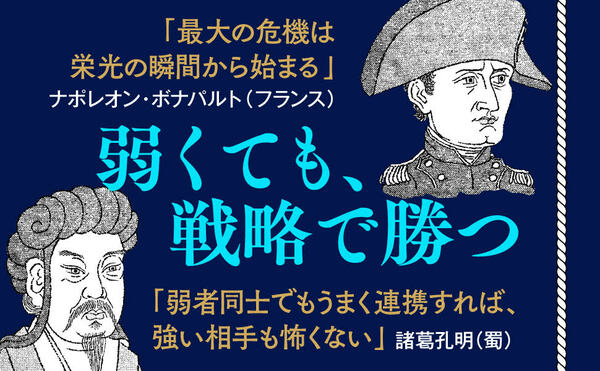

【悩んだら歴史に相談せよ!】続々重版で好評を博した『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)の著者で、歴史に精通した経営コンサルタントが、今度は舞台を世界へと広げた。新刊『リーダーは世界史に学べ』(ダイヤモンド社)では、チャーチル、ナポレオン、ガンディー、孔明、ダ・ヴィンチなど、世界史に名を刻む35人の言葉を手がかりに、現代のビジネスリーダーが身につけるべき「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く方法を解説。監修は、世界史研究の第一人者である東京大学・羽田 正名誉教授。最新の「グローバル・ヒストリー」の視点を踏まえ、従来の枠にとらわれないリーダー像を提示する。どのエピソードも数分で読める構成ながら、「正論が通じない相手への対応法」「部下の才能を見抜き、育てる術」「孤立したときに持つべき覚悟」など、現場で直面する課題に直結する解決策が満載。まるで歴史上の偉人たちが直接語りかけてくるかのような実用性と説得力にあふれた“リーダーのための知恵の宝庫”だ。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

栄光と挫折、そして不屈のリーダーシップ

「全体主義という怪物」の本質を見抜く

1934年に発表した論説で、チャーチルはナチス・ドイツの本質を次のように喝破しています。

「この無敵な人びと、西洋で最も強く最も危険な国民が、近代設備とともに憤怒を抱いて中世の状態に逆戻りした。我々が対峙しているのは、全体主義国家という怪物である。

そこでは全員同じように考えなければならない。誰も異論を唱えてはならない。明らかな誤解や間違いを指摘すれば、異端や反逆の罪を負わされる」

この言葉には、単なる警戒を超えた「思想と自由への深い危機感」が込められています。チャーチルは、ナチスが単なる一国の独裁体制にとどまらず、ヨーロッパ全体に波及する政治的・軍事的脅威であると見抜いていたのです。

予見された危機と、現代への教訓

ヒトラーが政権を掌握してわずか2年後の1935年、ドイツは再軍備を宣言。さらに翌1936年には、ヴェルサイユ条約で非武装と定められていたラインラントへの進駐を強行し、1938年にはオーストリアを併合。ヨーロッパは、チャーチルが予見したとおり、戦争の足音に包まれていきます。

その多くは、当初「譲歩」で済むと考えた各国の油断と、危機を直視できなかった指導者たちの判断の遅れによって、食い止めることができなかったのです。

チャーチルのように、誰よりも早く「脅威の本質」を見抜き、それを語る勇気を持ったリーダーがいかに貴重な存在であるか――この時代の教訓は、今も色あせることがありません。

組織を蝕む「思考の均質化」という病

チャーチルの言葉は、国家の危機管理だけでなく、現代の企業経営にも鋭い示唆を与えてくれます。

彼が「全体主義国家という怪物」と呼んだものは、現代の組織においては「思考の均質化」という名の静かなる病として現れます。

成功体験を持つリーダーや、強固な企業文化は、時に異論を許さない土壌を生み出し、社員から主体的な思考を奪います。

「うちのやり方がベストだ」「前例がないから不可能だ」といった言葉が蔓延し、誰もが同じ方向にしか目を向けなくなった時、組織は環境変化への対応力を失い、緩やかに衰退へと向かいます。

リーダーが耳にすべきは、心地よい賛同の声だけではありません。むしろ、耳の痛い反対意見や、常識を疑う「異端」の声にこそ、組織の未来を切り拓くヒントが隠されているのです。

あなたの組織には、「明らかな誤解や間違い」を指摘できる勇気ある声を育む文化がありますか?

「合理的な譲歩」が招く、戦略的失敗の本質

ヨーロッパ諸国がナチスに対して行った「譲歩」は、当時の国際情勢を鑑みれば、一見「合理的」な判断に見えたかもしれません。しかし、その場しのぎの判断が、結果的に破局的な未来を招きました。

この歴史の教訓は、ビジネスにおける意思決定の重要性を物語っています。

市場シェアのわずかな低下、顧客からの小さなクレーム、現場から上がる些細な問題提起。これらを「まだ大丈夫だ」「今は他の優先事項がある」と先送りにしていないでしょうか。

目先の利益や平穏を優先し、本質的な課題から目をそらす「合理的な譲歩」こそが、取り返しのつかない戦略的失敗の入り口です。

危機は常に、無視できるほど小さな兆候として現れます。リーダーに求められるのは、その兆候を敏感に察知し、たとえ痛みを伴う決断であっても、先延ばしにせず断行する勇気です。

未来を洞察するリーダーの「孤独な使命」

チャーチルは、多くの人々が平和という幻想に安住する中で、孤独に警鐘を鳴らし続けました。彼の先見性は、単なる直感ではなく、事実を冷静に分析し、その奥に潜む本質を見抜く深い洞察力に裏打ちされています。

現代のビジネスリーダーもまた、同じ使命を背負っています。市場の楽観的なムードや、競合の動向に一喜一憂するのではなく、自社の進むべき未来を冷静に見据え、時には周囲の理解を得られずとも、信念を貫く「孤独な決断」が求められます。

データと対話し、歴史に学び、未来を洞察する。そして、組織という船が「怪物」に乗っ取られる前に、勇気を持って舵を切る。

それこそが、不確実性の時代を乗り越え、持続的な成長を実現するリーダーの姿と言えるでしょう。

※本稿は『リーダーは世界史に学べ』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。