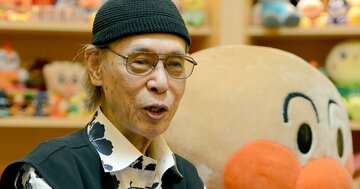

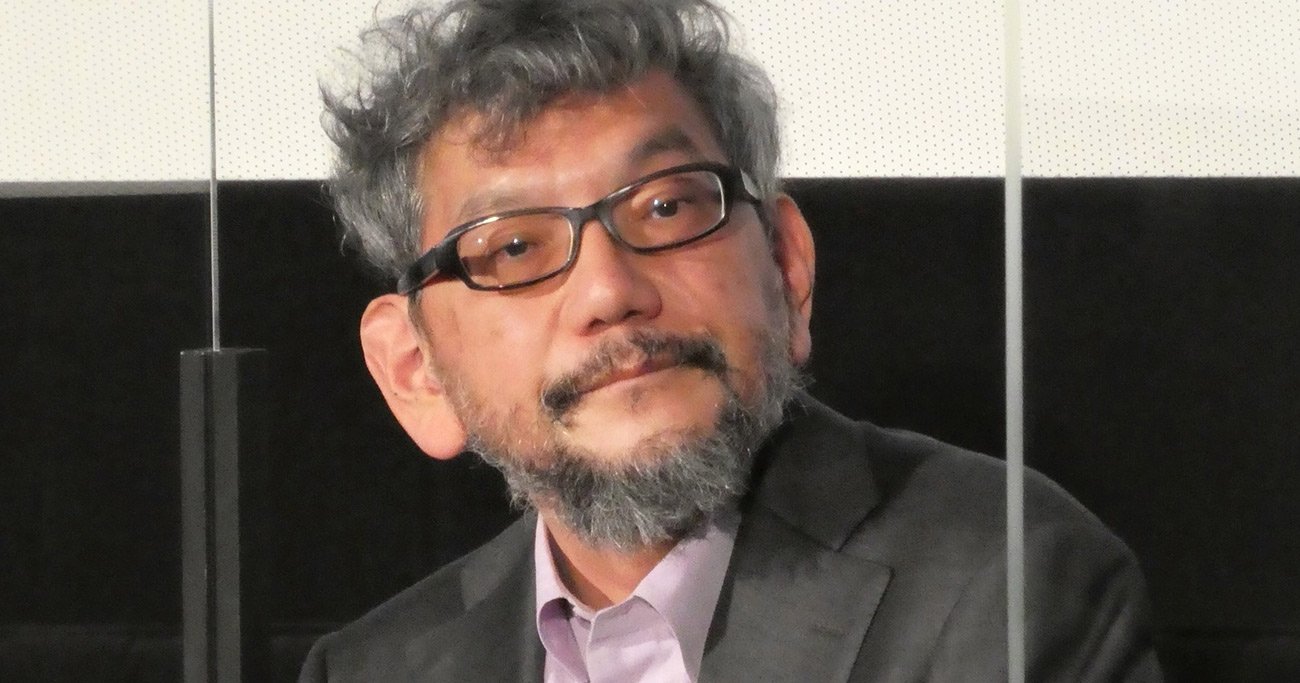

「エヴァンゲリオン」シリーズや「シン・ゴジラ」などで知られるアニメ・映画監督の庵野秀明

「エヴァンゲリオン」シリーズや「シン・ゴジラ」などで知られるアニメ・映画監督の庵野秀明

日本人として26人目の

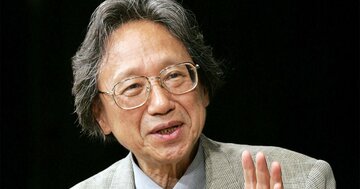

ノーベル賞受賞となった本庶佑

山口県南西部の瀬戸内海に面した宇部市。宇部興産に代表される工業都市として栄えてきた。大正時代からの伝統を誇る県立宇部高校は、学者、文化人、経営者として大成した卒業生を、送り出してきた。

まずは、ノーベル賞の受賞者。京都大高等研究院特別教授の本庶佑(ほんじょ・たすく、1942年生まれ)が、2018年に生理学医学賞を受賞した。免疫の攻撃力を抑えるたんぱく質を発見したことが、評価された。本庶のノーベル賞受賞は、日本人として26人目だった。

本庶は宇部高校から京大医学部に進学し、免疫遺伝学の研究を続けてきた。免疫力を高めることによって悪性腫瘍を攻撃する新しいタイプの抗がん剤「ニボルマブ」(商品名「オプジーボ」)の開発に道筋をつけ、実用化した。13年には文化勲章を受章している。

がん免疫治療薬「オプジーボ」の特許使用料の配分を巡って、本庶はメーカーの小野薬品工業との間で対立していたが、21年11月、和解が成立した。小野薬品が本庶に和解金などを支払い、京大に230億円を寄付し研究基金を設立する、という内容。本庶は20年4月に新設された京大大学院付属がん免疫総合研究センターのセンター長に就き、「がんの制圧」という大きな夢に向かって海外から参集する専門学者などとともに、研究に余念がない。

本庶は24年6月掲載の日本経済新聞『私の履歴書』で、宇部高校時代を振り返り、「一生の仕事としてみれば医師の方が(弁護士や外交官より)やりがいがある」「医師になると決めた段階で、東大でなく京大を受験する方針が固まった。東大には医学部に確実に進学できる理科III類が当時まだなかった」と記している。