NISAの影響で、一昔前より株や投資信託を買っている人は増加。結果、株や投資信託を相続するケースも多くなっている。しかし、引き継ぎ方や税金などについてはあまり広く知られていない。そこで今回は“相続のプロ”が株や投資信託といった金融商品の相続について解説! 親の資産を相続するときや、自分の資産を引き継ぐときに備えて覚えておこう!(ダイヤモンド・ザイ編集部)

亡くなった人の株はすぐに売ることができない!

「移管」手続きには時間がかかるので要注意

預金口座の名義人が亡くなったことを銀行に連絡すると、その預金口座が凍結されることはよく知られている。では、株や投資信託はどうか。相続に詳しいファイナンシャルプランナーの藤川太さんは次のように語る。

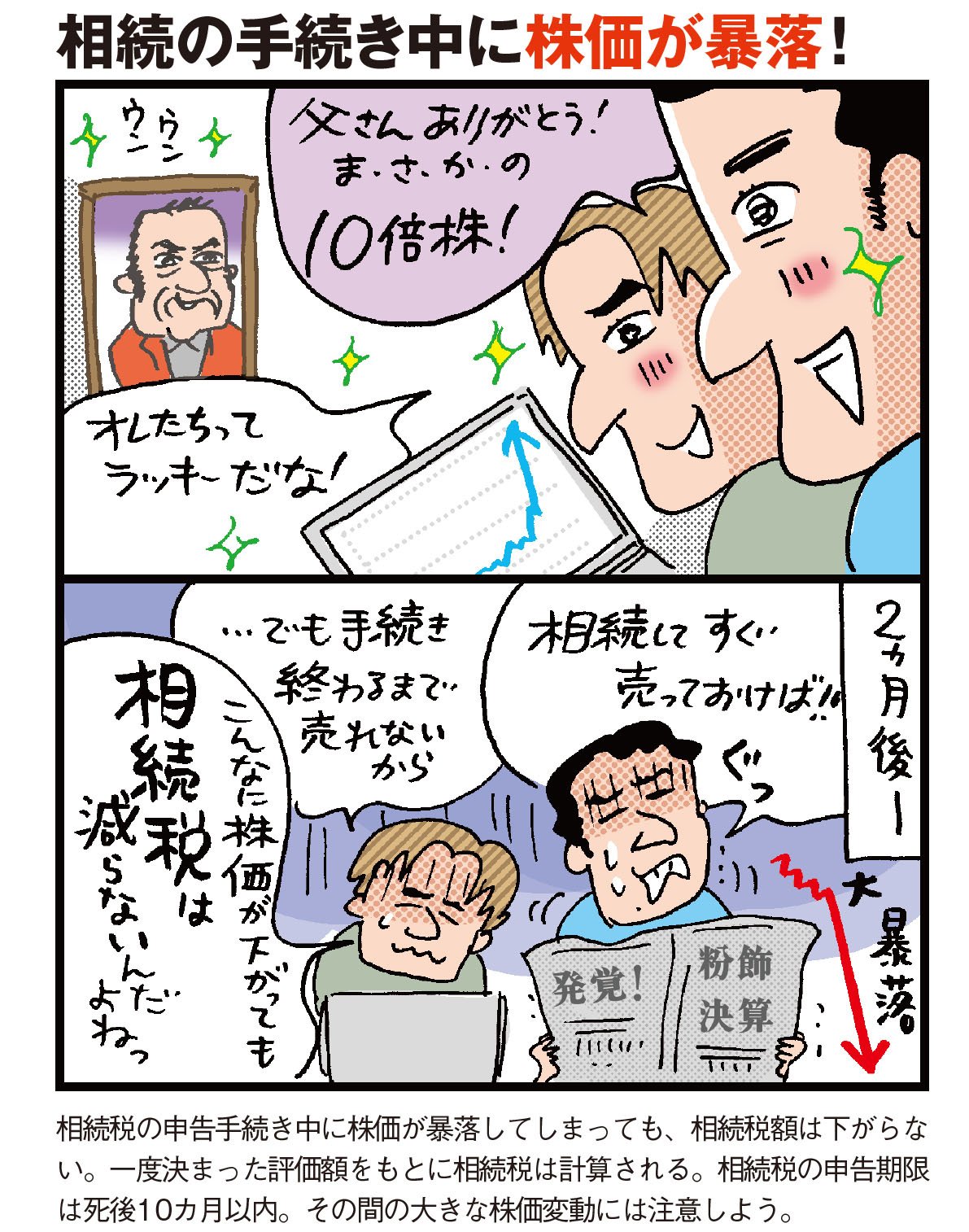

「亡くなった人が保有していた株は、『移管』の手続きが終わるまで売れません。私の母親の証券口座の手続きも、完了までに3カ月ほどかかりました。慣れていない一般の方ならもっとかかるかもしれません。手続きをしている間に株価が大きく変動すると、相続税の計算上の価値と、実際の売却額にズレが生じる可能性もあります」

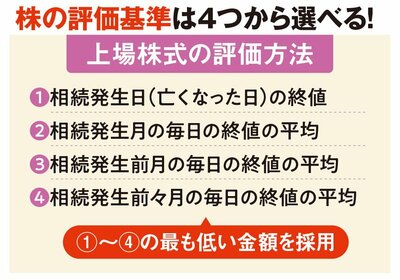

株の相続税の評価額は、下の表の(1)~(4)の金額から、もっとも低い金額を選んで計算する。たとえば、亡くなった日に偶然にも株価が高騰していた場合も、心配しなくて大丈夫。(2)~(4)から金額が低いものを採用できるので、相続税を抑えられるのだ。

ただし、亡くなった日から数カ月のうちに株価が大暴落すると、相続税だけが高くついてしまう可能性がある。相続税の申告と納税は10カ月以内が期限だが、株を相続する場合、のんびりしてはいられないのだ。

ここからは、株や投資信託、暗号資産などを相続する際のポイントを、一問一答の形式で、紹介していこう(以下、解答してくれたのは相続専門税理士の前田智子さん、ファイナンシャルプランナーの藤川太さん、松井証券顧客サポート部、たまらん坂税理士法人の坂本新さん)。

【Q】株の相続でかかるのは相続税だけ?

いいえ、含み益のある株の場合、売却する際に売却益にも課税されます。たとえば、100万円で買った株が1000万円に値上がりしていた場合、それを相続する際にはまず、1000万円の評価額に対して相続税がかかります。

さらに、相続した人がその株を売却するときには、900万円(1000万円-100万円)の売却益に対し、20.315%が課税されます。

ただし、「取得費加算の特例」という救済措置があります。相続発生の翌日から3年10カ月以内にその株を売却した場合に、支払った相続税の一部を株の取得費に加算できる制度です。取得費が高くなれば「儲け」が減るので、売却益への課税を少し軽減することができます。

このように、含み益が大きい株を相続する場合、売却して現金化する際にかかる売却益への課税の分、実質的な「手取り」は少なくなることに注意してください。(前田)