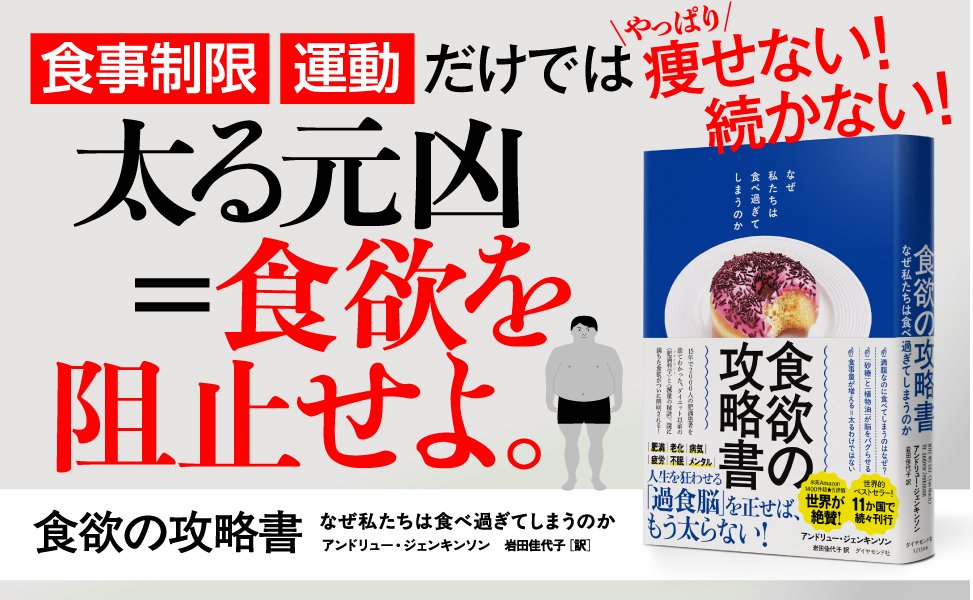

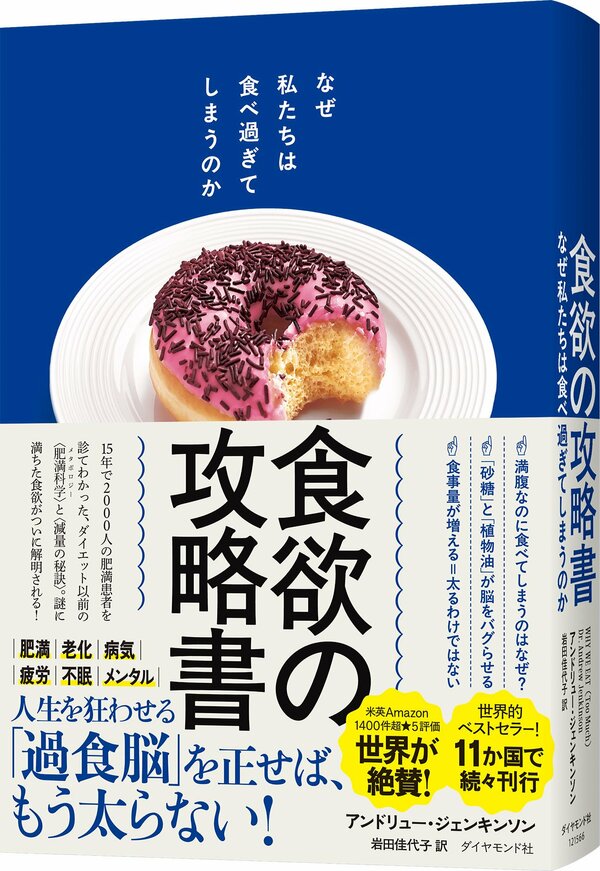

運動しても痩せない。食事制限は続かない。減量に必要なのは「食欲」を管理することだった――。肥満大国・米英で「ダイエットの幻想を暴く一冊」「食べ過ぎの本当の理由がわかった!」と称賛されているのが『食欲の攻略書 なぜ私たちは食べ過ぎてしまうのか』(アンドリュー・ジェンキンソン著、岩田佳代子訳)だ。

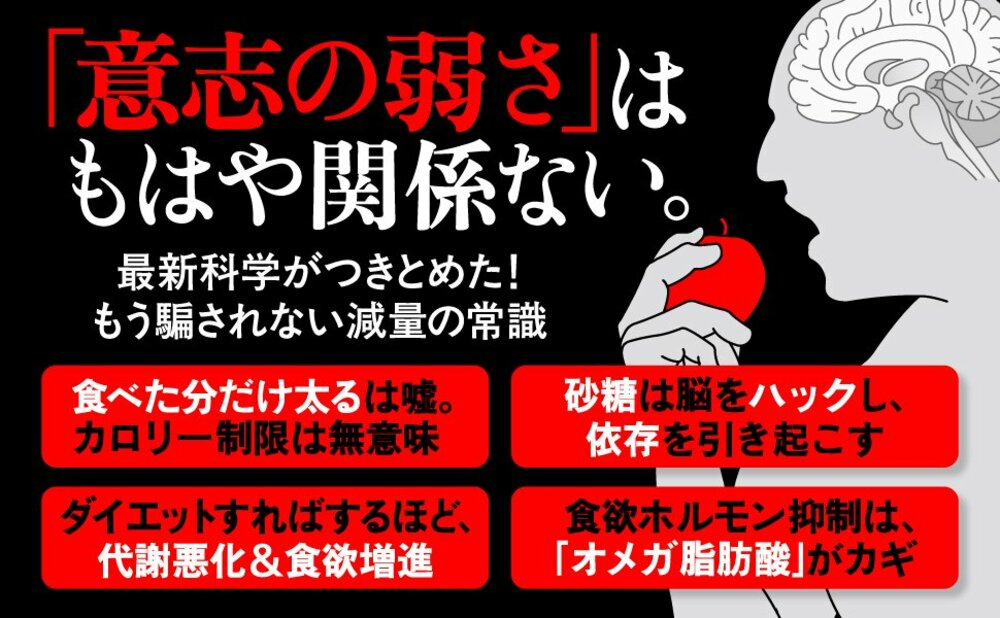

著者は2000人以上の肥満患者を診てきた、食道や胃の世界的権威にして減量手術の名医。肥満は単なるカロリー計算や意志の問題ではなく、摂食行動、代謝、ホルモン、遺伝、歴史、料理といった多面的な要因が「食べ過ぎ」につながると説く。私たちが知らず知らずのうちに太ってしまう背景には、体の精緻なメカニズムが複雑に絡み合っているのだ。今回は「食欲の正体」について、特別に抜粋してお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

食物摂取には、2つのシグナルがある

我々の代謝は強力だ。大幅に変化して、体にとって望ましい体重(セットポイント)になるよう調節している。「消費エネルギー」は常に変化する。

では、エネルギーバランスにおける「摂取エネルギー」はどうだろう。これはどのように調整されるのか。

我々の食物摂取を左右するシグナルは2つある。食べ始めるよう指示するシグナルと、十分に食べたので食べるのをやめるよう指示するシグナルだ。

我々にとっては非常に馴染みのあるシグナル、すなわち─

食欲:食べ物を求める行動と高カロリー食物への欲求をもたらす

満腹感:充足感をもたらし、食べ物への関心をなくす

食欲は「ホルモン」がすべて

私が医大生だったころ、この食欲と満腹感の切り替え、つまりエネルギー摂取スイッチのオン/オフについては、ごく基本的な理解しかされていなかった。

当時教えられていたのは、血糖値が下がると食欲が刺激されて食べ始め、胃が物理的に膨れると、もう食べるのをやめるよう脳にメッセージが送られる、というものだった。

だが今では、食欲と満腹感を左右するのは、脳に作用する強力なホルモンであることがわかっている。

喉の渇きをコントロールするホルモンと同じで、食欲と満腹感をコントロールするホルモンも、その働きによって我々の行動を変える。

そこに、意識的な決断をするための自由な意志は介在しない。こうしたホルモンは空腹感が満たされるまで、一時的とはいえ理性を奪いかねないのだ。

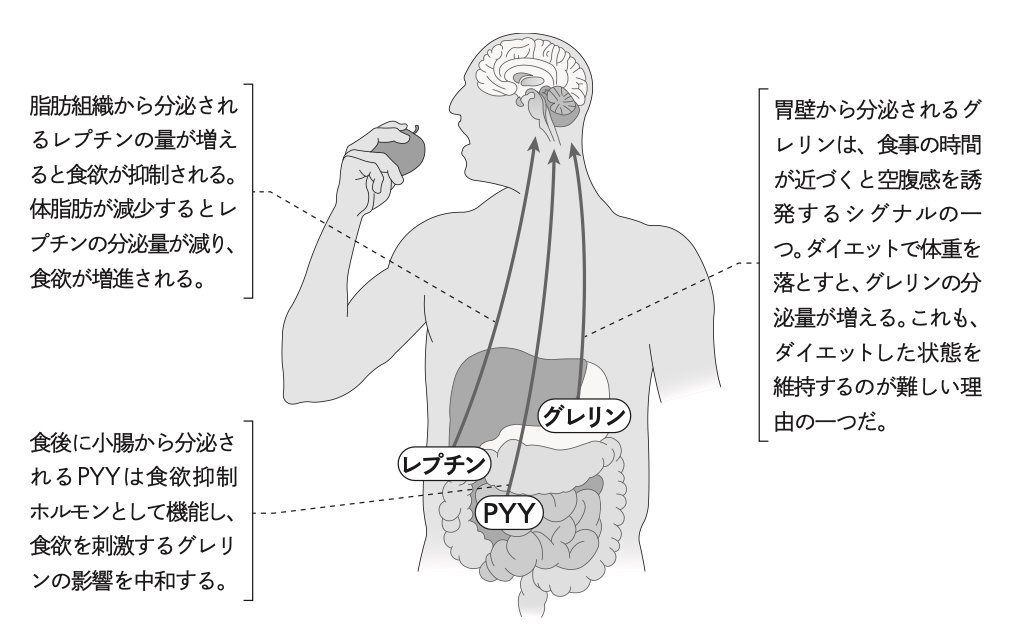

我々の食欲や満腹感を左右するホルモンを分泌するのは胃、腸、脂肪細胞(エネルギーが貯蔵される部位)だ。

「食欲」と「満腹感」に関わる、3つのホルモンの働き

「食欲」と「満腹感」に関わる、3つのホルモンの働き

腸や胃、そして脂肪から

脳へシグナルが送られる

消化管や脂肪から分泌されるホルモンは脳へ行き、我々が食べ過ぎたり、食べな過ぎたりしないよう働きかける。こうしたフィードバックは脳腸相関、脳脂肪相関といわれることもある。

脳腸相関のシグナル経路は、時間単位や日単位という短期間の食欲や満腹感をコントロールしている。

一方、(月単位や年単位の)長期的なエネルギー摂取と消費のコントロールを担っているのは脳脂肪相関だ。

食欲のホルモンをコントロールすることが、ダイエット以前に先決である。

(本稿は、『食欲の攻略書 なぜ私たちは食べ過ぎてしまうのか』を一部抜粋・編集したものです。本書では、食欲に関するホルモンの攻略法についても記述しています)

肥満外科医

名門ユニバーシティ・カレッジ病院の肥満(減量)外科および一般外科医、コンサルタント。サウサンプトン大学医学部を卒業後、イングランド王立外科医師会のフェローシップに参加。腹腔鏡手術の外科学修士課程を修了し、ホーマートン大学病院にてロンドンで最も予約の取れない肥満治療病棟の設立に貢献した。前腸(食道と胃)に関する世界的権威としても知られ、2000年以来、100以上の科学論文を発表。現在はNHS(国民保健サービス)に従事しながら、ロンドンクリニックとウェリントン私立病院の肥満外科部門の責任者を務める。