プレゼン資料は、「読ませるもの」ではありません。“込み入った話”を言葉だけで伝えようとすると、どうしてもまどろっこしい表現になり、非常にわかりにくい説明になりがちです。そんな時に必要なのは、伝えるべき内容の「本質」を、直観的に理解できるように「図解化」する技術。プレゼン資料は「見せるもの」なのです。そこで、累計40万部を突破した『社内プレゼンの資料作成術』シリーズの著者で、ソフトバンク在籍時には孫正義社長に直接プレゼンをして「一発OK」を次々と勝ち取った実績を持つ前田鎌利さんと堀口友恵さんに、プレゼン資料を「図解化」する技術を伝授していただきます(本連載は『プレゼン資料の図解化大全』から抜粋・編集してお届けします)。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

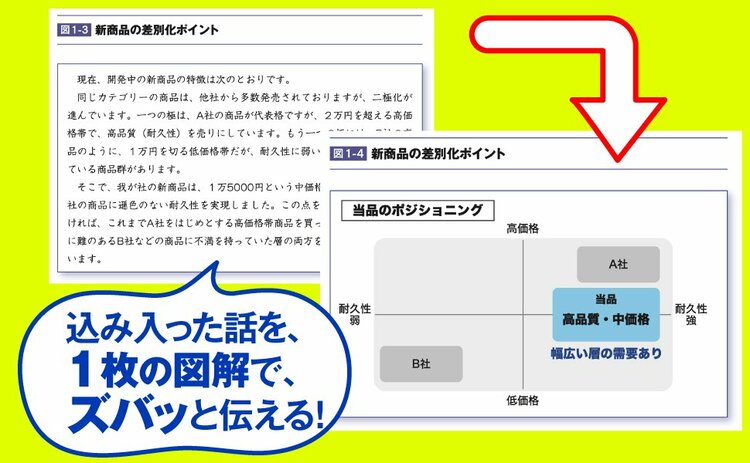

込み入ったサービスは「図解」で説明する

この記事では、わかりにくいプレゼン資料を、改善するプロセスを実演します。

早速ですが、【図-1】のスライドをご覧ください。これは、「リモかぞく」という架空のスマホ・アプリの提供イメージを、ユーザーに説明するプレゼン資料の一部です。

想定しているサービス・イメージは次のとおり。両親と独立した子どもが、それぞれの生活情報や健康情報を「リモかぞく」に登録(スマートウォッチなどから自動送信)し、そのサマリー情報を「リモかぞく」から週1回~月1回、定期的に双方に送信。親子が直接連絡を定期的に取り合うことにはお互いに負担感が伴うため、それを「リモかぞく」が代替することで負担軽減をしながら、繋がりを維持するというサービスです。

さらに、たとえば、親の健康情報に異常値が見られた場合などには、「リモかぞく」から子どもにアラート通知が送信されるといったサービスもあり、いざという時の「安心」も得られるという仕組みとなっています。

このように、言葉だけで説明しようとするとイメージしにくいサービスは、図解スライドを見せながら説明するのが適切です。

しかし、【図-1】のスライドは、見た瞬間に反射的に「うっ」ときませんか? なんとなくゴチャゴチャしていて、「読み解く」のが面倒くさそうな印象を持たれた方が多いのではないかと思います。

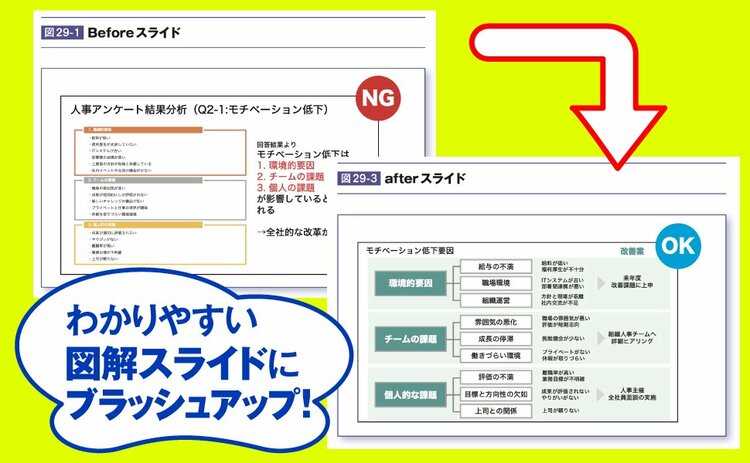

アイコンのテイストを「揃える」

その原因を、【図-2】を見ながら分析していきましょう。

まず指摘したいのは、①の親と子どものアイコンのテイストが全く違うことです。わかりやすい「図解スライド」を作るうえで「揃える」ことは重要ですが、それはアイコンのテイストも同様です。アイコンは存在感があるだけに、それが不統一だと、ゴチャゴチャしたスライドになってしまうのです。

また、「リモかぞく」のロゴが小さく表示されているのも好ましくありません。このサービスは、「親」「子ども」「リモかぞく」の3者の情報のやり取りで成り立っているわけですから、この3者に同等の存在感を与えたほうがわかりやすくなるはずだからです。

次に、②の矢印です。

ご覧のように、3種類の矢印が使用されていますが、これがゴチャゴチャ感をさらに増幅しています。おそらく、3種類の矢印を使い分けることで、それぞれが異なる情報伝達であることを視覚的に表現しようとしているのだと思われますが、その効果よりも、ゴチャゴチャするというデメリットの方が勝っていると言えるでしょう。ですから、矢印も「揃える」のが正解なのです。

また、③の説明文もゴチャゴチャしているので、もう少し整理してスッキリさせた方がよさそうですし、④の「セキュリティ管理会社」「AIレコメンドAPI」というユーザーには直接関係なさそうな情報は、このスライドにそもそも必要なのかという疑問もわいてきます。

矢印にあまり「意味」をもたせない

こうした問題点を改善したのが【図-3】のAfterスライドです。

まず、アイコンのテイストを揃えたうえで、「リモかぞく」のロゴの形状に揃えるために、円形にトリミングをしました。そして、ご覧のとおり、「親」「子ども」「リモかぞく」が同等の存在として目立つように配置することで、3者の間で情報を流通させるサービスであることが、直観的に理解しやすくなったと思います。

次に、矢印もすべて「揃え」ました。

そのうえで、【図-2】の③の情報を整理して、【図-3】の①と②に配置しました。特に、【図-3】の②の部分は、このサービスの最も中核的な部分ですので、ご覧のようにスライドの中で最も目立つようにカラーリングをしました。

このように、矢印の形状を統一しても、それぞれに簡潔な説明文を添えたうえで、口頭でも補足すればスムーズに理解してもらえるはずです(口頭で説明する順番に、アニメーションでひとつずつ見せていくと、より一層わかりやすくなるでしょう)。

さらに、【図-2】の④については、このスライドから消去しました。

このサービスが「セキュリティ」においても万全を期していることを説明することが目的なのであれば、このような中途半端な形で掲載して、ゴチャゴチャしたスライドにするのではなく、そのことを図解したスライドを別途用意したほうが、相手にとってはわかりやすいプレゼンになるはずです。

このように、1枚のスライドに情報を盛り込みすぎると、ゴチャゴチャしたわかりにくいスライドになりますので、そのスライドで伝えるべき「本質的」な情報を絞り込んでいくことが大切なのです。

(本稿は、『プレゼン資料の図解化大全』より一部を抜粋・編集したものです)

1973年生まれ。ソフトバンクモバイルなどで17年にわたり移動体通信事業に従事。ソフトバンクアカデミア第一期生に選考され、プレゼンテーションにおいて第一位を獲得する。孫正義社長に直接プレゼンして幾多の事業提案を承認されたほか、孫社長のプレゼン資料づくりも数多く担当。2013年12月にソフトバンクを退社、株式会社固を設立して、プレゼンテーションクリエイターとして独立。2000社を超える企業で、プレゼンテーション研修やコンサルティングを実施。ビジネス・プレゼンの第一人者として活躍中。著書に『【完全版】社内プレゼンの資料作成術』『プレゼン資料のデザイン図鑑』『パワーポイント最速仕事術』(すべてダイヤモンド社)など。

堀口友恵(ほりぐち・ともえ)

埼玉県秩父市生まれ。立命館大学産業社会学部卒業後、ソフトバンクへ入社。技術企画、営業推進、新規事業展開などを担当する中で、プレゼンの経験と実績を積む。2017年に株式会社固へ転職し、スライドデザイナーとしての活動を始める。企業向け研修・ワークショップの担当や大学非常勤講師のほか、大手企業などのプレゼンのスライドデザインを担当し、のべ400件以上の資料作成やブラッシュアップを手がける。前田鎌利著の『プレゼン資料のデザイン図鑑』『パワーポイント最速仕事術』のコンテンツやスライドの制作にも深く関わった。ITエンジニア本大賞2020プレゼン大会にて、ビジネス書部門大賞・審査員特別賞を受賞。小学生向けのオンライン講座「こどもプレゼン教室」を運営し、子どもたちのプレゼンスキルアップの支援も行っている。